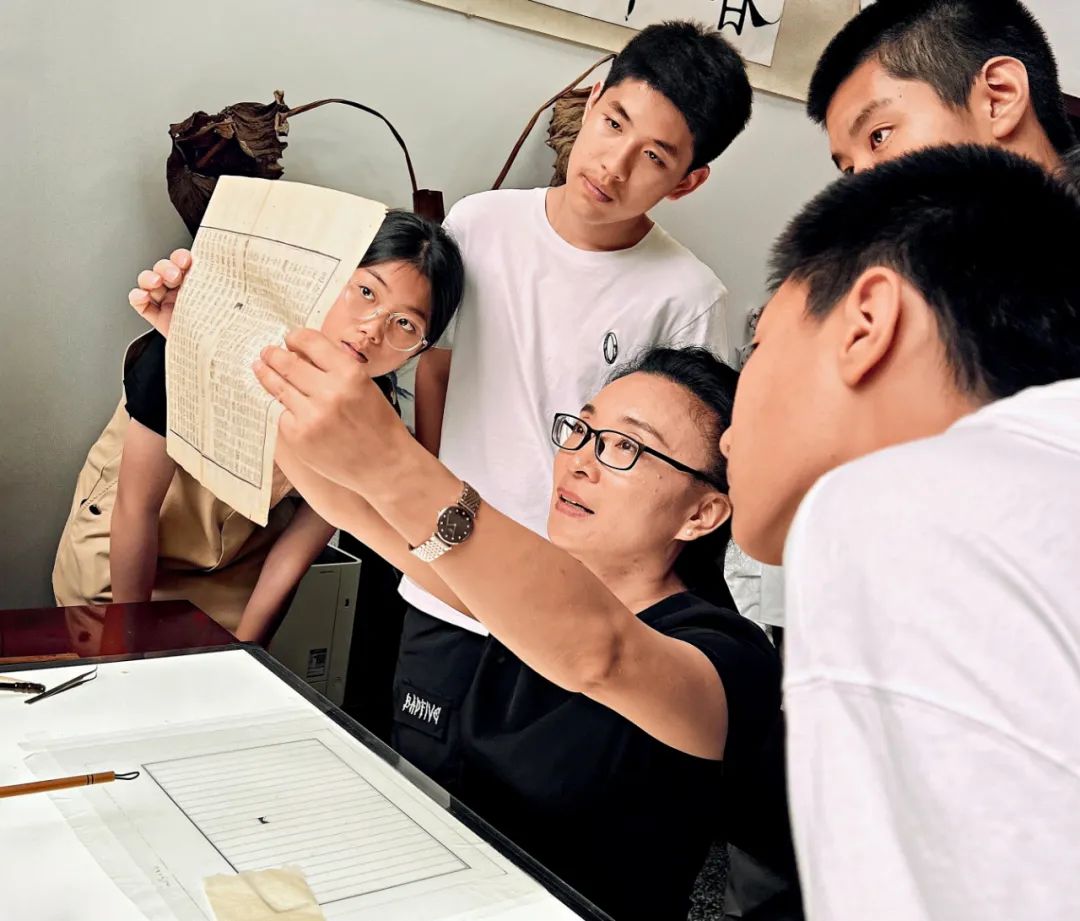

▲面对饱经沧桑、残缺不全的文物,残疾人修复师怀揣满腔热忱,以精湛技艺抚平那些无声的伤痕。(摄影 张西蒙)

五月的广东潮州,雨水下得异常绵密。位于城中心、韩江边上的开元寺中,空气里的香火味混合着陈年楠木的清香。和味道一起的,还有一种时间沉淀下来的肃穆。一群人顶着伞,前前后后步入寺内,绕过缭绕的香火与虔诚的俯仰,径直走向藏经阁。

唐开元二十六年(公元738年),朝廷诏令全国在十大州郡各建大寺,以“开元”命名,潮州开元寺便是其一。乾隆年间,开元寺方丈静会和尚以80岁高龄,携师侄道昆,跋山涉水到北京向乾隆皇帝恳请颁赐佛典。乾隆皇帝深感老僧的赤诚,特奏准颁赐《大藏经》一部。自此,这部《大藏经》成为潮州开元寺的“镇寺之宝”。

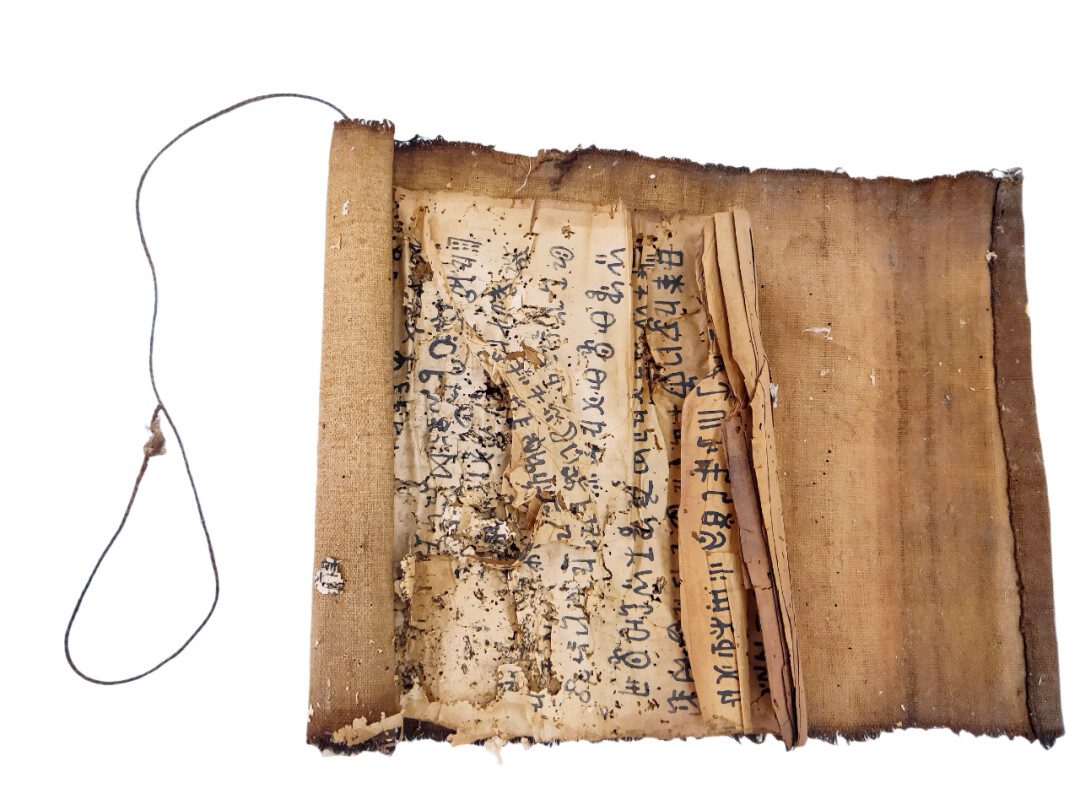

藏经阁内光线幽微,高大的楠木经橱森然壁立,晨钟暮鼓的诵经也无法阻止南方湿热的环境,梅雨与高温导致经卷长期受白蚁蛀蚀、粘连、水渍等损害,今天早已千疮百孔。《大藏经》重度破损达270册,中度破损465册,轻度破损914册。

2025年5月7日,第十五期全国古籍修复技术与工作管理研修班在开元寺开班,主要任务是进一步对《大藏经》进行修复。来自安徽、广东、上海等13个省(直辖市)的图书馆、高校和博物馆等19家单位的30名学员参加研习,学员皆是拥有5年以上工作经验的修复师。

来自中山大学图书馆国家级古籍修复中心的张怡是修复师之一,没想到却遇到了职业生涯的最大考验。“《大藏经》的经卷为白纸黑字经折装,开本较大,虫蛀粘连严重,碎片繁杂。”民国时期前人曾有过修复,或贴补纸条或整页全托,有的还在补纸上补写了经文,这反倒为今日修复平添了麻烦,“当时所用补纸及托纸色差太大,需要揭除,这是修复师面对的第一道坎,既不能伤及本纸,又要尽量将补纸和托纸揭干净。”

中山大学图书馆古籍修复师张怡:“在潮州开元寺修《大藏经》是自己第一次修复经折装古籍,我学会了一些关于揭背、固定、纸浆补书操作、核对碎片的方法,就是过程太紧张、太累了,压力巨大。有个别细心的人看到我的助听器还会关心地问一下。”

张怡在中山大学读研期间的研究方向为文献保护,后进入该校古籍修复中心实习并在毕业后成为该校的古籍修复师。在开元寺,她所在小组一共7人,要合作修复9册经卷。同事们在工作中逐渐发现张怡的与众不同:张怡天生患有大前庭综合征,耳朵上戴有助听器,与人沟通时会认真地读唇语。

古籍修复的过程一般包含拆解、清洁、配纸、染色、补破、压平、裁切、折页、齐口、装订等十几道工序。张怡的性格比较内敛,心思缜密,古籍修复看似烦琐,而她沉浸其中,“让破损褶皱不堪的书叶一一恢复平整,是我觉得安心的事。”她很欣赏国家图书馆古籍馆研究馆员、国家级非遗项目古籍修复技艺代表性传承人杜伟生老师说过的一句话,“修书也是在修心。”

因为对经书不熟悉,为了拼对碎片,来自各地的修复师们要对着影印版大藏经来来回回地查,满目的“论曰”“释曰”,张怡看得头昏脑涨,在一个地方卡了壳,“虫蛀的碎片让字不再完整,比如只有上一个字的右半边和下一个字的上半边。”

遇到拼不上的地方,张怡向岭东佛学院的法师请教,答曰“第”“從”二字。张怡结合经书位置,真的读到“次第。從初起”对应的残卷,“我大喊一声,眼泪快要飙出来了,一块拼的伙伴们也都很激动,有的一起大笑,有的拍了拍我的肩膀表示祝贺,一时间所有的疲惫都消失了。”

江西省图书馆古籍修复师王珂:“如今我是省图修复室里工作最久的古籍修复师。早些年,全国各大学没有古籍修复专业,我那时候进图书馆跟着老师学,一般干5年以上就可以被称作古籍修复师了。”

一起在开元寺修经的残疾人不止她自己,还有来自江西省图书馆的王珂。同样是听力障碍,王珂比张怡年长,入行已经24年,多次参加全国古籍保护中心举办的古籍修复班,从资历和业绩上都是张怡的前辈。小时候因高烧注射庆大霉素,王珂从此进入无声世界,靠着残余听力配合助听器和读唇语,慢慢学会了说话和与人沟通。1999年进入省图书馆工作后,她觉得学古籍修复适合自己——不用直接跟读者打交道,还能学门手艺。

古籍修复很难定量,完成度要看书籍的破损程度,“严重破损的一天补3页,普通的一天补几十页。”王珂对这份工作从不怠慢,她深知古籍是“不可再生的宝贝”,“做下去是源于对古籍的敬畏和理解,修复它们,本身就带着一份保护和传承的责任。”在日复一日的工作中,她早已找到了自己的职业定位,那就是“为古籍续命,为文明守门”。

余秋雨曾说,看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生命。那些修复文物的修复师,何尝不是用技艺延续着文明的生命。

告别潮州的阴雨,初夏上海的阳光有些刺眼。而上海博物馆内则温度宜人,一群小朋友把脸贴在东馆展示性修复室的落地玻璃前,看着一群穿着白大褂的工作人员对着手里的陶陶罐罐小心翼翼地修补着。刚刚获得2025年上海市文物行业职业技能大赛陶瓷文物修复项目三等奖的上海小伙岑岭,正在观众的目光下踏实工作。

在东馆三楼的中国古代陶瓷馆内,进门就看到有一只良渚时期的陶器,约半米高,上大下小,像一个大陀螺,顶部有一圈菱形纹样,名叫“良渚文化菱形纹陶大口尊”。和出土时碎裂成十余片时相比,它已经完成了保护性修复。承担修复任务的就是岑岭。

▲每到国际博物馆日及全国助残日,上海博物馆会邀请聋校的师生代表参观体验,作为讲解志愿者的岑岭(左二)向师生讲解古陶瓷修复项目,为年轻人普及文物知识。

岑岭任职于上海博物馆,同时也是国家级非物质文化遗产代表性项目“古陶瓷修复技艺”团队的一员。这个工作细致、总是笑呵呵的“90后”小伙儿,不到半岁时发过一次高烧,因药物过敏导致听力受损严重。

他戴着助听器开始了求学和就业之路。大学时考进上海视觉艺术学院,专攻文物修复专业。毕业后,他曾在广富林遗址担任行政工作,这在亲友看来是一份环境优越、离家近的好工作,可在岑岭眼里,上海博物馆的古陶瓷修复技艺在国内首屈一指,只有在那里才能真正实现梦想。他连续三次报考,最后一场面试时,他特意带上了自己的“修复档案”——一个姨妈家原本碎成几十块、后被自己修复的花瓶。这份作品最终打动了评审。

上海博物馆文物保护科技中心“古陶瓷修复技艺”团队修复师岑岭:“最近我在修复辽宁考古院委托我馆的红山文化陶罐。修复时要执行完整的修复流程,如同医生在诊断时的‘望、闻、问、切’四诊法。如果对文物的特性和所面临的各种病害缺乏深入了解,我们就无法有效地进行修复工作。”

听觉的缺失,让岑岭的触觉更细腻,触摸古陶瓷,就像是与古代工匠对话。令岑岭印象最深刻的一次修复经历,是一件清康熙青花人物瓶。这件是他与师父——国家级非遗项目古陶瓷修复技艺代表性传承人杨蕴老师携手完成的作品。该瓶的瓶口部分缺损,表面附着了一些污染物。岑岭运用环氧树脂修补缺失部位,并对修补区域进行了打磨,最后由老师负责上色,令其焕发原有光彩。该瓶现陈列在馆内中国古陶瓷馆出口处,供游客观赏并触摸。一件文物从修复师的手上递到了观众的手中,文化传承就有了温度和形状。

每次看到游客们欣赏着自己的工作成果,岑岭既高兴又审慎。“确保每一毫米的弧度都要反复比对,手重一点就可能伤到文物本体。有时候一整天要使用不同打磨工具,就是为了修出那道自然流畅的曲线——需确保补配区域的表面与原器物的表面保持平整,又不能碰到文物本身的表面。正是这份‘枯燥而寂寞’,反而让我更懂文物,每一处细微的调整,都是对历史的尊重。”

与习惯被观众“观看”的岑岭不同,山东潍坊市博物馆的三位“90后”听障拓片师,更喜欢不被打搅地工作。

在潍坊市博物馆展厅后,一排低矮的平房静静坐落在后院树阴下。稍微走近,便能听到一阵阵连续且急促的拍打声。孙冉、贺坤和孙李鹏弓着腰,手持拓包,专注地敲打着覆盖在碑面上的宣纸。“难得糊涂”,这一郑板桥的传世之言,正从石碑上走下,成为拓片。

潍坊市博物馆拓片师孙冉:“潍坊的传拓技艺历史悠久,在我心里,它是非常神圣的。覆纸、除皱、上墨、揭取……每一项细致的工序都要用心完成,稍有不慎,一幅作品就可能前功尽弃。”

孙冉是三人中最早进入潍坊市博物馆的。在潍坊聋哑学校读书时,孙冉和贺坤就曾参加过博物馆开展的文化助残活动。后来,为了进一步支持和帮助残疾人从事文博工作,在馆方的接纳下,两人经过层层选拔与培训成为博物馆员工,并在2022年开始学习传拓。

作为非遗技艺,传拓被视作古代的“复印”技术。据传,东汉灵帝曾将《论语》《春秋》《周易》等七种经典刻在四十六通石碑上,立在洛阳太学门外。成百上千的读书人求学心切、日日抄写,把太学堵了个水泄不通。于是便有人用纸墨拓印碑文,供人传看。这一先于雕版印刷诞生的技艺,曾为无数文人墨客领略先学风采发挥过重要作用。

为了保护文物,现在的传拓多在现代复刻碑石上进行。覆纸润湿、除皱风干、施墨捶打、揭取整平,拓印的工序看似简单,实则考验耐心。经过清水浸泡的宣纸十分脆弱,要平整铺陈需要格外小心,刷排气泡、施墨捶打等都要凭借经验和手感。经过半年的学习与两年的实操,孙冉和贺坤的拓印效率如今与馆内其他拓片师几乎无异,2025年入职的孙李鹏则因为有学习基础更快成为熟手。

一幅拓片有时需要上千次均匀地捶打,日复一日,孙冉的右臂比左臂粗了一圈儿,但她和贺坤、孙李鹏一样热爱这份工作。自2022年起,馆方安排老师带教、邀请非遗传承人进行培训,还为孙冉和贺坤解决了住宿问题。

在文化记录意义上,无论是碑刻、古钱币或是青铜器都可以通过拓印保存其文字、图形或者纹饰的现有样貌,避免因腐蚀或损伤消失在时间的长河里;而在文化传播上,如今的拓印与文创相结合,焕发出别样的勃勃生机。墨香之中,孙冉三人仍全心倾注在每个字口、每处线条,让文物“活”起来,让游客把博物馆“带”回家,成为他们手中拓片的全新使命。

修复古籍对工作者的视力要求很高,在全国近千名在册古籍修复师中,罕有视力障碍的。依何阿妞就是一位这样的修复师,并且还是稀有的彝文文献修复专家。

西南民族大学图书馆古籍修复师依何阿妞:“这是一个需要付出时间精力的岗位,书籍的蠹虫以及细菌还会影响身体,比如我皮肤太容易过敏,只要遇到虫害严重的书,修复期间脖子就会感染,有时严重到必须去医院开药调理涂抹。我已经过了太注重容貌的年纪,觉得自己喜欢就好,修复出一册就很有成就感。”

彝族人阿妞是成都西南民族大学图书馆唯一的古籍修复师。西南民族大学图书馆现有馆藏古籍3万余册,大多是明清两代和民国时期的古籍、舆图和地方志。古籍文献中藏有非常珍贵的藏文、彝文、傣文贝叶经和东巴文古籍。在20世纪80年代,曾有已退休馆员有意对馆内古籍进行整理,时间不长就败给了灰尘和霉菌——这也是古籍修复师每天直面的从业环境。但阿妞对古籍的第一印象非常好,这来自灵敏的嗅觉,“樟木柜和防蛀芸香草的味道混在一起,淡雅神秘。”看到破破烂烂、亟待修缮的古籍,阿妞却皱起了眉跟领导说:“这么破,修它干嘛?”

当时的阿妞还不懂这些千疮百孔的老书,对中华文明和民族文化的传承起着重要的作用。图书馆中的几十卷彝文古籍,大多是祭祀用的经文,除了撕裂破损,主要是被厚厚的油脂所覆盖,这和彝族人的生活习性有关,“我们只有主持祭祀的毕摩才拥有这些经文,过去彝族人家里没有桌椅,家人就地围坐火塘做饭谈笑,毕摩祭祀的时候把经书放在灶台旁边念边翻动,指头上的油就顺势裹在了经书上面。”独特的民族习性,让书的磨损也有了“专属道理”。

阿妞8岁的时候曾被同院玩耍的小孩扔过来的瓦片击中右眼,伤处肿得像个大枣,小县城的医疗条件有限,导致视力急剧下降后留下了后遗症。15岁还在上高一的阿妞视网膜脱落,右眼一度失明,后来在北京同仁医院做了两次手术才算保住了残存的视力。那个爱唱爱跳的女孩并没有被命运击倒,而是一步步逆流而上,甚至拥有了别人口中“不可能成为”的职业,更获得四川省首届古籍修复技艺大赛一等奖。

工作中的阿妞能将眼手心高度配合,“这一秒、一刹那,我就下意识知道这一处破损该用怎样美丽的形状修补。”阿妞骨子里流淌着能歌善舞的基因,高中同学称阿妞是凉山州民族中学的邓丽君。可能是文艺的浸染,阿妞是少有谈及修书美感的修复师。她欣赏被虫咬过的书洞,“咬出来的形状有的时候像人,有的时候像天上的仙女,有时候像一朵浮云。”有一次,来体验古籍修复的学生跟阿妞说:“虫洞好美!”,“我说补完的书叶对着光亮看更美。有时候爱上一样东西,就在一瞬间,真的就是一眼万年。”

阿妞说修复师要有耐心和悟性,前者要坐得住,后者是天生的。“有的人修了一辈子的书,书的品相还是不入心的。古籍订线洞的黄金比例是多少,线与线之间和到边角的距离是多少,和谐了书就特别顺眼,这就是古籍修复师处处留意美学的意义。”

除了修复工作,多年来阿妞不断呼吁要培养懂民族语言的古籍修复师,如果不懂这些语言,字认不全,工作无从下手。只要在修复室,阿妞始终是那个用心找寻美而不懈怠的人,“我们彝族重死不重生,生日一般也不怎么过。我总觉得我的心态、冲劲儿还停在二十七八,视力不好但是心是透彻的,小小的修复室里有着自己大大的世界。”

今年5月18日恰好是国际博物馆日及全国助残日,上海博物馆特别邀请上海市第四聋校的师生代表,为他们提供了一次难忘的博物馆体验。作为讲解志愿者的岑岭向这些师生展示了古陶瓷修复项目的展品,“让他们学习的最好途径是亲眼看到、亲手摸到、亲身体验到,把平时在书本上学到的知识活灵活现地展现在面前,在孩子们心中种下传统文化的种子。”

回到中山大学的张怡,开始忙起了拓片和校史资料的修复,用她的话说就是,“尽力而为,尊重自己的工作”。王珂总会回忆起在开元寺的日子,每天修经结束,在雨中信步游走,用手机拍下无数和尚诵经的场面,这种外出的机会她也格外珍惜,“修复师也要主动走出去,让大家了解我们工作的价值,传播古籍里的文化。”

夕阳西下,潍坊市博物馆后院平房里的敲打声渐渐停歇。孙冉将捶打完成的拓片仔细叠好,存进柜子,窗外的梧桐树叶沙沙作响。依何阿妞的修复室内不时传来音乐,修复撕下来的碎纸如刨花置于小桌一侧,阿妞继续着指尖上的美学艺术,将民族瑰宝悉心守护。

关上门,回到灯下,修复师的心境又自然地沉静下来。他们的手指抚过器物的旧痕、古籍的破洞,在拼接、补缀、描摹的专注中,让残缺的瓷片、黯去的织线、模糊的字迹渐渐苏醒,人与物在修复的时光里相互疗愈,相互成全。关于修葺,毕淑敏有句话说得好,“修补是比丢弃更精妙的技艺”。而归根结底,修补文物正是因为人们对文物怀有的深情。它无关残疾,只关乎热爱。

扫一扫,关注广东残联微信