山东大学残疾人事业发展研究中心 葛忠明

摘要:本文认为,“积极福利”应该是中国残疾人社会保障体系和社会服务体系建设中采纳的核心理念。两个体系建设的根本目的,是提高残疾人的福祉水平;为实现这一目的,残疾人社会福利支出的扩大,尤其是残疾人公共社会开支的增长,将成为两个体系建设的必要前提。这个前提所引发的议题之一,是如何评价社会开支的性质。“积极福利”视角下的社会开支被视为必要的社会投资,其效益不仅仅是政治的、社会的,而且还有积极的经济意义。在积极福利这一核心理念之下,“分阶段的福利化”、“分阶段的职业化/专业化”应该分别成为残疾人社会保障体系和社会服务体系的核心概念,指导两个体系的建设。

关键词:积极福利 社会投资 残疾人 社会保障 社会服务

Abstract: this paper proposes that “positive welfare” should be regarded and hold/pursued as a fundamental rationale for the construction of the so called “two systems” in China’s disability sector. Welfare policy in China’s disability sector should be, and there are signs to say it is developing towards improving the well-being of people with disabilities, and this means disability related social expenditure, from both public and private sector, but in the case of China public social expenditure in particular, will grow dramatically. One of the most likely issues caused by this tendency is how to judge the nature of the growing social expenditure in the disability sector, for it has been a long time since the neo-liberalism developed a bunch of negative, and unfortunately influential, ideas about the social expenditure in the welfare capitalisms in 1970s. However, the author argues that from a perspective of positive welfare, social expenditure is interpreted as a necessary social investment, which will bring about positive outcomes in terms of not only social and political, but economic as well. Given that positive welfare is recognized, the de-centralized policy and practice employed in China’s social security over the last 30 years should be shifted to a welfare model emphasizing on the government as the main resource provider/supplier, which means a family-oriented or family-based social security policy should gradually transform itself into a more and more “welfarelized” one; and in the social service sector, the author argues that a professional helping system will on the one hand maximize the efficiency of social expenditure, and provide services of high quality on the other. Logically the current helping system should be redesigned and professional NGOs are supposed to play a part to make the social service, too, gradually but more and more, professionalized.

Keywords: positive welfare, social investment, disabilities, social security, social service

近来,在中共中央、国务院【2008】7号文《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》发布之后,残疾人社会保障和社会服务两个体系的建设,已经成为中国残疾人联合会和各地方党委、政府和地方残联的一项重要工作。中国残疾人联合会专门成立了两个体系建设领导办公室;中国残疾人联合会与江苏、湖北和陕西签订了共建协议,将上述三省作为残疾人两个体系建设的实验区;并将山东等13个省作为残疾人两个体系建设的重点联系省。各省市根据中共中央、国务院【2008】7号文的指导意见,正式发布了各地的指导性文件,如山东省委、省政府颁发了【2009】12号文,即《关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》,并成立了两个体系建设领导小组。因此说,残疾人社会保障体系和社会服务体系的建设,成为当前和今后一定阶段内中国残疾人事业发展的工作重点;这项工作,也将是各地残疾人联合会当前面临的重要工作内容。

和谐社会的建设中,一项极为重要的工作内容,是与国家的经济发展相适应、相配合的社会建设、社会发展。如果说经济发展的水平可以用GDP总量、人均GDP等指标来衡量,那么,一个国家社会发展的水平,则可以用覆盖民生领域的社会开支——即社会保障和社会服务方面的开支——来衡量,特别是用投资于某些特殊群体的开支,如老年人群体、儿童青少年群体和残疾人的社会开支来衡量。

中国的残疾人事业,正面临着极好的发展机遇。与经济进步相配合的社会发展,将在相当长的时间内成为党和政府重点考虑的工作方向;因为在经历了30年的经济建设、经济发展之后,中国的社会建设、社会发展水平,依然处于一个相对落后的水平上。残疾人社会保障体系和社会服务体系的建设,是历史的必然选择。

一、残疾人两个体系建设的核心理念和核心概念

由于各地两个体系建设都处于初步的尝试阶段,因此,在提出“两个体系建设”的要求之后,在对两个体系建设的认识和重点发展方向、组织系统的设计和具体操作等方面,都存在着模糊之处。

形成这种状况的根本原因,是缺乏两个体系建设的核心理念和核心概念。核心理念回答这样的问题:为什么要建设残疾人两个体系?两个体系建设所要回应的核心问题是什么?建设两个体系的理论依据是什么?而核心概念回答这样的问题:两个体系建设的中心点是什么?在两个体系建设过程中,残疾人社会保障体系和社会服务体系各自需要解决什么问题?

残疾人两个体系建设的必要性和根本目的,无非是为了中国残疾人的福祉,这是最终的目的。但是,对社会福利的认识,特别是对残疾人福利的认识,长期以来却存在着消极的看法——任何社会开支,都被认为是一种消耗而被认为是社会经济发展的负担。因此,我们在强调核心理念的时候,更多地是要回答这样的问题:我们该如何看待发展社会福利所形成的社会支出?该选择哪种理论,来支撑残疾人两个体系建设?

应当承认,形成一种清晰的有关残疾人两个体系建设的核心理念和核心概念,并不是轻而易举的。经过与中国残疾人联合会研究室有关同志,及与省残联办公室有关领导的深入交流,尤其是经过在淄博、东营、临沂、潍坊、聊城、济南所做的残疾人两个体系建设的实地调研,加上大量的阅读和反思,结合对世界各国社会福利政策的考察,我们才有可能慢慢形成残疾人两个体系建设的核心理念和核心概念的初步想法。

我们认为,“积极福利”(Giddens,1998)应该作为中国残疾人两个体系建设的核心理念。所谓“积极福利”,简单地说,就是颠覆新自由主义对社会开支的消极理解,将社会福利开支视为“社会投资”(Giddens, 1998)。就是说,残疾人两个体系建设当然所产生的资源投入(包括现金、实物和服务)在积极福利的视角下,不再是消极的、消费性的、被视为经济发展过程中负担的“开支”;相反,这种投入会被认为是积极的、发展性的、会促进经济良性发展的“投资”。如果说这种投资依然是一种“开支”,那么,这种“开支”最多只能说是国家经济和社会发展所需的“成本”,而这一“成本”所能带来的“效益”,可以表现在经济、政治、社会等方面——就是说,在消极的“社会开支”概念转换成积极的“社会投资”概念后,我们更多强调的是社会投资所带来积极的经济繁荣、政治稳定和社会进步。

从消极的思维转换到积极的思路,如果我们接受积极福利这一核心理念,我们需要问:残疾人两个体系建设中需要解决的核心问题是什么?两个体系建设的中心工作是什么?就是说,我们的核心概念是什么?

社会保障体系涉及的问题,无论是社会救助,还是社会保险和社会福利(小福利概念,指在社会救助和社会保险基础上的、旨在提高福祉水平的资源投入;往往也指“无偿”和“免费”的福祉),其实无非就是资源(这里特指现金和实物,以便与服务体系相对应)的投入水平问题。

如果说残疾人社会保障体系指资源的投入水平问题,那么残疾人社会服务体系指的是什么呢?简单地说,就是指由一个设计合理的组织系统,将资源转换为服务的过程——即一个从事于服务传递的组织系统。

残疾人两个体系建设过程中,需要解决的核心问题,因此就主要涉及保障和服务的两个方面的问题:第一,涉及保障体系的问题是,资源投入是否充分和恰当?这一问题直接涉及到保障的覆盖面和保障水平问题;第二,涉及服务体系的问题是,服务传递的组织系统是否能够恰到好处地、高效地把资源转换成服务而不会产生资源浪费?在中国,由于我们的社会政策在改革开放以来一直倾向于“家庭为本”和“社会服务社会化”,因此,第一个问题的实质是社会保障的福利化水平问题,或者说福利的公共供给水平问题;第二个问题的实质是社会服务的职业化、专业化水平问题。服务体系的职业化/专业化有两个方面的含义:第一,服务的组织系统的职业化/专业化设计水准;第二,针对各类不同残疾人所提供服务的职业化/专业化水准。

因此,两个体系的建设所要解决的核心问题,即“核心概念”的问题,逻辑地就是社会保障体系建设过程中应该提倡的“分阶段的福利化”,和社会服务体系建设过程中应该提倡的“分阶段的职业化/专业化”。

之所以提出“分阶段”的福利化和职业化/专业化,是因为从“消极福利”转换到“积极福利”,从“家庭为本”和“社会服务社会化”转换到“福利化”和“职业化/专业化”,需要认知和实践的一个过程。为促进这一转换,进行一些国际间的比较,并阐明“积极福利”所可能产生的积极后果,可能是有益、必要的。

二、“积极福利”理念的经济基础及积极后果

根据清华大学世界与中国经济研究中心李的乐观预测,到今年年底,中国的经济总量将超过日本,成为全球第二大经济体。稍显保守地,国家统计局日前明确指出,最多在未来2-3年内,中国经济将超过日本,成为第二大经济体 。而原本对中国经济不那么乐观的高盛公司近日发布了有关中国经济发展前景的最新分析报告。其首席经济学家吉姆·奥尼尔认为,2027年中国的GDP将达到21万多亿美元,超过美国居世界第一位 。

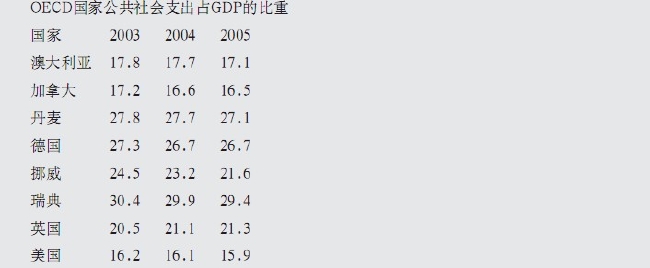

如果说经济实力是福利政策的基础,那么我们就有理由认为,一流的经济实力有可能支持一个相对发达的福利政策,是符合逻辑的判断。西方发达国家的福利政策也证明了这一判断的合理性。当西方国家的经济发展到一定水平之后,不管福利资本主义的三个世界有什么变化(Esping-Andersen, 1990),公共福利资源的投入占到了GDP和政府开支的相当比重。

值得注意的是,这些数据还不是社会支出总额所占GDP的比重;如果加上非政府部门的投入,福利投资的比重将会更大。

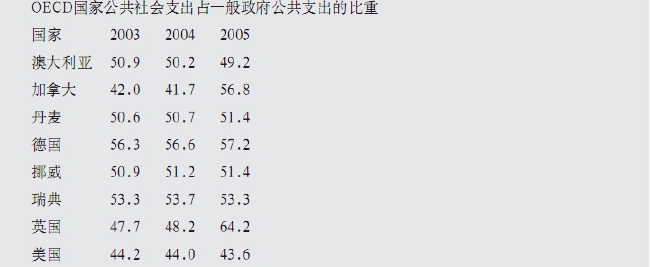

在上述国家中,社会开支占政府开支的比重,都超过了40%,澳大利亚、挪威和瑞典甚至超过了50%。如表所示:

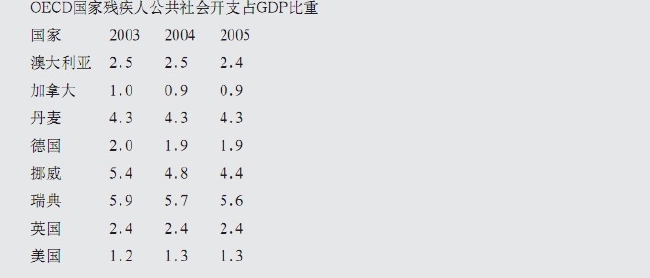

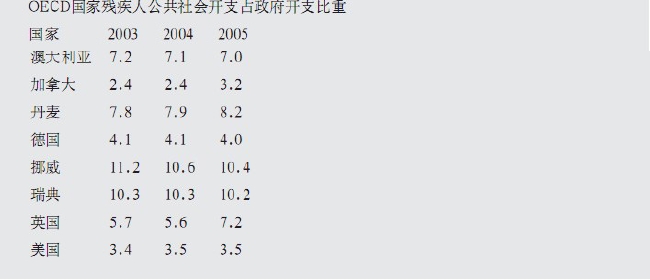

用于残疾人的公共社会开支在这些国家也占有相当的比例。下面两个表格分别说明了残疾人公共社会开支所占GDP和政府开支的比重:

由于我们的统计口径中还没有“社会开支”这一项,因此做国际比较是十分困难的。但是大致的估算却不难。中国是一个极为重视教育的国家,可是2006年的公共开支中的教育投入仅占GDP的1.47%;虽然中国的残疾人事业近年来有长足发展,但是可以推算的是,到目前为止,中国残疾人的公共福利开支所占GDP的比重,不会超过OECD国家中水平最低的加拿大和美国(1%)的水平,更不会达到OECD国家中水平最高的挪威、瑞典(5%左右)的水平;所占政府开支的比重,不会超过OECD国家中水平最低的加拿大和美国(2-3%)的水平,更不会达到水平最高的挪威、瑞典(10%左右)的水平。

但这一落后局面随着国家经济的根本好转而得到彻底的改变。如果真如高盛公司所预测的那样,2027年国家的GDP能达到21万多亿美元,按照一流经济将有能力产生一流福利政策的逻辑,则中国的社会福利开支应占GDP的30%多,将达到惊人的6万多亿美元;即使去掉一半——即按照最低国际水平(15%的GDP)的福利开支计算,也将有3万多亿美元之巨。就是说,“金砖四国”中的巴西、印度和俄罗斯的现有经济总量之和,将是2027年我国的公共福利开支规模,而这还不包含来自民间社会的福利投入。相信,到那个时候,残疾人的福利开支,将有大幅度的提高。

做这样的国际比较,是想说明一个事实:包括残疾人福利投入的中国社会福利开支的扩大,是一个必然的趋势。更为重要的是,在“积极福利”视角下,这一巨大的社会投资规模,必将产生积极的经济、政治和社会后果。

值得我们重视的一个事实是,虽然自1970年代以来,新自由主义的意识形态占据着主导地位(Crepaz & Moser, Mishra 1999; Garret, 1998; Swank 2002); 对福利国家的未来走势因此也成为当前福利政策的国际比较研究的热点议题。福利国家退缩论者有之,福利国家发展论者,亦有之(Rodrik, 1997; Swank, 1998, 2001; Garret, 1998; Garret & Mitchell, 2000; Hall, 2001)。但是,一个明显的事实是,福利开支的各国之间,却出现了整合的趋势——原先持有自由主义取向的国家,其福利开支却在扩大,趋向于激进的福利国家的社会开支水平。为什么?因为,因此在欧美,人们越来越乐于接受“社会投资”这一概念。“积极福利”的确需要一定的经济基础,但是,经济条件与“积极福利”之间的关系,绝非单单是线性的。就是说,“积极福利”也将导致积极的经济后果。

首先,“积极福利”虽然要求“英国的福利开支水平应该是欧洲水平,而非美国水平” (Giddens, 1998),但是这种社会投入将直接拉动内需市场(魏彤,2000;王德文,2009;张瑞,2008;杨宏兵,2008;社会保障研究组,2008)。其实,高盛公司对2027年中国经济的乐观预测,也是以中国能够成功拉动内需市场为前提的。可以说,内需市场对中国经济的意义,已毋庸质疑了;但“积极福利”的经济意义绝非仅在于此。如果将残疾人视为具有不同于普通人的“不同能力的人”(people with different abilities, or differently able people),那么,投资于残疾人的福利开支,将会促进挖掘其潜力,提升其抗拒社会风险的能力,从而实现就业。如此,原本所必须的福利开支(收入保障、医疗开支及其他开支),因为残疾人实现了就业而得以节省。这也是为什么西方国家强调社会福利从“生活福利”(welfare)向工作福利(workfare)转化的原因所在。

“积极福利”所产生的积极的政治后果,也是十分明显的。毕竟,任何政府的执政合法性问题以及整个社会必须维持的政治稳定问题,归根到底是其执政地位在公民那里的认受性问题,实现政治稳定、保持执政合法性的途径可能相当复杂,但是,真正地解决百姓的民生问题,肯定是解决问题的途径之一。如果说中国革命的成功是因为通过土地革命解决了当时中国百姓的最为关心的民生问题,那么,今天则可以、也应该通过福利的国家供给水平的提高,即福利化水平的提高,改变“社会服务社会化”和“家庭为本”的社会政策取向,使百姓得到真正的实惠。

社会政策的功能之一,是通过财政转移调整社会各阶层之间的关系,从而使社会各阶层之间的关系真正和谐起来。我们认为,这是和谐社会建设中十分重要的一环,也是“积极福利”所能产生的积极的社会效果。“积极福利”所能带来的积极的社会后果,最明显地表现在人际关系,尤其是人际信任关系的改善、社会资本的上升等方面。在解释“北欧之谜” 的过程中,Tarrow和Mettler都明确指出,国家在形成社会资本的过程发挥了重要作用(Tarrow, 2006; 转引自Ting, 2008),因此有必要把国家带回市民生活的研究中来(Mettler 2002, 转引自Ting 2008:9)。这种观点得到了北欧“社会资本制度学派”(institutional school of social capital)学者的积极回应和发展。他们认为,许多学者把强权专制国家对社会资本的破坏作用(Sztompka, 1999)简单地扩大,因此在解释信任等社会资本的时候,忽略了国家在社会资本方面的积极作用。Rothstein和Stolle等学者 在北欧所做的经验研究表明,福利国家的体制性安排,而非单单是民间社团,才是社会资本得到发展的根本原因(Rothstein and Stolle, 2003; Stolle 2003,转引自Ting, 2008)。北欧的信任研究学者所做的研究充分说明,积极的福利政策可以导致积极的社会后果,即维持一种良好的社会资本状态,改善和维持社会成员的社会关系。

总之,积极福利能够形成积极的经济后果、政治后果和社会后果,因此,国家在福利供给方面,应该承担更多、更重要的责任。

三、关于“职业化”/“职业化”的思考

如果说残疾人社会保障体系所要回应的最根本的问题是资源投入的规模问题,尤其是福利的国家供给水平问题,那么,服务体系建设所要回应的核心问题,就是如何将这种资源高效地转化为服务的问题。因此,为实现“高效”和资源不被浪费,职业化/专业化的服务组织系统,以及职业化/专业化的服务模式,是残疾人社会服务体系建设中必须努力实现的。在中国,“积极福利”意味着公共资源投入的增加,但是,如果不改革现有的福利资源管理系统,这一巨额的福利投入所能产生的社会服务效果,依然会被打折。

简单地说,职业化/专业化的残疾人社会服务体系,就其组织系统而言,应该由三个部分组成:第一,由政府部门组成的资源和服务的管理系统(残联的资源管理职能因此必须得到进一步的强化;下文对此将有说明);第二,服务传递系统(政府部门的服务机构+职业化/专业化的非政府组织即NGO(这是服务体系中最大、最重要的系统组成部分;未来的趋势应该是政府出资购买NGO提供的职业化/专业化服务。对不同残疾人提供模式不同的专业化社会服务、有专业介入的社区化服务模式等议题,都可在这个层面上进行探索、研究);第三,由政府部门制定标准、由第三部门落实的社会服务质量监控系统。

经过实地调研,我们发现用于残疾人的资源(这里指现金+实物)分别由不同的部门在管理,即民政、劳动、教育、卫生部门、建委等部门,残联能够动员、调整、分配、管理的资源相对有限。现有残疾人社会福利资源的分散化管理系统所造成的后果之一,除了对残疾人福利资源投入的规模缺乏准确数据之外,是资源的投入不能带来效益的最大化问题。这个问题,在现有福利资源投入有限的局面下,显得尤为重要。

资源管理系统的科学性、合理性,要求对该系统进行职业化/专业化设计,这是有限资源的效益最大化的制度保证。初步估计,在现有管理系统内,单位资源的投入所能产生的服务效益只有0.5-0.6个单位;原因在于管理组织体系的不合理设置所产的消耗——这就如不科学的输电系统大量消耗电力资源一样。我们认为,如果残疾人联合会能够承担集中化的资源管理功能,则将大大提高单位投入所能产生的服务效益。这将是解决资源损耗问题、提升服务效果的一种合理选择。

为确保所投入资源发挥最大的服务效果,我们建议在“残工委”和“两个体系建设领导小组”这一框架之下,设立秘书处或办公室,并将这一机构设于省残联,统筹残疾人社会福利资源;最为理想的是将这一机构发展成为完全意义上的政府机构,专门管理残疾人福利资源。我们在这里建议的,实际上是要强化残联的政府管理职能,以便改革不合理的资源管理局面。但由于部门利益的存在,将现分属不同部门的残疾人社会福利资源归拢到残联,将会困难重重。但是,为了真正建立起合理、高效的残疾人两个体系,有必要做一些大胆、突破性的工作。

最后,一个设计合理、科学、高效的残疾人资源管理系统——应该强化残联的“管理”职能,部分保留“代表”职能,让渡“服务”职能给非政府部门,是节约资源、提高单位资源的服务效益、提升残疾人社会服务质量的组织保证。如此,非政府组织(NGOs, Non-government Organizations)作为职业化/专业化的专门服务机构,可以大幅提高单位资源的有效利用,使服务增值。相关研究表明,政府直接经营的社会服务,与NGOs提供的专业服务相比,单位资源的有效利用率之比,为1:7。就是说,政府用7个单位的资源所能提供的服务,NGOs只用1个单位的资源就可以做到。

所以,应该针对不同类型的残疾人,大力培育、发展不同类型的职业化/专业化的非政府服务机构。“政府出资购买专业服务”这一社务服务模式,应该在残疾人两个体系建设中进行有益的尝试。这里的职业化/专业化,除了指服务组织系统的科学、合理设计之外,更多地是指各类服务专业的介入,如各类治疗专业、护理专业、社会工作专业,等等。在职业化/专业化社会服务的改革方面,我国正在民政、共青团系统内进行社会工作专业介入的实验;残疾人社会服务体系的建设过程中,完全可以进行类似的尝试。

--(本文摘自《残疾人社会保障与服务国际论坛暨第三届中国残疾人事业发展论坛论文集》)

扫一扫,关注广东残联微信