林聚任 陈晓斌

(山东大学社会学系,山东大学残疾人研究中心)

摘要:本文依据山东省第二次残疾人抽样调查数据资料,从城乡差距的视角对残疾人服务问题进行了探讨。文章首先从教育、就业、家庭收入、生活来源等方面对残疾人的基本生存状况的城乡差距进行分析,然后重点说明在残疾人服务的需求、服务资源、服务内容等方面的城乡差距。在此基础上结合“两个体系”建设提出了改进残疾人服务的新理念,即应该实现“四个”转变。

关键词:残疾人服务 城乡差距 新理念

Abstract: This paper discusses the problems of gap of services for the disabled in urban and rural areas, based on the second sample survey data of disabled in Shandong Province. This article first analyzes the gaps of city and countryside in the basic living conditions of disabled in education, employment, household income and sources of livelihood. Then, it focuses on the analysis of the gaps of services between city and countryside disabled in service demands, service resources and items. Finally followed the construction of “Two Systems”, it puts forward new ideas of improving the services for disabled through “four Changes”.

Key words: Services for disabled; Gap between city and countryside; New ideas

我国的残疾人服务事业经历了数十年的发展已进入了新的历史阶段,开始实现由原来的个别救助型向普惠福利型的转变;由改革开放前的生存型服务到当前发展型服务的转变。 过去实行的基本是一种生存型的残疾人服务政策,以保障残疾人的基本生存为目标,主要依靠国家救济与家庭照顾,服务内容单一狭窄,服务标准普遍偏低。而近年来,随着我国经济社会发展水平的提高,残疾人服务理念开始发生转变,将残疾视为社会问题而非个人问题,以残疾人的“平等、参与、共享”为基本目标,强调国家、社区、家庭在残疾人服务上的责任共担。在服务内容上开始重视既满足残疾人的生存需求,又满足其高层次的发展需求;在服务模式上由过去带有隔离性的居养模式,开始转向强调残疾人回归社会的社会模式。

但是,新的残疾人服务理念与现实之间还有较大差距。我国目前提出的以残疾人社会保障体系与服务体系为主体的“两个体系”建设,将会推动残疾人服务的快速转型。不过应注意到,我国目前的残疾人服务仍然存在着许多障碍性的问题,比如服务的城乡差距严重、服务与需求的不对等、服务水平的低层次等等,其中最突出的就是残疾人服务的城乡不平等问题。我国的残疾人近八成在农村,但服务资源却主要集中在城市,无论是在数量上还是在质量上,农村残疾人都难以享受与城市残疾人同等的服务。这是当前开展“两个体系”建设,做好残疾人服务事业必须面对的问题。

不同领域的学者对改善残疾人服务条件,提供残疾人服务水平也做了探索,并提出了一些不同的解决策略。当前国内对残疾人服务问题的研究主要集中在以下几个方面:

一是从医疗与康复的角度对残疾人服务的研究。该方面的研究把医疗与康复服务当作残疾人服务的最主要内容。他们从残疾人康复服务的指标体系、残疾人康复服务的社会支持等方面对残疾人康复服务进行了专门研究,强调通过为残疾人提供科学有效的医疗服务以增强残疾人的能力。

二是从社会保障制度建设的角度对残疾人服务问题的研究。这类研究提出,目前我国的残疾人社会保障制度建设特别是农村社会保障制度建设尚不完善、保障水平低,难以保障残疾人的基本生活。他们主张通过建立完善的残疾人社会保障制度从而为残疾人服务状况的改善提供制度基础。

三是是从社区服务的角度对残疾人服务模式的研究。这一方面的研究主要是在残疾人事业由“医疗模式”向“社会模式”转型的背景下,看到了依靠政府及其委托的残疾人社会组织提供服务的传统社会服务模式的弊端,强调社区服务模式在配置服务资源、提高服务质量、降低服务成本等方面的作用。

相关的这些研究涉及到残疾人服务的医疗、保障、社区帮助等诸多方面,都对改善残疾人服务有积极意义。但这些研究多局限残疾人服务的具体问题,缺乏整体宏观的分析思维。实际上,残疾人服务既涉及到具体的服务,更涉及到宏观的制度结构因素,后一方面是更根本的。尤其是从我国的现实状况来说,残疾人的服务存在突出的城乡差距,这与我国的城乡二元结构矛盾密切相关。本文将依据山东省第二次残疾人抽样调查数据资料,首先从教育、就业、生活来源等方面分析残疾人的基本生存状况的城乡差距,然后重点说明在残疾人服务的需求、服务资源、服务内容等方面的城乡不平等,并在此基础上提出了以城乡均等服务、服务全面化、服务专业化、多元服务主体为核心的全新的残疾人服务理念,强调了主导观念转变的重要性。

一、残疾人的基本生活状况较差,城乡差距显著

(一)、残疾人主体分布在农村,并以老龄群体为主。

山东省第二次残疾人抽样调查资料显示,截止到2006年4月1日,山东省各类残疾人的总数为569.5万人,占全省人口总数的6.15%。其中以农村残疾人居多,占全省残疾人总数的79.15%,城镇仅占20.85%。这一数字说明只有满足绝大多数农村残疾人的需求,残疾人服务才算真正落到实处。而当前残疾人服务资源却主要集中在城市,农村残疾人享有较少的服务资源,这是导致残疾人总体服务状况低水平的重要原因。

从年龄分布上看,山东省60岁及以上的残疾人占到了残疾人总数的59.92%,残疾人的老龄化趋势明显,这也增加了残疾人服务的难度。因一方面从人的生命历程来看,老年阶段是人的能力减弱需求增加的阶段,特别是对养老和医疗的需求要比年轻人迫切的多。另一方面年轻残疾人可以通过社会保障制度的完善与积累来解决其年老时遇到的问题,而现在的老年残疾人却缺乏这种制度积累,其服务也就缺乏必要的保障。

(二)、半数残疾人未接受正规教育,且这一比例农村高于城市。

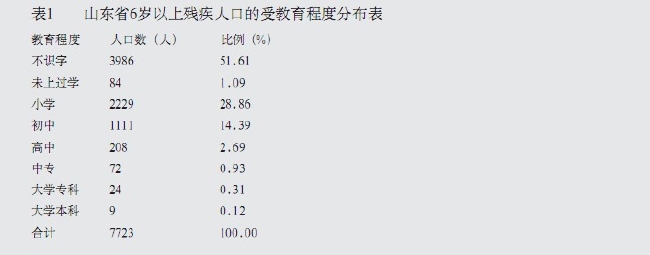

残疾人的受教育状况普遍较差。如表1所示,山东省6岁以上的残疾人中,接受过正规学校教育的仅占47.30%,不足残疾人总数的一半。就是这不足一半的受教育人口中也以初等教育为主,受过高中及以上教育的仅占残疾人总数的4.05%。可见残疾人的受教育程度普遍偏低,文盲率过高,接受中、高等教育的比例很低。

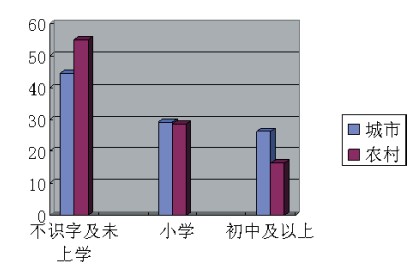

除了总体受教育程度较低外,山东省残疾人在受教育状况上存在着明显的城乡差距,城市残疾人的受教育状况要普遍好于农村。如图1所示,农村不识字及未上过学的残疾人比例要高出城镇10个百分点,而与此相反,城镇接受过初中及以上教育的残疾人所占比例要高出农村10个百分点;接受过小学教育的残疾人在农村与城镇各自所占的比例基本持平,这主要是农村义务教育阶段针对贫困家庭子女实行“两免一补”的政策使得农村残疾人接受初级教育的比例加大。通过这“一正一反一持平”可以明显看出城市残疾人的受教育状况要好于农村。

图1 山东省残疾人受教育程度城乡差异

(三)、残疾人的就业率极低,且绝大多数以从事农林牧副渔业为主。

调查数据显示,山东省15岁以上的残疾人中在业人口仅占30.08%,有七成残疾人处于不在业状态,这一就业率大大低于全省人口的就业率(全省人口的就业率为75.32%)。从就业残疾人所从事的职业来看,如表2所示,就业残疾人在农、林、牧、副、渔及水利生产行业的比例为80.94%,这比全国就业者在相同领域的比重要高。但除此之外,残疾人在其他行业的就业比例都小于全国从业者。也就是说,绝大多数的就业残疾人从事的都是操作简单、以体力劳动为主、收入低微的低层次职业,而从事专业技术、党政机关、商业服务业等较高层次职业的却相对较少。

从残疾人就业的城乡分布来看,城镇残疾人的就业率为20.28%,农村残疾人的就业率为32.67%。仅从数字上看,农村残疾人的就业率要高于城市,但这并不能说明农村残疾人的就业状况好于城市残疾人。一方面,从就业残疾人的年龄分布来看,农村就业残疾人中60岁及以上的占32.43%,这一比例高出城镇8个百分点。也就是说,农村残疾人相对较高的就业率相当程度上是由老年人参与生产造成的。在农村,老年人没有明确的退休时间,只要身体允许一般不会放弃农业生产,特别是农村老年残疾人迫于生存的压力即使在身体、年龄不允许的情况下仍然坚持从事农业生产。另一方面,农村残疾人以从事农业生产为主,就业面比较单一,相比较而言,城市残疾人从事专业技术、商业服务等较高层次职业的比例要高于农村残疾人。由此来说,农村残疾人的实际就业状况要比城市差。

(四)、未工作的残疾人主要依靠家庭供养,但残疾人的家庭人均收入普遍较低。

山东省第二次残疾人抽样调查数据资料显示,有69.92%的残疾人处于未工作状态,其中将家庭其他成员供养作为其主要生活来源的占到了85.78%。可见,绝大多数未工作残疾人依靠的是家庭其他成员的供养,而残疾人家庭的收入普遍较低,这也就决定了大多数残疾人的生活状况较差。

将城镇和农村未工作残疾人的生活来源做一对比,可以发现,两者存在明显差异。如表3所示,农村未工作残疾人90%以上靠的是家庭其他成员的供养,而城镇则不到70%,低了近20个百分点;而城市中靠离退休收入与领取基本生活费的占到了24.17%,这一比例要明显高于农村。所以说,从生活来源的角度看,城镇残疾人的总体生活水平要高于农村,但这也只是相比较而言,从总体来看无论城镇还是农村的残疾人生活水平大都处在较低的层次上。

山东省第二次残疾人抽样调查数据资料还显示,残疾人的家庭人均收入普遍较低,而农村仅及城市的三分之二。山东省各地区调查户2005年人均收入为3915元,而其中有残疾人的调查户人均收入为2667元,比前者少了近三分之一。可见总体而言,残疾人的家庭人均收入要大大低于居民家庭的人均收入。

在有残疾人的调查户中,分布在城镇地区的调查户人均收入为3431元,而农村地区为2453元,两者相差接近一千元。从不同收入阶段的分布上看,如图2所示,有60.63%农村残疾人家庭户人均收入低于2000元,处在绝对贫困线之下的就占到了17.61%,超出了城镇7个百分点;城镇则以中高收入为主,残疾人家庭户人均收入超过2000元的占到了56.50%。如果说残疾人是低收入人群的主体,那么农村残疾人就是低收入群体中的最低收入者。

图 2 山东省残疾人家庭人均收入的城乡差异

总之,残疾人在教育、就业、生活来源、家庭收入等方面相对于健全人来说,明显处于劣势地位。这一方面说明了残疾人基本生活状况较差,他们多是集老弱病残于一身者,是社会最主要的弱势群体之一,其生存主要依赖于家庭。这种劣势的累积使得残疾人比健全人更难以通过自己的努力来改变自身的弱势地位。另一方面,由于中国城乡二元结构的制约,农村残疾人的基本生存状况更是令人关注。

二、残疾人的服务与需求极不对等,农村尤为突出

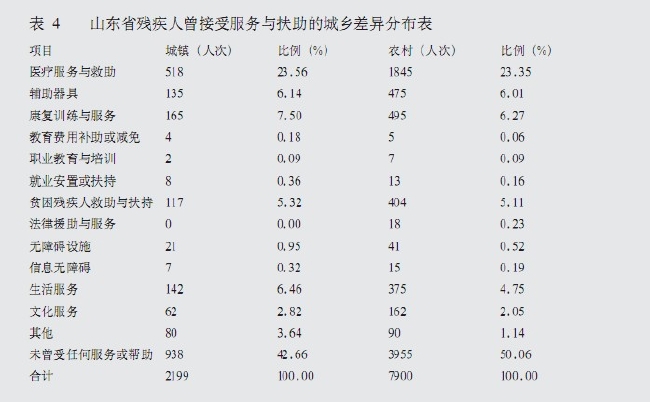

目前,从未接受服务的情况来看,山东省残疾人中48.45%的残疾人没有接受过任何服务或帮助,其中城镇残疾人中有42.66%未接受任何服务,农村为50.06%,相差近8个百分点。但残疾人的服务需求很大,需求与服务的这种不对等情况农村更甚于城市。正是由于农村残疾人较差的生活状况与服务状况导致了其较城市残疾人更为迫切的服务需求,从而在相当程度上导致了残疾人总体服务与需求的不对等。具体来说,

第一,现有服务难以满足残疾人的基本需求。

残疾人的需求包括残疾人在康复、教育、就业、生活等方面所需要的服务或扶助。山东省第二次全国残疾人抽样调查显示,残疾人需求最大的五种服务依次是:医疗服务与救助、贫困残疾人救助与扶持、辅助器具、康复训练与服务、生活服务,它们占到总需求的94.71%。但如图3所示,无论那一种服务种类需求的比例都要高于曾接受服务的比例,两者之间的平均差距达到了12.31%。其中差距最大的是贫困残疾人的救助,相差了近20个百分点,也就是说贫困残疾人中相当一部分没有接受应有的救助,可见现有的服务难以满足残疾人的需要。

图3 山东省残疾人服务与需求

第二,现有服务以低层次的简单服务为主。

从残疾人接受服务的具体项目上来看,当前对残疾人的服务主要集中在医疗服务与救助、辅助器具、康复训练与服务、贫困残疾人救助与扶持、生活服务五个方面。接受这些服务的人次占总人次的比例虽然都超过了5%,但这些服务都属于最基本层面的服务、满足的也是残疾人的基本需求。而对于较高层次的服务,如法律援助、无障碍设施、信息无障碍、职业教育与培训等,接受服务的平均比例超不过1%。这说明,当前对残疾人的服务以低层次、简单化的服务为主,这也反映了残疾人生存状况的低水平。

因我国残疾人主要分布在农村地区,残疾人服务的低层次最突出的也就表现在农村残疾人服务的低水平上。受服务设施、服务资金、制度政策等多方面的限制,当前农村残疾人的服务还只能停留在解决基本生存需求上。这就是我国当前残疾人服务中最为突出的矛盾和问题。因此,只有缩小残疾人服务的城乡差距,提高农村残疾人的服务水平,才能从整体上改善残疾人的生存状况。

三、残疾人服务存在显著的城乡差距,城乡极不平衡

(一)、服务设施条件存在极大的城乡差距。

服务设施是服务的基础条件,服务设施条件包括两部分内容,一是服务机构的覆盖范围,主要指的是社区内部是否有相关服务机构以及最近服务机构距社区的距离,二是服务机构内部设施的数量、质量与水平,包括服务器材、服务设备、人员配备等。从山东省第二次残疾人抽样调查的结果来看,服务设施建设存在着明显的城乡差距。从服务机构的拥有率及便利性上看,城镇社区中有93.67%的社区拥有卫生室,而农村则只有86.67%相差7个百分点;69.62%的城镇社区拥有文化活动室,而农村这一比率只有35.11%,仅及城镇的一半,但是距文化活动室5公里以上的农村社区比率却比城镇高20多个百分点;在特教学校的拥有率上城市是农村的3倍,而距特教学校5公里以上的农村社区的比率却比城市高27个百分点;在法律服务所的拥有率上城市社区要比农村社区高近25个百分点。由此可见,无论是服务机构的社区拥有率还是便利性上,城镇都要优于农村。

这种城乡差距不仅体现在服务机构的覆盖范围上,还体现在服务机构内部服务设施的数量、质量与服务人员的水平上。以医疗服务机构为例,2002年每千人床位数,城市为4.78而农村仅为0.8,相差近6倍 ;农村卫生室的医疗设备以听诊器、血压计、体温表等老三件为主,医疗设备落后,而城市社区的各种综合性医院、专业医院设施配备齐全;在人员配备上,2002年我国乡镇卫生院大专以上学历的卫生技术人员只有10.4%,无专业学历的高达36.4%,由于编制、待遇、环境等方面的原因,高学历的医学人才难以在农村扎根。这样的医疗条件对健全人的医疗需求都是难以满足的,更不用说是有特殊需求的残疾人。

(二)、服务项目及质量存在突出的城乡不对等。

从山东省第二次残疾人抽样调查结果来看,全省城镇残疾人中曾接受服务或帮助的占57.34%,而农村残疾人中这一比例为49.94%,相差7.4个百分点。具体而言,如表4所示,除了职业教育与培训以及法律援助与服务两项外,其他各项服务上,城镇残疾人接受服务的比例都要高于农村残疾人,可见这种城乡差距在具体项目上是具有普遍性的,城市残疾人接受服务的总体状况要好于农村。虽然从相差的具体数值来看,差别并不是很大,最多的也不超过3个百分点,但是如果考虑到农村占残疾人总体80%的实际数量以及城乡接受服务的具体内容及质量,我们会发现残疾人服务之间的城乡差距不仅仅是数量上的,更重要的是其实质上的差距。

1、贫困残疾人救助上的城乡差距。对贫困残疾人的救助分为残疾人救助与残疾人扶助两种,前者主要指最低生活保障制度及五保供养制度,以及各种临时救济、残联专项补助;后者主要指政府组织、社会组织等通过各种政策措施帮助残疾人脱贫致富,从实际情况来看,无论哪种救助形式都存在城乡差距。在最低生活保障制度上,首先从参保人数上看,据山东省第二次残疾人抽样调查数据,农村领过低保的残疾人数占农村残疾人总数的1.58%,而城市为5.81%,两者相差近3.7倍。其次在保障标准上,据民政部发布的《2008年民政事业发展统计报告》显示,2008年全国城市居民的最低生活保障平均标准为月人均205.3元,农村低保则仅有82.3元,农村只相当于城市的40%。虽然城乡生活条件存在差别,相应的低保标准存在差别也在所难免,但由于最低生活保障保的是居民的基本生活,而基本的物质生活资料价格在城乡却差别并不大,因此,农村的低保标准实际上是偏低的;从接受临时性或定期性的救济情况看,农村残疾人领过救济的占农村残疾人总数的6.56%,城市占7.27%。除了数量上的差别外,农村的救济主要是逢年过节残联等组织所提供的面粉、油等生活用品,具有临时性与低水平性。而城市的残疾人救助则与低保制度相结合日渐制度化、定期化,如有些城市的低保户可以享受每月一定量的粮油补助、廉租房的政策优惠、交通补助等。济南市正在大力进行的慈善超市建设就属于此种情况,他们所提供的救济显然更具有长期性、针对性。

2、残疾人就业扶助的城乡差距。上面提到的对残疾人的扶助主要是通过帮助残疾人就业来实现的。当前残疾人就业的形式主要有三种:集中就业,即国家和社会举办残疾人福利企业集中安排残疾人就业;按比例就业,即机关、团体、企事业组织、城乡集体经济组织按照一定比例安排残疾人就业;分散就业,即残疾人通过政府、社会组织的扶持实现联合就业或自主就业。虽然这三种就业形式在规定上不歧视任何残疾人,但在实际的执行过程中更多的是帮助城市残疾人就业,而不是农村残疾人。因为各种福利企业主大都建在城市,机关、团体、企事业组织也主要集中在城市,因此它们往往以就近原则安排城市残疾人或近郊残疾人就业,农村残疾人得以通过这两种形式就业的很少。他们更多的还是自主就业,但受生存环境的限制,这种自主就业主要的也是与农、林、牧、副、渔相关的以体力劳动为主的工作,收入水平不高。

3、残疾人康复医疗服务的城乡差距。残疾人康复服务主要包括三种形式:医疗康复、延伸康复、社区和家庭康复三种,山东省第二次残疾人抽样调查显示,需要通过这三种形式康复的残疾人的比例分别为47.62%、7.76%、44.61%。前两种康复主要依靠专业的医疗康复机构及专业人员,但是农村地区几乎没有相应的专业机构,农村的乡镇卫生院及基层卫生所也很少有能够开展残疾人康复服务的,这就在相当程度上影响了农村残疾人康复服务的获得。至于社区与家庭康复,农村残疾人受其家庭成员的知识水平及助残意识的影响很难获得相应的康复服务。因此,农村残疾人距离“人人享有康复服务”的目标还有较大差距。

4、残疾人生活服务的城乡差距。生活服务是指社区组织、志愿者等为残疾人提供的不定期的日常生活服务,生活服务的提供是以社区共同体的发育为前提的。我国传统的乡村社会是一个以血缘关系为纽带、守望相助的熟人社会共同体,在这一共同体内残疾人能够得到来自社区其他成员的照顾。但是改革开放以后,随着市场经济的侵入,这种共同体逐步解体,农村社会逐步处于一种“原子化”的状态,农村残疾人的社会支持度逐步降低,特别是随着大量青壮年农民工进城,留在农村的残疾人更难得到较好的照顾。而城市情况则有所不同,近几年我国加大了城市社区建设的力度,在一些比较好的城市社区,非盈利组织及社区志愿者能够为残疾人提供较专业的生活服务。虽然这些服务目前还难以覆盖到所用的城市社区,但相应的工作正在许多社区展开,所以从发展趋势来看,残疾人生活服务在城市社区呈逐步增强,而在农村社区呈逐步减弱的趋势。

(三)、服务资金投入具有严重的城乡不均衡。

残疾人的需求多种多样,仅第二次全国残疾人抽样调查列出的就有13项,但相比较而言,在当前情况下残疾人最主要的需求是医疗服务与贫困残疾人救助。从这两项服务的资金投入上来看,存在着较大的城乡差距。

从医疗服务上看,根据《2004年中国卫生统计年鉴》的统计结果,我国城市卫生总费用是3259.09亿元,农村是2425.54亿元,相差1.34倍。具体到人均费用上差距更大,城市为932.9元,农村为268.6元,相差3.47倍。资金投入的不平等直接导致了城乡在医疗设施、医疗水平等方面的不平等,调查数据显示山东省医疗卫生资源城市占80%,而占全省70%的农村人口仅占20%,差距之大可见一斑,这也直接导致了农村残疾人难以享受到与城市残疾人同等的医疗服务与康复服务。

从贫困残疾人救助上来看,在农村主要是通过农村五保供养制度及最低生活保障制度来实现对贫困残疾人救助的,在城市则主要通过城市最低生活保障制度。单从社会保障总支出上看,据统计1991-2005年城市人均社会保障支出占人均GDP的比重为15%,而农村只有0.18%,城市享有的人均社会保障支出是农村的90倍 ,并且这种差距是具体到每个项目的;从经费来源上看,五保经费由镇、村负担,农村最低生活保障制度资金按照省级财政补助,市、县、乡三级财政按比例分担的模式筹集,而城市低保则主要由省、市、区三级财政按比例分担。随着我国取消农业税,村集体没有了税收保障,没有村集体经济的农村几乎没有了收入,这使得许多地方的五保供养经费没有了来源,最低生活保障经费的筹集也打了折扣。而城市最低生活保障的经费由于有各级财政作保证则不会出现上述情况,由此也就导致了贫困残疾人救助在资金投入上的城乡差距。

四、树立残疾人服务的新理念,实现“四个”转变

由于我国近八成的残疾人分布在农村地区,这就决定了残疾人工作的重点应该偏向农村,而且只有提高了农村残疾人的服务水平,才能从根本上改善我国残疾人的整体服务状况。但是我国因长期的城乡二元结构的存在,致使残疾人服务存在巨大的城乡差距。现在我国的社会发展水平已经到了应该设法解决这一问题的阶段。因此,我们认为只有用一种全新的、与经济社会发展水平相一致、与残疾人服务发展相契合的服务理念取代传统的服务观念,实现残疾人服务的城乡均等化、服务内容的全面化、服务提供的专业化、服务主体的多元化,才能从根本上改变残疾人服务的整体状况。具体来说,应该实现“四个”的转变。

首先,由“重城轻乡”向城乡均等服务转变。

长期以来,受城乡二元结构体制的影响,在服务资源有限的情况下,我国的残疾人服务采取的是一种先城市后农村、重城轻乡的基本策略。这表现在服务资源绝大多数都集中在城市、财政资金优先保证城市残疾人服务、政策制度优先向城市倾斜等。而占绝大多数的农村残疾人,主要依靠家庭或亲属提供支持。这种残疾人服务政策导向直接导致了我国残疾人服务的城乡差距。因此,要想改善残疾人服务的整体状况,就必须首先改变残疾人服务的城乡不均等问题。在国家政策上,应该从整个残疾人的角度统筹残疾人服务事业的发展,而不能仅仅顾及到城市残疾人;在服务资源分配上,要按照城乡均等的原则逐步向农村倾斜,改变大多数服务资源由城市独占的不平等局面;在服务项目建设上,要实现残疾人服务的城乡平等,保证城乡残疾人服务都能享有同等的服务保障。只有保证基本的“底线公平”,逐步改变残疾人服务的城乡不平等,人人享有基本服务,才能真正践行“平等、参与、共享”的新残疾人观,才能从根本上改善我国残疾人服务的整体状况。

其次,由简单服务向全面服务转变。

从服务内容上来看,我国以往的残疾人服务更多的是救济为主的“生存型”服务。多数残疾人接受的仅是扶贫、医疗康复服务与救助等维持残疾人生存的最基本服务。特别是农村地区,服务内容单一、服务项目少,这都严重限制了残疾人的发展。但随着我国经济社会发展水平的提高,我们应当为残疾人提供全面的、普惠福利型的服务。满足残疾人更高层次的需求能够充分提高残疾人的自身能力,会更有利于其维持基本的生活。因此,在服务理念上应当实现残疾人服务由简单化服务向全面服务转变,既要满足残疾人基本层面的需求又要保障残疾人发展层面的需求,为残疾人生活提供一切便利。实现残疾人服务的全面化既是残疾人自身发展的要求,也是社会文明发展水平提高的体现。

第三,由服务低层次向服务专业化转变。

从残疾人服务的层次与水平来说,对残疾人的许多服务不是由专业机构提供的,而是分别由不同的社会部门附带提供的。例如残疾儿童更多的是通过学费减免进入普通学校学习,而很少接受专门的特殊教育;残疾人的康复医疗更多的是由常规医疗机构提供的常规服务,而非专门的康复服务等。这种服务方式最大的问题是服务的非专业化,残疾人难以享受专业性的服务,从而直接导致了残疾人服务的低水平与低层次。因此,要改变这种状况,必须尽快提高残疾人服务的专业化。首先要大力加强专业的残疾人服务机构建设以及专业服务人员的培养,大力发展残疾人服务业,这是残疾人服务专业化的基础;其次在服务体系上要实现政府管理、NGO服务、第三部门质量监督三方的有效结合,构建专业化的残疾人服务体系;在服务模式上可以采取由专业介入的社区化服务模式。在我国当前专业化服务尚不发达的情况下,以社区服务为依托实现介入式的专业化是提高残疾人服务专业化水平的可行模式。

最后,由单一服务主体向多元服务主体转变。

以往我国的残疾人服务采取的是以家庭照顾为主、政府救济为辅的模式。这意味着,尤其在农村,残疾人的服务主体主要是家庭,而国家和社区只扮演配角。国家和社会没有担负起更多的服务责任,然而事实证明残疾人家庭的支持是非常有限的。我们应认识到,残疾服务更多的是一个社会问题而非个人问题,因此国家与社会在残疾人服务上负有不可退避的责任。因此,随着社会的发展,在残疾人服务上应强化政府的主导作用以及社会力量的全面参与,实现国家、社会、家庭的相互配合、责任共担。目前正在进行的“两个体系”建设是残疾人服务主体多元化的有益探索。两个体系建设突出了“积极福利”的核心理念,以分阶段的福利化与分阶段的专业化为基本模式。最重要的是,它强调了政府和各种社会组织力量在残疾人服务上的作用,这将会极大地推动残疾人服务中多元主体参与的快速发展。

总之,我国已进入了社会发展的新阶段,因此我们的残疾人服务理念也要有相应的新转变。只有突破传统的服务观念的束缚,树立全新的残疾人服务理念,才能从根本上缩小残疾人服务的城乡差距,提高残疾人服务的整体水平。

--(本文摘自《残疾人社会保障与服务国际论坛暨第三届中国残疾人事业发展论坛论文集》)

扫一扫,关注广东残联微信