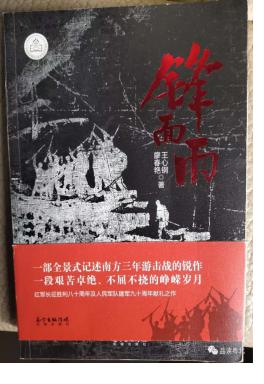

《锋面雨》由作家王心钢、廖春艳共同创作,讲的是长征后南方的革命故事。有关红军长征的书很多,但多是记录二万五千里长征过程的,对于长征中留下的人却关注较少。在强大的“清剿”力量面前,这些“留下的人”是不容易的,他们不仅要艰难地活下去,还要找到活下去的理由。

评论家温阜敏表示,当他看到这部历史与艺术交融而成的作品后,感触颇多。作者善于把握天时地利人和条件,乘时代呼唤红色文学的东风,选择以本土为主的红色题材填补空白,让读者了解革命的初心与践行。同时,作品还整合了一系列的历史文献、回忆录、传记等,梳理了三年南方游击战争的历史脉络,描绘出了一幅完整的南方革命的基因图。

今天,让我们来品读《锋面雨》第七章:反击。

1

4月的雨说来就来,刚刚还是晴日好天气,眨眼间天气就黑沉了下来,下午两点多房间里竟然漆黑一团,作战参谋连忙把灯拉亮。而室外狂风骤起,飞沙走石,把窗户吹得哐当哐当直响,士兵们们赶快起来,把四墙的窗户关好。

窗关好后,外面的动静声小了些,但屋内的空气也沉闷许多。作战参谋例行地向余汉谋报告着中央主力红军的动态和战况:“据最新战报,赤匪主力已一路西窜,在贵州停留后,沿黔滇交界处继续前行,强渡大渡河后,进入川西无人地带,具体目的地不明,估计要和张国焘的红四方面军会合。”

余汉谋“哼”了一声说:“那里又是雪山草地又是大江大河的,有他们受的,看来他们要打回江西的可能性几乎为零了,这回粤境总算安全了。”

“这个自然。南京最高当局已下令对留在南方八省的‘土共’残部进行彻底清剿,我军的任务就是在4月下旬开始对赣粤边区进行大规模的全面清剿,我拟了一个清剿计划。”作战参谋从文件夹拿出一份绝密的作战计划。

“你简单说一下各部的兵力部署吧。”余汉谋靠在椅子上,摸了摸圆滚滚的肚皮,半闭着眼睛说道。

“好的。这次清剿我方调集了包括粤军第一军的3个师,江西保安司令部的2个团以及赣粤边各县众多的民团、铲共义勇队、自卫队等五花八门的地方武装,共计四至五万兵力。”作战参谋指着墙上挂着的一张五万分之一的地图说,“具体兵力部署如下:粤军第一师师部驻南雄,兵力分布于南雄、仁化、始兴、曲江一带,以南雄为重点;粤军第二师师部驻信丰,兵力分布于信丰、龙南、全南、定南,以信丰为重点,粤军第三师师部驻大庾,兵力分布于大庾、南康、崇义、上犹,以大庾、南康为重点,粤军第一军军部驻大庾县城,配有一个警备团;另外,江西保安第十一团,团部驻南康龙回圩,所属9个中队分布在南康、赣县、大庾、上犹、崇义等县;江西保安十二团,团部驻信丰,其下属9个中队,分布在信丰、龙南、全南、定南等县。”

“土共那边还剩多少人?”余汉谋坐直身子,插问。

“估计不多,大约一千几百人左右,具体数字不详。不过他们已分成好几股,藏匿在油山、北山、南山等大山中,不大好找。”作战参谋看了下半闭着眼睛的余汉谋,继续道,“我对赣粤边区布设了三道封锁线。第一道封锁线设在信丰至赣县的桃江,大庾至南康的章江,南雄至始兴的浈江,沿江设防,派兵把守大小渡口和能涉水过江的河段,控制船只,以堵截土共的渡江部队和零散归队人员。第二道封锁线设在南康——大庾——南雄——曲江,南康——信丰——龙南,信丰——南雄等几条公路沿线,设点驻兵把守,大小圩镇均有驻军,并沿公路巡逻,检查车辆行人。第三道封锁线设在油山、梅山、北山、南山、雌山、莲花窝等大山周边的圩镇、进山口和内山较大的村庄,用‘填空格’的战术,设立几十个据点,派兵驻守。对于进出行人,人人盘问,个个搜身,严加控制。待各部完成兵力部署和封锁包围之后,就组织军事清剿,他们一个都别想逃。”

作战参谋左手握拳,做出很有把握之态。

“我看呢,除了军事清剿,还要经济封锁,强化保甲制度,实施‘剿抚兼施’,一粒盐一粒米也不能落到这些土共手里。这一次清剿,不把共匪打死,也要把他们烧死,烧不死的就让他们饿死、困死。”余汉谋觉得用数十倍兵力对付几个土共简直有点用大炮打蚊子得不偿失,不过他也知道“匪患”一日不除,就一日难安。他呷了一口茶后强调:“训令各部,这次进攻的重点是油山和信康赣游击区。你马上给我约几个记者来,我要开一个新闻发布会。”

“新闻发布会?”作战参谋很是疑惑,不知余汉谋葫芦里卖的是什么药。

“没错,我要向报界宣布:为谋消灭赣南残匪起见,现决定实行大包围会剿,三个月内扑灭赤匪。这样一来既可提高我军的士气,又对猖獗的土共起到震慑作用。”余汉谋底气十足地说道。

“是,我就去安排。”作战参谋敬了一个礼,正欲转身离去,后想起一事,忙说,“军座,监狱方面请示,对共党要犯刘伯坚、梁柏台等如何处置。”

“对执迷不悟者就地枪决。”余汉谋把声音提高,凶相毕露,难怪人们叫他“笑面虎”。

室外,狂风大作,暴雨倾盆,雨点把窗户打得“沙沙”作响,似要把这房子摧垮。

2

当初,项英并没设想把中央分局机关设在粤赣边的油山地区,按原来的设想是向闽西突围的,只是突围失败,才根据陈毅的提议,最终选择了油山。陈毅对这一带很熟悉,早年随红四军行动时,就到过这里。

这一带确实是打游击的好地方,它处于赣粤交界“三不管”地带,脚踏十余县,方圆几千里,巍峨的大庾岭及其山系帽子峰(北山)、梅山、油山、南山遍布境内,连绵起伏,千坑万壑。漫山密生松、柏、槲、桦、杨和连片的竹林、缠绕的藤萝,遮天盖地,形成了一望无际的林海。人一旦进入其中,就像一片叶子掉入林中,很难找出来。而且这里回旋余地大,有足够的空间与敌人周旋。南方的山林不同于北方,一年四季常绿,野山野果野物满山都是,最困难的时候可以靠山吃山,一时半会饿不着。

当然,油山的环境也是异常的艰苦和危险。海拔较高,气候复杂,雨水充沛,昼夜温差大,即使是夏天,晚上都要盖被子。部队刚到油山时,还能住村子,可随着敌人围剿的力度加大,游击队员再也不敢到村子里过夜,只能上山搭棚子;后来怕暴露行踪,连棚子也不敢随便搭,只好“天当房,地当床,野菜野果当干粮”。

部队行军是经常的事,有时一天要换几个地方,行军时经常会碰到莫名的大雨,淋得一个个像落汤鸡。开始时,还设法买伞买竹笠,后来干脆买雨布,雨大时连在一起,三四个人可在下面休息。最糟的是,部队缺医缺药,伤病员得不到及时治疗,只能眼白白看着他痛苦地呻吟,最后含悲离去……

李乐天能文能武,说话风趣,烟不离口。他见项英爱吸纸烟又因敌人封锁买不到,便介绍他抽当地黄烟,说:“南雄黄烟又香又浓天下闻名,你要抽多少有多少。”说着,亲自切烟丝,并送项英一个竹制的老烟斗。

项英一吸,果然不错。

打游击始终有个适应过程。一走进帽子峰这片深山老林,不少人很不习惯。尤其是中央大机关的人,消息灵通、生活热闹惯了的,更觉枯燥乏味。于是,牢骚怪话渐多。项英素来不拘言笑,组织纪律观念很强。他对陈毅说:“我听到那些满腹牢骚就生气,这其实是不信任党的歪风邪气,我主张开会批判,统一思想。”

“老周,我不赞成动不动就开批判会。独坐空山,讲讲怪话也是消遣嘛。”陈毅生性乐观,对人对事都较为包容。他缓和了语气说,“当然我不是放任大家讲怪话,而是主张用生动活泼的思想工作来引导、提高大家的认识。我看啊,我们应多和大家聊天,给大家讲讲形势,讲讲进山搭棚子住的必要性和优越性,讲讲我、蒋、日斗争的发展和光明的前途。但不能枯燥地说教。我们可以结合《春秋》、《左传》、《三国演义》等中国历史来开讲,把革命的复杂性、残酷性和长期性讲明白,防止犯犯‘左’的或‘右’错误。”

“我手里有一本《列宁主义》,还是从中央苏区带出来的,可以组织大家一起学习,总不能整天睡觉、发牢骚,对稳定军心不利。”项英被陈毅一番劝说,也开始冷静下来,“老刘啊,长岭会议后,部队各自为战,但会议决议决不是这样就会顺利贯彻的,尤其是现在处于革命低潮时期,更需要我们深入下去检查指导。我想,我们总呆在这里不是办法,特委领导人应分头到各地指导,了解他们的动态。”

“我也是这样想的。一些队伍说是打游击,还是带着大队人马四处转,很容易被敌人发现、跟踪。老周,你是总指挥,坐镇大本营,我和乐天、尚奎、阿丕等,分别到油山、南山等地走一趟,调研也好,指导也好,一定要把长岭会议精神传达好。”

“敌人的‘清剿’已经开始。粤军和保安团以营、连为单位组成‘清剿’队,每天进山‘抄剿’,到处穿插,开枪恐吓,寻找目标,一旦发现目标,便四面包围,协同作战。找不到目标,就放火烧山,欲使游击队无处藏身。敌人想方设法欲寻找红军游击队决战,妄图乘我们立足之初,就一举消灭我们。”项英关心道,“老刘,你的腿脚不便,还是你守家吧。”

“这怎么行?你是元帅,我是先锋官,哪有先锋守家的?我的腿没事,能撑得住。”陈毅摸了摸右腿,其实他的伤并没好,还灌着脓,走路仍得拄拐。

“我想了一下,敌人来势凶猛,我们则应避敌锋芒,避免与敌决战。红军游击队应跳出敌军的重点‘清剿’圈,转移到外围,选择有利时机,打击敌军。留在游击区内的游击小分队则化整为零,多则十几人少则三五人,分散活动。”项英沉稳地分析道,“一般情况下,国民党军多是白天进山搜剿,傍晚返回据点宿营。我们就倒过来,白天隐蔽夜间活动。敌军大部队进山搜剿,我们就跟他‘捉迷藏’,他抄搜这山我们就转移到那山,使敌军找不到目标。小股敌军进山搜剿,我们就跟他打‘麻雀战’,选择有利地形,打伏击,截尾子,给敌军骚扰和杀伤后,立即撤出战斗,转移他处。”

“你这个‘捉迷藏’‘麻雀战’的主意好,除了这个,我们还得造些声势。晚间,游击队潜入敌军据点周围,砍电话线,张贴标语,散发传单,署名红军游击队第×支队第×大队,朝敌军碉堡放几枪,立刻撤回。”陈毅补充说,“敌人不让我们好过,我们也要搞得敌人不得安宁。”

项英来回踱了几步,又想到一点。“为便于在赤白交界地区和白区开展群众工作,我们应借鉴在上海白区做地下工作的经验,要求每个干部要做到‘群众化’和‘职业化’,即要求大家学会一门手艺,以做手艺为名,深入各地进行串连活动。”他曾在武汉、上海搞过地下工作,这方面颇有心得。

“老周,这个提法好。交通员赖文泰是个铁匠出身,经常挑着担子走屋场,串圩镇,通过为群众补锅补盆来进行工作。”陈毅说,“可惜我说话四川口音重,一开口就露陷,不然我也去当个教书先生。”

“不是人人都能学会一门手艺的。至于游击战士中不会做手艺的,就脱下军装,穿上便衣,打赤脚,和村民一起劳动,帮助莳田、割禾。这样,也可以和群众打成一片,交朋友,结同庚,扩大革命影响。我们还可以派一些同志到西华山、漂塘等处的钨矿去挖矿砂,在矿工中进行宣传组织工作。”

“好,我去把乐天、尚奎等叫来,开个班子会,大家再认真议一议。”陈毅见项英脸上有了笑容,建议说。

第二天,陈毅带着宋生发、潘聋牯两个人上路了,他首先在油山深处的一个小山村找到了中共南雄县委。

陈毅到达这里的第二天清晨,天还没亮就听到村子里到处是“嗷嗷”的猪叫声,看来是正在杀猪。陈毅皱眉问前来迎接的南雄县委书记罗世珍:“你们从哪里弄来的猪哟?”

“下山打土豪得来的。”罗世珍笑哈哈地说,“听说您要来,我还叫人设法进城弄了点海鲜。”

陈毅严肃地说:“同志哥,老周同志一直批评你们吃喝风严重,怎么总改不了啊?发扬艰苦奋斗作风,一直是我党我军的优秀传统。当年在中央苏区,毛主席连一个小烟头舍不得丢,朱老总还吃开水泡饭呢。”

罗世珍说:“我也是这样教育大家的。可是有的人却说,我们都是把脑袋别在裤腰袋的人了,不吃点喝点人生还有什么意义?还有的人对群众送来的腌鱼、腌肉、腌菜不愿吃,想吃新鲜的。”

“净是一派胡言,难道我们为革命流血牺牲是为了好吃好喝吗?这是所谓的绿林好汉意识在作怪,搞什么大秤分金大碗喝酒大口吃肉。此风不刹不行。”

陈毅一顿好说,罗世珍脸上有些挂不住,脸红一阵白一阵的。

为缓和气氛,陈毅拣起一根腌菜说:“我看,你们这里生活真不错呀!我们在中央革命根据地,敌人封锁,连盐也吃不上。”说着,就香喷喷地吃起来。

“我们一定改,一定改。”罗世珍连连点头,也拿起一根腌菜咬起来。

这时,一个交通员走进来,对罗世珍汇报说:“我们委托大塘圩缝纫店胡老板做的一百套单衣,胡老板已做好并送来了。”

罗世珍说:“天气热了,大家正要换单衣,做得真及时。你告诉胡老板,说我没空见他,谢谢了。”

“好的。”交通员转身要走。

“慢着,给了钱没有?”陈毅问。

交通员说:“财佬的钱,我们用了就算了。他一个资本家,也不缺这200块银洋。”

陈毅听了顿时严肃地说:“同志,这可不光是钱的问题,是党的工商业政策。我们是靠政策得人心的,在百姓中的信誉,是我们的命根子!”说着,他从身上取出200块银洋替给交通员:“你赶快给胡老板送去。”

交通员看了罗世珍一眼,不敢接。罗世珍说:“快送去吧,你就告诉胡老板,我们共产党游击队是讲信誉,不会让他吃亏的。”

3

就在陈毅前往南雄县委时,李乐天则代表特委为新组建的“三南”游击队送行。

李乐天开门见山说:“根据长岭会议精神,特委决定组织一支三十多人的游击队到赣南的龙南、全南、定南三县开辟新的游击区,三南是个白区,群众基础差,我曾经在那里打过游击,深知当地情况复杂,因此特地将一些老弱伤残的人员留下,另从机关抽调了十几名骨干充实进来,任命黄成则为队长、张日清为政委。还配给全队三挺花机关机、十多支驳壳枪,其他人配长枪,每支枪有三十多发子弹。我看你们的人数虽不多,但战斗力还是比较强的,除了队领导外,还可组成三个战斗班,这样更为精干机动。”

李乐天不愧是游击司令,对部队的组建十分在行。他顿了一下,问队长黄成则:“怎么样,有信心吗?”

黄成则是红军营长出身,回答很干脆:“请李司令员放心,困难再大,我们也要向三南挺进,也要想方设法在那里站住脚、扎下根,把特委交给的任务担当起来。”

李乐天又回头问政委张日清:“你呢?”

张日清原本是福建长汀县一个做纸的学徒,参加红军后原在红军学校工作,有一定的思想水平。“我想,只要斗争的方针明确,领导得力,大家团结一致,善于发动群众,依靠群众,经过努力,困难总是可以克服的。”

李乐天一听乐了,大声说:“好!你们有信心,我对你们也充满信心,希望你们两人一定要搞好团结,认真领会长岭会议关于分兵决策的战略意图,做好最坏的思想准备,带领队伍,不论遇到什么样的艰难险阻,都要把斗争坚持下去,把革命的火种保存下来。有什么要求,现在可以说。”

“我对那边不熟悉。”黄成则比划着,“希望特委能给一张三南的地图。哪怕是一张简略图也行。”

李乐天摇摇头:“真对不起,不但没有地图,钱也不能多给。困难全靠你们自己解决。另外还给一个任务:到三南站住脚后,你们从打土豪筹来的款子中,还要每月上缴100块现洋,给特委作活动经费。”

张日清理解特委的困难,说:“明天部队出发前,司令员就给大家作个动员讲话,鼓鼓劲吧。”

“这个可以有。”李乐天笑呵呵地说。

第二天晚饭后,部队整装待发。西天布满鱼鳞片似的晚霞,映红了队员们的脸膛。

李乐天站在高台上动员道:“同志们,战友们,我代表老周、老刘两位领导同志为大家送行。两位领导要我转达大家,你们的任务不是去三南堂堂正正地打仗,不是去攻城夺池、建立苏维埃政权,不是去扩大红军,而是要借助山区的有利地形,宣传和发动群众,开辟游击活动区,配合油山坚持长期的斗争。大家有信心没有?”

“有。”队员们异口同声回答。

“好。”李乐天深情地看了众人一眼,鼓励说,“你们38个人,就是38颗革命的种子,相信大家不会辜负党的期望,到三南站住脚,扎下根,完成特委交给的任务。我在这里预祝同志们胜利,等待你们的好消息!”

夜幕降临后,这支小分队上路了,踏着淡淡的月影,向三南挺进。

然而,他们没想到的,三南是个白区,没群众基础,情况比想象的复杂多了,到这里转悠了两个多月来,大都在夜间行动,连个群众的影子都没见到,根本无法了解当地情况,眼看着身上的粮食吃完了,也不敢贸然下山到圩里村里去采购。

张日清和黄成则队长商量,决定派一个侦察班利用夜色进山下河田口村摸摸情况。谁知他们刚接近村口,村东头便响起报警枪声。紧接着,周边小村子也“辟哩叭啦”地响起枪来,随即是“鸣呜”的牛角号声和“哐哐”锣鼓声。

朦胧中,村民手执火铳、梭标、大刀追赶上来,口里还喊着“土匪来了”、“打土匪哟”。张日清赶快叫大家撤退。

既然进不得村,小分队只好继续往西走,在深山老林中寻找落脚点。

这天,侦察班长报告:“半山上发现一个种香菇的草棚子,里面有几个种菇的村民。”

张日清吩咐:“不要莽撞行事,更不要急着去接近群众,先派队员把下山路口封锁起来,等天黑下来再说。”

天完全黑后,香菇棚的老表突然见五六个身背枪支的人进来,吓得拔腿就跑。

“老乡不要跑,请进棚子里去!”张日清连忙把他们拉住,笑着解释说,“老表,不要怕,我们不是土匪,我们是红军,是穷人的军队。”

可是任凭张日清如何解释,几位老表根本不吱声,眼睛直蹬瞪地盯着端枪的队员,充满恐惧。

张日清叫队员们把枪放下,充满歉意说:“老表,对不起,让你们受惊了,我们也是没法子,村子里的老表听信了坏人的话,把我们当土匪,我们是共产党领导的红军游击队,是穷人的队伍,难道你们就没听说过于都、兴国那边穷人闹翻身的传闻吗?我们就是从那边过来的红军。”

一个壮实的小伙子盯着黄成则,不大相信地问:“你们敢打豪门吗?”

“只要他欺负穷人,穷人都恨他,再大也敢打!”黄成则给了小伙子十分肯定的回答。

张日清招呼老表坐下,自己也跟着坐下,说:“老表,我们进来只是讨碗热水喝,行吗?”说着,从口缸里倒出几棵煮熟煮黄的野菜,从衣袋里掏出几粒野果,大口吃起来。

“你们断粮了吧?”一位年长的老表见状说,“地里有的是萝卜青菜,你们随便弄点吃,也总比这野菜好下肚啊!”

“我们是有纪律的,没有得到主人家的同意,是不能随便乱动的。”张日清喝了一口热水回答。

其他战士也就地坐下,吃着自带的野菜野果。一个个吃得狼吞虎咽的。

“他们真的不是土匪,而是好人啊。”壮实的小伙子被感动了,低下头从床底下拉出一个米袋,推到张日清面前,“这里有半袋大米,你们先弄点吃吧。”

半布袋白花花大米对于已经断粮几天的红军战士来说,比什么都珍贵。但张日清摆着手说:“老表,谢谢你。如果这米卖给我,我们就吃,否则不能白吃。”说着,示意司务长掏钱。

“行了,先填饱肚子再说。”年长的推托着司务长手中的钱,顺脚踢了壮实的小伙子一脚,“还傻站着干什么?赶快生火做饭啊。”

“还是我来吧,好久没有做有米之炊了。”司务长硬把钱塞进老表手里。

灶里的火烧起来了,张日清心中流过一股暖流,在三南辗转了两个多月,总算寻到了一个落脚点,可以和群众坐下来吃口热饭了。

吃过饭后,队员和老表彼此熟悉起来,说话也便随和些。这才知道,他们所处之地在青龙山主峰下,这里山清水秀,物产丰富,尤其盛产桃子、李子和油茶,每年三四月份的时候粉红的桃花雪白的李花和红白相间的茶花满山遍野竞相开放,俨然一个世外桃源,可就在如此美丽的山村里,却也藏着不少土豪山霸,让百姓叫苦不已。

张日清问:“村子里那个土豪劣绅最坏?”

“最坏的要数船寨村的黄家兄弟。”年少的老表话多,“大的叫黄运镇,小的叫黄运伯,家里占有良田2000多亩、茶林上千亩,大部分租给穷人耕种。黄家兄弟平时作恶多端,大哥当保长,与保安团勾结,成天欺压百姓。小的中学毕业后,整日游手好闲,与一帮狐群狗党到处为非作歹,群众对他们兄弟二人是既怕又恨。”

“好,就拿黄家兄弟开刀。”张日清与黄成则商量后,决定派侦察班化装去船寨察看地形,了解黄家兄弟的行踪。

侦察班很快回来报告,这船寨原是一个自然村,为防土匪抢劫,村民们用土墙把所有的房舍围了起来,形成一个大土围子,像一只木船搁在一个小山包上,船寨之名由此得来。

张日清问:“土围子好打吗?”

“不大好打。”侦察员说,“那围墙有5尺来厚、l丈多高,四角筑有炮楼,前后开有3个小门,设专人守卫。白天,人在炮楼里可眺望很远;黑夜,双层厚木门一关,谁也休想进得去。黄家兄弟就住在土围子里,自认为万无一失。”

“就算它是龙潭虎穴,我们也要去闯一闯。”黄成则下令说,“今晚我们就行动,打他个措手不及。”

当晚,小分队悄悄下山,秘密运动到船寨背后的山林里,趁天没亮,短枪班摸到土围子一个侧门边潜伏下来,待机而入。

半个时辰后,公鸡破晓,此起彼伏。天色开始发白,村里有人走动的声音。短枪队长示意队员做好准备。

“吱”的一声,围门朝里开了,一个精瘦的守门寨丁钻了出来,站在门口伸了个懒腰。短枪队长一把上前,左手抓住他的胸口,右手用枪顶住他的腰间,厉声喝道:“不准动!”

寨丁被这突如其来的一击吓得直打哆嗦,连粗气也不敢出,只是捣蒜似地点着头。

“黄运镇兄弟住在哪里?说老实话,不然饶不了你。”队长沉声问。

寨丁抖动着手指着西南边两间瓦房说:“左边是老大,右边是老二。”

队长把手一挥。队员们兵分两路向那二间瓦房扑去,分别将黄家两兄弟从被窝子拽出来,拉到室外。房里传来女人孩子的哭声。

听到哭声,守寨的寨丁端着枪围了上来。大哥黄运镇见过世面,以为是土匪下山找他们敲竹杠,便大声叫起来:“谁也不要开枪,各位好汉有事好商量!”

张日清、黄则成在后山脚见破寨得手,立即带十多个人进围,一个个缴了寨丁的枪。

这时,整个围子里的人都醒了,不少男女老少听到喊声纷纷出门来看,神情紧张,不知道发生了什么事。

张日清站在一个石磨上面,放开嗓子喊:“老表们,大家不要怕,我们不是土匪打抢来了,我们是共产党领导下的红军游击队,是来打豪门、杀恶霸,为民除害的。”

“红军爷爷饶命。”黄家兄弟一听说是红军游击队,腿一软,双膝脆地,苦苦求饶。

张日清没有理睬他们,继续说:“老表们,我们马上就要镇压这两个坏蛋。从今往后,你们哪家欠他的钱、短他的粮,就一笔勾销了,哪个有胆量向你们讨债,我们查出来就砍他的脑壳。”

短枪队长见黄成则一示意,“啪啪”连开两枪,黄运镇、黄运伯两兄弟顿时倒在血泊里。

一个队员拿出事先准备好的布告贴在墙上,上面以“三南游击队”的名义在墙上宣布两人的罪状。其他队员打开黄家的粮仓接济群众,将没收的浮财分给群众。张日清趁机宣传红军游击队的政策。

十里八乡顿时传开了:“山那边的红军回来了。他们是穷人的队伍。”

扫一扫,关注广东残联微信