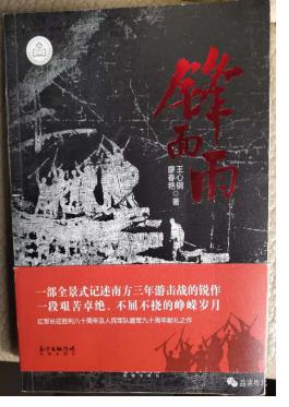

《锋面雨》由作家王心钢、廖春艳共同创作,讲的是长征后南方的革命故事。有关红军长征的书很多,但多是记录二万五千里长征过程的,对于长征中留下的人却关注较少。在强大的“清剿”力量面前,这些“留下的人”是不容易的,他们不仅要艰难地活下去,还要找到活下去的理由。

评论家温阜敏表示,当他看到这部历史与艺术交融而成的作品后,感触颇多。作者善于把握天时地利人和条件,乘时代呼唤红色文学的东风,选择以本土为主的红色题材填补空白,让读者了解革命的初心与践行。同时,作品还整合了一系列的历史文献、回忆录、传记等,梳理了三年南方游击战争的历史脉络,描绘出了一幅完整的南方革命的基因图。

今天,让我们来品读《锋面雨》第十一章:扎根。

1

10月,正是晚稻收获时,田里一片金黄。农民们起早贪黑,赶着把这一年的收成颗粒归仓。在梅山长坑的田垄里,彭妹子夫妇也不例外,虽然夕阳西下,两人仍埋头割禾,头上身上手上到处是汗,也顾不得擦一下。

不知道什么时候,田埂上走来三个陌生人,他们自带镰刀,下田帮忙割禾,边割边笑着聊今年的收成,不等彭妹子夫妇提问,他们倒反问道:“老表、表嫂,你们猜猜我们是什么人?”

“不晓得。”彭妹子看他们态度和蔼不像个坏人,但穿着打扮又不像本地庄稼人,心里想着他们为什么要来帮忙割禾呢?

领头一个带着外乡口音的人开门见山说:“你们听说过红军游击队吗?我们就是。但你们不要怕,我们是穷人的队伍,不打人,不骂人,更不杀人,只会帮助你们这样的穷苦人。”

彭妹子听说过“铲共团”到处抓“赤匪”,把“赤匪”描绘得像鬼一样凶,还要什么“共产共妻”呢?没想到这些人看起来挺斯文的,哪有土匪的样子?

外乡人旁边站着的是一个本地人,会讲江西客家话。他问道:“你们耕的田是自己的,还是地主的?”

“不是自己的,也不是地主的,是有钱佬的。”彭妹子快言快语回答道。

三个陌生人相视一笑,外乡人解释道:“地主就是有钱佬,有钱佬就是地主,想想看,他们不劳动不干活却能吃好的穿好的,全是靠穷苦人养活啊!”

“我们天生穷命有什么办法啊?”彭妹子她老公咕噜了一句。

“不是这样的,陈胜说得好:‘王侯将相,宁有种乎’?谁也不是天生受穷的命。”外乡人说话文绉绉的。

“陈胜是谁?干嘛的?我们不认识。”彭妹子摇摇头,并没有停下手里的活,镰刀在她手中上下翻飞,快速地舞动着。一看就是个做农活的能手。

“老刘的意思是我们穷苦人只要团结起来,跟土豪劣绅作斗争,就会有自己的土地,就会过上幸福的生活。”本地人解释道。

“我们也能有自己的土地?那不得要把天翻过来才行?哈哈哈。”彭妹子性格爽朗,说着就笑了起来。

“没错,我们就是要翻天,让穷苦人民都能当家做主。不再受地主的剥削和压榨。”外乡人边割禾边耐心地给他们讲穷人为何会贫穷的道理,让彭妹子夫妇听了心里比秋阳还暖和,憧憬着将来那种没有人压迫人的社会。

这三个人不是别人,正是“外乡人”陈毅、“本地人”杨尚奎及陈毅的警卫员聋牯。

上个月,特委班子成员分散到各地后,陈毅负责联系杨尚奎、陈丕显两个点。他让项英坐镇指挥,自己带着聋牯、宋生发两名警卫,首先来到杨尚奎所在的梅山。

杨尚奎告诉陈毅:“梅山属于大庾县,包括黄坑、长坑、嫦娥嶂、安背坑、斋坑等好几条山坑,每条山坑都住着三五户人家。我是江西人,会讲客家话,到梅山后就化名老穆,背一把篾刀,走家串户帮人编篾器,以此为掩护深入各地做群众工作。”

“没想到你还有这一手?”陈毅笑嘻嘻说。

杨尚奎打趣道:“牛皮不是吹的,我可是家传手艺,工夫过硬,不仅箩筐、竹篮、鸡笼样样能编,而且编出来的东西精致耐用,村民都喜欢请我这位老穆师傅呢。”

“这个本事好,不仅得到群众认同,还能找碗饭吃。你要以此为契机,在贫苦百姓中把党组织建立起来。”陈毅指示说。

“这个我正在做。通过这段时间的交往了解,我选择贫苦农民黄赞龙作为首个发展对象。这黄赞龙家住梅山黄坑,为人沉稳诚实,机警灵活,他是七月十五日鬼节出生的,用当地人的话说,‘鬼节’出生即是‘鬼精’。”

“对,我们就要利用当地人才好扎下根来。我看彭妹子这客家女子也不错,泼辣大方,你好好考察一番,可发展为地下交通员。有时叫农家妇女当交通员,更不容易引起敌人注意。”

“我想在村里发展一批新党员后,就尽快在梅山黄坑成立第一个党支部。我想好了,就叫黄赞龙当这个支部书记。他会做点小生意,将来还可在大庾县城开一家糖铺,作为秘密联络站。这样,在城里也有我们的耳目。”

“这个想法好,自从与中央失去联系后就一直没有中央的消息。我想中央会派人与我们联系的,这个联络站要尽快建立起来。”陈毅肯定地说,“老杨,没想到,你到梅山不到一个月就打开了局面。我回去后,一定要好好向老周汇报。听说阿丕那边也干得不错,我想过去看看。”

“阿丕在彭坑、黄种一带开辟工作,离这里不远。吃过晚饭后,我派人送你,走夜路安全些。”杨尚奎回答道。

2

当晚夜色不错,有半轮明月照着,陈毅和聋牯、宋生发三人身着蓝衣裳,头戴黑头巾,打扮成当地人。他们在交通员带领下,避开大路,穿过山崖小涧,紧赶慢赶,在天亮前来到大庾县池江乡小汾村的彭坑。

陈丕显还在一个茅草搭的棚子里睡觉,见陈毅突然来到又惊又喜,连忙爬起来,叫人通知老乡,张罗早饭。

彭坑在油山西北方向。此时天已大亮,透过散去的云雾北望,可看到山下的平原。秋季的平原稻浪翻腾,曲折的漳水时隐时现地从大庾流来,穿过一块块金色稻田,蜿蜒向赣州方向流去。

陈毅由衷地赞美道:“这里的景色真美!”

“老刘,作首诗怎么样?”阿丕不作诗,却爱读诗,以前是读蔡会文的诗,后来到了陈毅身边,则读陈毅的诗。蔡的诗文雅些,有些不好懂,而陈的诗直白易懂,看一遍就能背。

“你这个小鬼,竟然还有作诗的雅兴?说说看在这赤白交界地区,工作开展得怎么样?”陈毅收回看风景的目光。

“这里情况较为复杂。由于敌人的封锁和欺骗宣传,加上过去我当地党组织执行政策时出现偏差,山里山外至今还存在着对立情绪。山里原属于赤区,人外出十分麻烦,一路受到严格的盘查;山外属于白区,他们的人进坑,没有保人也不敢轻意进来,害怕被当作探子杀了。山下那条山沟叫彭坑,虽然住着几户人家,但粤军驻扎在(土弓)里,离此较近,敌军官只要心血来潮,口哨一吹,他们一个跑步就可以到山沟来搜个遍。在这种情况下,我们活动较为不便,物资补给尤为困难,要立足发展,并不容易。”

“既然如此,你们在工作中就要努力做到细致、周密、坚定和灵活。”陈毅说。

“是的,我到这里后,先在葵花坑茅棚里召开当地干部会议,拟订了一个工作方案,确定:第一,巩固立足点;第二,建立贫农团,依靠贫雇农,做好赤白交界地区的群众工作;第三,发展大塅也即是平原地区的工作。”陈丕显说起正事来,还是头头有道的,“我对大家说:我们要像钉钉子那样钉牢在这里,把赤白交界区变为赤区,把工作推向平原。因此,在工作中,必须严格遵守红军的群众纪律,努力消除赤区白区的人民之间的隔阂。敌人非常残暴,动不动就是一番烧杀,加上欺骗宣传,不少人暂时会迷失方向。我们应该理解和体谅人民群众的困难,争取一切可以争取的群众,团结一切可以团结的力量来从事革命斗争。”

陈毅边听边赞许地点头,插问道:“同志们反映怎样?”

“我的话音刚落,很久就在这个地区坚持斗争的游击队长曹秀清马上表态说:‘对!我完全拥护!过去‘左’的那一套,给我们吃的苦头已经够多了。现在我们一定要按照新的政策来干!’说着,他把手一挥,指着山下说:‘就拿彭坑来说,村民刘汉光忠实可靠;他的妻子三娣子经常给我们送饭。还有魏良洪是红军伤员,现在还被关在大庾监狱里。我们要马上设法把他保出来,使他成为我们依靠的力量。今后,我们可以通过这些可靠的力量,串连发动,着手建立贫农团。’”陈丕显边说边比划着,绘声绘色地说着当时会议情景。

“老刘,阿丕,吃早饭了。”宋生发过来,打断了他们的谈话。

送早饭的是一个农妇,也就是刚才提到的村民刘汉光的妻子三娣子。这是个典型的客家妇女,生得五大三粗,为人忠厚朴实,家里田里都是一把好手,别看她只有三十多岁,却已是八个儿女的母亲。她家是一所单门独户的泥砖房,房前砌了一圈土墙,屋后是一片密林,陈丕显就以她家为“立足点”,在山后搭了这间草棚子。

陈丕显介绍说:“刘光汉夫妇支持革命,全家老小都把我们当作亲人。家里种的粮食除自留外多数供应给我们。三娣嫂还经常给我们送饭、买东西。请她办的事,她都努力去办。”

正说着,三娣嫂走进棚子,从竹篮子里取出几筒米饭还有一些新鲜蔬菜,招呼大家趁热吃。

陈毅边吃边亲切地问:“表嫂,你叫什么大名?”

“我娘家姓周,妇娘家没有大名,只有小名,叫三娣子。”她有些腼腆地答。

“闹革命嘛,男女平等。你该有个大名呵。”陈毅风趣地说。

“有大名当然好,只是我大字都不识半个,谁给我起呢?”她不认识陈毅,但猜出他是个领导。

“我来给你取。这样好吧,你天天送饭、买东西,手里少不了一个篮子,就叫周篮吧。”陈毅想了一想,笑道。

“好,这个名字很好听,也很有纪念意义。”陈丕显表示赞同。其他人都觉得不错。

“同志哥,谢谢你。”三娣嫂对“周篮”这个新名字感到十分满意。她忽然发现陈毅右裤腿磨出一个洞,露出发炎红肿的伤口,忙问:“哎呀,你受伤了?”

这一个月陈毅四处检查工作,走得太多,腿部伤口复发,由于粤军封锁,无法到山下去买药。陈毅淡然说:“没事,老伤口了,用盐水洗洗就行。”

“这棚子太潮湿,容易感染。这样吧,你到我家住几天,我懂点土中医,我给你采点消炎的草药来敷一敷。”周篮劝说道。

陈丕显这才发现陈毅的伤口又发炎了,也建议他暂时住到周篮家。

当天,周篮把陈毅接到家后,便到山上田间采摘草药,用辣蓼草加盐熬药水洗伤口,再用狗贴耳和蚂蚁窝捣烂制作药饼敷贴在伤口上。接连洗贴几次药后,陈毅伤口的红肿慢慢消退了。

这天午后,陈毅坐在屋后石板上边晒阳光边看书,宋生发和聋牯则在一旁擦拭着枪。周篮嫂提了一篮衣服到门前河沟边洗,突听到家里的狗“汪汪”地狂叫起来。她抬头一看,对面来了一队穿黄衣服的粤军官兵,不禁倒吸一口凉气。

赶回屋后报信显然已来不及,她急中生智,拿起一块石头就向狗掷去,大声叱骂道:“死狗,乱叫什么?瞎了你的狗眼了,好好看清楚,是长官老爷来了,你还不躲起来?再不走小心长官老爷一枪打死你。赶快走!”

陈毅等人闻之赶紧伏下身子,一路小跑着,躲到后山密林里。

这群敌人也熟悉周篮家,把她家里里外外搜了一遍后,还是什么也没捞着,骂了几句,又朝另外的方向走去。周篮一直不动声色地洗着衣服,连头也没抬。

事后,陈毅感激地对周篮说:“大嫂,今天要不是你够机智,,我们几个怕是在劫难逃了。但你家我们是不能再住下去了,我恐怕敌人还会找来。”

周篮说:“没事的,有空你们常来我家坐,有什么事尽管吩咐。”

陈丕显觉得这个立足点丢了太可惜了,便对周篮说:“我们以后肯定还有事要找你们帮忙的,可到你家有点不方便,山下的粤军常来搜山,我们白天去你家,怕暴露目标,晚上去呢,又怕你家的狗会叫。而且你们家房子外面还有一堵土围墙,叫门也不方便。”

“这个好办,”周篮说,“明天我把那条看门狗带来。狗见了生人,自然会夹着尾巴晤晤地叫,你拿点东西给它吃,它认得你们后就不叫了。还有,每天晚上我关门时,会在土围墙墙脚放一张凳子,你们踩着凳子可以翻墙过来,就不会惊动别人。”

陈毅表扬说:“还是大嫂想得周到。我们有了这样好的落脚点,就可以在这一带组建贫农团,让更多像大嫂这样的人加上进来。”

从周篮救他这事,陈毅不禁想起帽子峰的香菇老人王广。这个王广也是秘密交通员。

这还是上个月的事了,陈毅带着聋牯到处检查工作,深夜在王广的香菇棚借宿。第二天一早,聋牯上山为老人拾柴火,王广则在棚内做早餐。昨晚睡得迟,陈毅有些累,太阳老高了还未起床。

突然,王广感觉得棚后水坑边好像有人走动,便佯装倒水出去看个动静。刚到门口,一看不好,一群荷枪实弹的粤军士兵正朝棚子走来,心里暗叫糟了。

王广急中生智,顺手抓起放在门口的一把赶鸡的竹扫,回到棚中朝着躺在床上的陈毅拍打起来,大声骂道:“你这懒鬼,日头已半天高了,还不去砍柴?”

陈毅看到王广表情马上会意,连鞋也顾不得穿,爬起来就往山上跑,一下消失在丛林中。王广追出棚外,对着大山还在狂骂。

搜山的队长是个瘦个子。他走到王广跟前:“老家伙,你打的那个赤佬是你什么人?”

“是我没用的小儿子。”王广头也不回地答。

瘦个子怪声怪气地说:“这么大的儿子,你这样使劲地打他,这不惹人笑话吗?”

王广咳了一声,说:“这个懒鬼虫,就会吃干饭。昨天上山丢了一担竹篓和一把柴刀,我骂了他几句,他就赌气不理我。今天叫他去砍柴,他赖在床上不起,你说气不气人?不打他他就皮痒。今天再不砍担柴回来,老子连饭都不给他吃!”

“好啦,别生气了。最近有没见到什么可疑分子?”瘦个子和王广问答间,几个士兵走进香菇棚内搜了一遍,没发现可疑的东西,顺手把老人刚煎好的一袋泥鳅干拿走。

瘦个子见问不出什么名堂,又顺手拿走一包香菇,警告说:“老家伙,发现土匪,一定要向我们报告。记得,若不来报,连你也要杀头。”

王广没好气地回答说:“我恨死这帮土匪,见东西就抢,没得好死的。”

瘦个子没听出这话外之音,把手一挥“走”,大摇大摆离去。伏在林丛中的陈毅,目睹了这一幕。

3

刘新潮听说陈毅在彭坑,特地从信丰县上乐村赶来,给陈毅汇报工作。

上乐村本是苏区,红军长征后,敌人疯狂报复,采取“无人村”策略,把全村房子烧毁一光,把青壮年抓的抓杀的杀,但村民们一心向着红军,硬是在废圩上用竹子木头茅草盖起简易的房子。刘新潮重回上乐村建立党组织后,他们有了主心骨,把红军游击队当作亲人,要什么给什么。有的群众不惜牺牲自己的生命来保护红军游击队。

这天,塔下村村民朱乙妹背着两岁多的女儿在村头的菜地里浇水,刚浇完第二担水,抬头歇息一会,忽然感觉到对面油茶树林好像有不少人,仔细一看原来是一群拿着长枪戴着竹笠的“铲共团”,正悄悄摸过来,想偷袭村庄。

她知道已来不及回村报信,不顾一切地丢下水桶,往村里狂奔,边跑边喊:“铲共团来了!铲共团来了!”

村里3名游击队员赶紧起身,从后门飞奔入山林,躲过一劫。

“铲共团”团总林新球见扑了个空,恼羞成怒,把全村人赶到祠堂外的大坪子上,要他们指出刚才“谁是报信者”。村民怒目而视,无人回答。

林新球从人群中拉出一个老婆婆说:“老太婆,你说刚才谁大声喊的?我在后面听得一清二楚。”

老婆婆白了他一眼:“我耳背,不晓得。”

林新球抽出两寸宽的牛皮带一鞭就把老婆婆打翻在地,随后又是几鞭打得她地上乱滚。这还不解恨,林新球又叫人把她吊在树上,说要生剥她。

“住手!”朱乙妹挺身而出,她不忍心老婆婆为她受难,“把人放下。刚才是我喊的,我一人做事一人当。”

林新球看站出来的是四十岁上下的农妇,身上还背着一个小孩,喊叫道:“你有种,给我把衣服扒光,吊起来打!”

几个兵丁扑了过来,几下就把她身上衣服扒光了。

“不许吓坏孩子。”几个村民一拥而上,救下她身上的孩子。

敌人把被扒光衣服的朱乙妹用绳子反绑着双手吊在树上,用皮带抽打她,边打边对围观的村民说:“看到没有,这就是通匪的下场。”

朱乙妹被打得遍体鳞伤,却毫不屈服,还怒视敌人大声骂道:“你们不是人,是魔鬼,是畜生,你们不得好死。你们的日子长不了了。”

她每骂一句,敌人就往她身上刺一刀。她身上共穿了十八个洞,直到血尽而死……

刘新潮说到这里,早已泪流满面。

陈毅走到窗前,向一棵挂满红叶的枫树久久凝视着,缓缓地吟出:“靠人民,支援永不忘,他是重生亲父母,我是斗争好儿郎,革命强中强。”

“正是有了这么好的人民,我们才能扎下根来。”陈丕显感慨说。

这时,棚子外传出一个年轻的女声:“我不回去,打死我也不回去!”有个男人在劝道:“少夫人,赎金都交了,不回去不行啊。”

陈毅和陈丕显、刘新潮循声走出来。陈丕显劈头问:“吵吵闹闹的,怎么回事?”

大队长曾彪过来解释说:“前天晚上我们下山抓‘肉票’,原本想抓一个土豪的,可那土豪不在家,便把他的小老婆绑上来了。今早,土豪托保人来赎人,交了60个大洋。我们便叫保人带这女人回去,可女人不肯回去。”

陈毅见那女人只有十七八岁,模样清秀,穿着旗袍但并没抹脂粉,便问:“你为什么不肯回去呢?”

谁知那女孩竟然给陈毅敬了个军礼:“报告首长,我姓陈,叫陈小丽,福建长汀人,原是红军医院的护士,突围时被打散了,落入‘铲共团’手里。土豪见我年轻,花钱把我赎出,做他的小老婆。”

“土豪对你怎么样?打你吗?”陈毅问。

“打倒没有打,只是把我关起来,说要替他生了孩子才放我出去。昨天,你们的人把我绑到山上,我以为是土匪,害怕极了,后来听说是红军游击队,我又高兴极了,我已脱离火坑,为什么要回去?”

“可是我们游击队是讲信用的,既然交了赎金就得放人。”曾彪说。

“不,我要归队,就算你们硬要我回去,我也要逃回来找你们。”陈小丽倔强地说。

保人姓郭,是个“白皮红心”的保长。他见女孩态度坚决,深表同情:“既然这女人是你们的人,就留下吧,我回去跟土豪说说,相信他也不敢再要人,再说赎金也不多,权当做好事。”

“这——”曾彪看着陈毅和陈丕显。

“人留下吧,老郭,你回去好好解释。”陈丕显对郭保长道。

“我看赎金就退一半吧,另一半留给女孩补补身体。”陈毅补了一句。

“这个理解。”郭保长点头道,“这样我回去也好交差,免得土豪人财两空。”

曾彪无奈地搔了搔头,不再吱声。他抓了这么多“肉票”,还是头次碰到这样的事。

“谢谢首长。”陈小丽听说不用回去了,高兴地跪下表示感谢。

“快点起来,你受苦了。”陈毅把陈小丽扶起来,对陈丕显说,“我打算到北山医院去看望伤病员,就把这女孩一起带上吧,那里正需要护士。”

“只能这样了,眼看冬季快到了,敌人可能又要搞什么大抄山,一个女子放在我这儿不安全也不方便。”

离开彭坑后,陈毅一行一路西行,前往北山红头坑红军医院看望伤病员,快到红头坑时,路过一个小石潭,便停下来休息,只见潭水清澈见底,一群群小鱼在潭底游动,跳跃,扔一点树皮屑下去,鱼群争相捕食,有的甚至腾出水面,十分活跃。

不远处就是香菇老人王广家,陈毅喝了一口甘苦的山茶后,看看天上的太阳说:“天色尚早,我们不妨钓一些鱼去给伤病员打打‘牙祭’。”

聋牯有点莫名其妙,这深山老林中哪里能弄到鱼钓?莫不是大老刘在说笑话,要讲“说鱼解馋”的故事?

可陈毅很认真,向王广老人要了两片做野兽索的苎麻,交给陈小丽,吩咐她捻搓成细麻线,又叫聋牯弄来一块竹片,便自己动手,用匕首慢慢地削,细细地刮,做成几个丫字形的小竹片,最后穿上麻线,系在小竹竿上,成了一个漂亮的钓鱼竿。

陈毅留了口吃剩的饭团,回到石潭边,细心地将饭粒插在丫形竹片上,抛入水中。

不一会儿,鱼群争夺,连饭粒带竹片,一口吞进嘴里,随手一提,两个竹尖角卡住了鱼嘴,一条两把重的鱼被钓上岸。陈小丽拍着手叫道:“抓到了抓到了。”说着赶紧把那活蹦乱跳的鱼装在一个竹筒上。

宋生发、潘聋牯见状,也学着陈毅的模样,钓起了鱼。

大概是深山溪潭中的鱼“少见世面”,未被钓惊过,又饿又馋,一放钓饵下去,就被抢吞,有时钓饵未到水面,它们竟然跃出水面争抢,不到个把钟头,就钓得二三斤鲜鱼。陈小丽喜得脸上笑开了花。

“同志们,你们看这是什么呀?”一到医院,聋牯指着一竹筒的鱼问伤病员。“鱼,哪来的鱼呀?”大家惊奇地问。聋牯绘声绘色地讲钓鱼的经过。

陈毅笑嘻嘻说:“今天,我亲自下厨,给大家做一个川味辣椒鱼,给大家打打‘牙祭’!好不好?”

“好!”伤病员拍手称好。

陈小丽见医院光伤病员就有十二三人,这点鱼怎么够吃?她悄悄走到王广面前低声说:“王伯,我刚才在你们家看到养着几只鸭子,你看老刘身体有伤,工作又忙,身体很虚弱,你能不能杀一只鸭子,做个白汤鸭给他补补身子?等我有了钱就来还给你。”

王广说:“做得做得。你们游击队是为我们穷人的。鸭子就算我送给老刘补身吧。”说着,就让陈小丽跟他一起回家,捉了一只鸭子宰了,做成白汤鸭,用瓦钵盛着,让陈小丽端回来。

开饭了,除了陈毅做的“川味鱼”,竟然还有一盆诱人的白汤鸭。陈毅警觉起来,问宋生发:“这鸭子哪儿来的?是买的吗?”

宋生发摇了摇头,老实回答道:“我也不知道。”

“不是买的,是交通员王伯送的。”陈小丽边摆碗边笑容可掬地说,她以为首长肯定会表扬王广。

陈毅有点怀疑,问:“送的?是你叫王广搞的吧?”

王广看见陈毅面有愠色,连忙解释道:“是我自己搞的。我听说你身体不好,喜欢吃白汤鸭,便叫陈护士做了这个给你补补身体。反正鸭子也是自家养的。”

“不行。”陈毅态度严肃起来,对陈小丽说,“小丽同志,今天,我要严肃批评你!既然你重新回到了队伍,就应该遵守红军的纪律,不能随便拿群众的东西,对不对?王广是我们的革命群众,他的鸭子正在下蛋,杀了多可惜啊!”

陈小丽惭愧地低下头,一张小脸涨得通红,眼睛含满了眼泪。

王广在一边说着好话:“刘同志,算了,这鸭子杀了就杀了,就放开肚皮吃吧。”

陈毅在口袋里东掏西掏,凑足一百个铜板,递给王广:“这钱你收下,如果你不收,我们就不吃这鸭子。”

王广拒而不收:“这是我送给你们补身子的,我不要你们的钱。”

陈毅看了眼陈小丽,把钱递给她:“你来解决吧。”

陈小丽看陈毅严肃的样子,急得面红耳赤,把钱塞到王广手里求他收下:“王伯,你不收不要紧!但我就要犯错误了。老刘说我犯了群众纪律,还要处分呢。我刚归队,他们不要我回去可怎么办啊?”说着说着,“哇”的一声哭起来。

“好了,别哭别哭,我收下就是了。”王广被她哭得不知所措,只好把钱收下。

陈小丽破涕为笑,如释重负地对陈毅说:“王伯已经把钱收了,可以吃鸭子了吧?”

陈毅指着桌上的瓦钵,对伤病员们说;“好,既然老王收了钱,这鸭子就是我们的了。大家开吃吧。”

大伙你一筷子我一筷子夹起来。陈毅见陈小丽端着饭碗坐在一旁,光吃着白饭,便把她叫到到饭桌前,对她说:“你怎么不吃呢?”

“这鸭子本是给你吃的,再说鸭子也不多,我又犯错误了,就不吃了。”陈小丽低下头。

“我们是出来搞革命的,就要遵守革命纪律。”陈毅夹了一块鸭肉到她碗中,“鸭子既然煮了,那就吃吧。大家都是革命同志没有等级区别,应该有福同享,有难同当。”

一席话把陈小丽感动得眼泪直掉。

扫一扫,关注广东残联微信