2020年是“十三五”收官之年。回眸过去这5年,我省残疾人事业发展令人欣喜、鼓舞人心。

广东“众创杯”残疾人公益赛不断推动更多残疾人融入创业浪潮;“南粤扶残助学”工程累计发放助学金3653万元;122.5万有康复需求残疾儿童和持证残疾人得到基本康复服务;累计投入约1.7亿元用于残疾人家庭无障碍改造工作,造福4万多个残疾人家庭;为超过80.7万人办理残疾人证;全省建档立卡26.68万贫困残疾人符合脱贫条件,脱贫率为100%!

5年来,主动担当、敢为人先、不断奋进的广东,在残疾人事业发展新时代交出了一份精彩“答卷”。

2020年,“残疾人两项补贴”被列入广东十件民生实事,一系列实践表明,保障残疾人民生,是实现残疾人同步小康的底线。“十三五”期间,我省高度重视残疾人民生保障工作,各级残联积极落实各项残疾人帮扶制度,不断完善残疾人社会保障和托养服务制度,织密筑牢残疾人民生保障底线,科学推动全省残疾人社会保障和服务体系建设不断夯实、长效发展机制不断完善。

一、残疾人社会救助水平不断提高

党的十八大以来,习近平总书记对社会救助工作作出一系列重要指示,强调要坚持以人民为中心的发展思想,扎实做好保障和改善民生工作,实实在在帮助群众解决实际困难,兜住民生底线;要统筹城乡社会救助体系,完善最低生活保障制度,集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,织密扎牢托底的民生保障网。2020年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》,对新时期做好社会救助工作作了全面部署。

2019年7月,广东省人民政府出台了《广东省最低生活保障制度实施办法》,将“生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人以及3级、4级智力残疾人和精神残疾人”单独纳入低保对象。2019年10月,省民政厅印发了《广东省最低生活保障家庭经济状况核对和生活状况评估认定办法》,最低生活保障制度迎来改革创新和重大突破:最低生活保障门槛放宽,不超过当地低收入(低保临界、低保边缘)标准的重度残疾人,均可单独纳入最低生活保障范围。

《2019年广东省残疾人事业发展统计公报》显示,截至2019年底,城乡残疾居民参加社会养老保险人数达991536名;60岁以下参保重度残疾人388354名,其中得到政府参保扶助380488名,享受代缴比例达到98%;119129名非重度残疾人也享受了全额或部分代缴优惠缴费政策;领取养老金的残疾人达378538人。

河源市翁源县坝仔镇的刘惠南,因家境贫困,无法及时治疗受伤的左腿而落下了终生残疾。后来,女儿出生了,但因为难产身体十分虚弱,为了给女儿治病,刘惠南身上的担子愈发沉重。“那是他人生中最艰难的一段时间。”对于刘惠南的家庭困境,村干部们看在眼里,记在心上,并及时为他申请了最低生活保障,这大大缓解了刘惠南的心理和生活压力,让他看到了生活的一丝曙光。2013年,在驻村工作队的带领和帮助下,刘惠南加入蔬菜规模化种植的队伍,成功脱贫。今年,女儿还带回了黑龙江护理专科学校口腔医学专业的录取通知书,临近“知天命”年纪的刘惠南,舒心地笑了。

图为刘惠南的住房改造前后对比,上图为改造前,下图为改造后

2020年,省残联联合省人社、省财政等部门,出台《关于进一步做好本省户籍困难群体基本养老保险应保尽保工作的通知》,对接相关数据,落实好重度残疾人及精神和智力残疾人由统筹地区人民政府代缴部分或全部最低标准的养老保障费。截至2020年底,全省99.5万名残疾人参加城乡居民基本养老保险,40.46万名残疾人享有最低生活保障,7万名残疾人享有特困人员救助供养。其中,我省建档立卡22.58万户、26.68万贫困残疾人中,23.86万残疾人通过社会保障兜底脱贫,占比89.43%;19.3万名贫困残疾人纳入低保,占比80.89%。“十四五”期间,我省将继续完善社会保险保障水平,鼓励更多残疾人参加社会保险,确保落实特殊困难残疾人的社会保险资助政策,对自谋职业、失业及无业残疾人实行社会保险分类补贴。

二、残疾人两项补贴不断提标扩面

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(以下简称“残疾人两项补贴”),是以残疾人基本服务状况与需求调查、残疾人状况监测为依据,针对广大残疾人的迫切需要而推出的重大惠民举措,是第一次在国家层面建立的残疾人专项福利制度,具有里程碑意义。2020年底,全省享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数分别为42.2万和102.5万,全省发放补贴资金约37.35亿元,约七成的持证残疾人按月享受补贴待遇,补贴标准和覆盖范围持续处于全国前列。

2012年,我省在全国率先同时建立残疾人两项补贴制度,对贫困残疾人摆脱贫困提供重要支撑。

2018年起,残疾人两项补贴按月发放政策得到全面实施,我省逐步建立起政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作、社会参与的工作机制。与此同时,残疾人两项补贴的信息管理也紧随时代步伐,实现信息化管理,两项补贴管理系统作为第一批试点,成功接入我省政务微信“统一审批待办平台”,实现动态管理,“应补尽补、应退则退”。

2019年起,我省把非重度智力、精神残疾人也纳入了重度护理补贴的保障对象范围,两项补贴建立起动态调整机制,实现了应补尽补、应退则退,精准补贴、动态管理。

2020年,残疾人两项补贴的申领办理还接入了“粤省事”微信小程序,方便了不少出行不便的残疾人朋友,让群众“少跑腿、好办事”。

黄牛仔、黄杏笑夫妻俩均是智力残疾人,妻子黄杏笑还是肢体残疾患者,缺乏社会工作能力。2017年黄牛仔失业后,一家四口的生活陷入困境。蓬江区和杜阮镇残联得知消息后,迅速行动,评估黄牛仔的家庭情况,并开展帮扶行动。在工作人员的帮助下,夫妻二人进入社区康园中心,每月能享受1000余元的职业训练手工加工补贴和生活补贴、重残补贴,再加上每季度结对帮扶资金,黄牛仔一家的生活困难得到基本解决。“我们夫妻俩的心终于能够放下来了。”黄牛仔说。

图为黄牛仔(右一)与妻子黄杏笑(左一)

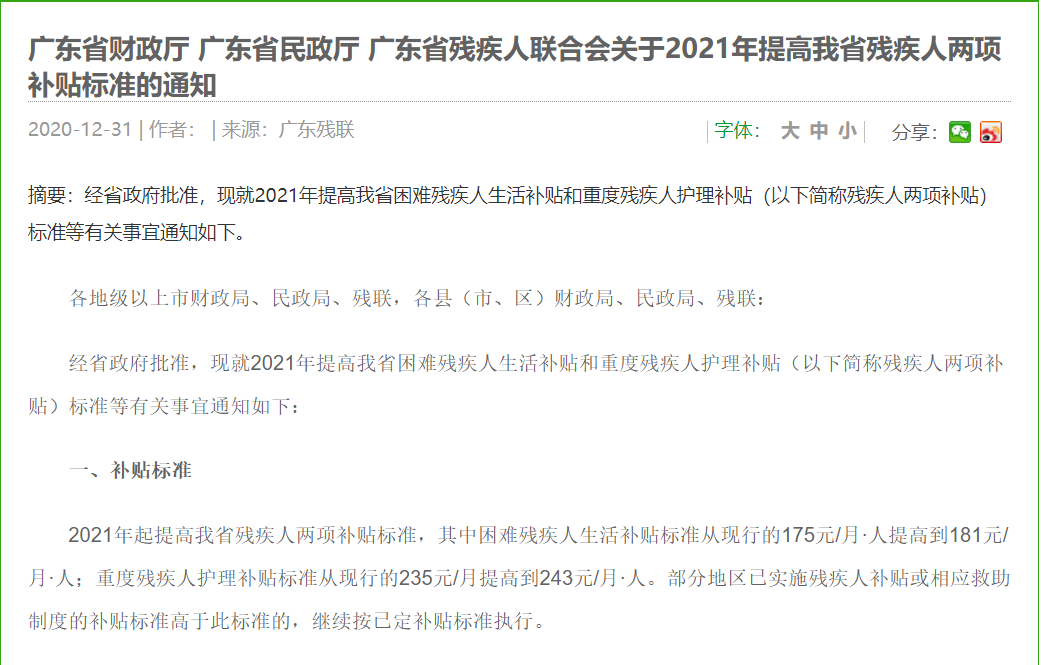

2021年年初,一个好消息在残疾人朋友间广泛传播:两项补贴标准再提高!其中困难残疾人生活补贴标准从现行的175元/月·人提高到181元/月·人;重度残疾人护理补贴标准从现行的235元/月提高到243元/月·人。未来,我省将进一步提高两项补贴标准和最低生活保障、特困人员救助供养标准,积极落实成年残疾人单独提出最低生活保障申请规定,不断完善针对重度残疾、老残一体、一户多残家庭等特殊困难群体的生活保障制度,坚实筑牢“防返贫”屏障,团结带领全省残疾人创造美好生活。

图为两项补贴标准提高通知原文

三、残疾人托养服务体系逐步完善

残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍,增强生活信心、提高生活质量,平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担,促进社会和谐稳定的有效手段。

两年前,白云区关灼明和区德洁两老夫妻搬进了广州明禧养老院,还带上了他们30多岁的女儿阿宝。阿宝思维迟缓,走路摇摇晃晃,因放心不下女儿,二老决定携女入院,院方出于爱心,还对他们的费用进行了优惠。作为全国第一座成立大型残疾人托养机构的城市,广州市虽然在残疾人托养资源上布局早,但因为残疾人托养成本高,即便有政府资助,参与民办的机构也不多,公办托养机构也时常面临床位紧张、轮候队伍长等现实问题。2020年,广州市残联理事长陈学军带来了好消息:落户于增城的广州市残疾人托养中心(星安居)项目完成征拆工作!该项目是市重点建设项目,其设置的1300张床位可以一定程度缓解广州市残疾人托养难的问题。

“十三五”以来,在省委省政府的高度重视和关怀支持下,残疾人托养制度不断改善,逐步形成了以居家托养为基础、街道(乡镇)和社区日间照料为主体,寄宿型机构集中托养为骨干的残疾人托养服务体系,为残疾人提供多层次、可以满足不同需求的多元化服务,残疾人生活发展状况显著改善。到2020年底,全省现有47家寄宿型残疾人托养机构,服务人数1300人。全省已建成社区康园中心1695个,为3.1万名残疾人提供服务,基本实现“十三五”提出的全省乡镇(街道)全覆盖的目标任务。省财政还对经济欠发达地区,按照新建机构一次性补助10万元/个、正常运转机构补助6万元/个·年的标准进行补助资金发放。

康园中心,是集健身、康复、学习、娱乐于一体的残疾人生活乐园,可为残疾人提供康复照料、技能培训、庇护性就业和康乐文体活动等多种服务。在接受服务的过程中,残疾人能够不断提高自理能力、社交能力和职业能力,部分还能参与公开就业或辅助性就业,创造个人价值,减少其家庭压力。来自江门市康怡社区康复服务中心的阿光便是受益者之一。阿光患有精神障碍,与母亲、大哥一起生活,其母亲是一名盲人,大哥则患有智力障碍,一家三口生活困难,平时只能靠已经60多岁的二哥(健全)来照顾。来到康怡社区康复服务中心后,阿光学会了做点心,还拥有了新朋友,情绪逐渐稳定下来,精神面貌也得到了大大提升。

图为江门市康怡社区康复服务中心在疫情常态化阶段重新复训(1)

图为江门市康怡社区康复服务中心在疫情常态化阶段重新复训(2)

据悉,《社区康园中心服务规范》地方标准将于2021年3月28日起正式实施,这对促进全省残疾人托养服务行业沿着规范化、制度化、专业化服务的路径发展,为残疾人提供更高、更优、更精、更好的服务,从而改善残疾人生活质量和发展条件具有重要指导意义。《2020年全省社区康园中心项目实施方案》,完成了社区康园中心视觉识别系统VI设计,开发了“广东省残疾人托养管理系统”,加快发展托养照护服务,逐步将残疾人托养纳入社会福利服务体系。

未来,我省将继续支持、鼓励现有敬老院、福利院、精神病院等向残疾人开放,并优先安排贫困重度残疾人进院集中托养或享受照护服务,让大家有“家”可归,有“梦”可追。

扫一扫,关注广东残联微信