朱晓晓 米红

浙江大学劳动保障与公共政策研究中心

摘要:用logit回归的方法分析了残疾人福利服务与扶助的影响因素,研究发现收入、残疾持续时间、家庭规模、残疾类别、生活自理能力、户籍等因素会影响到残疾人对福利服务与扶助的选择。基于分析结果提出应加强残疾人福利服务与扶助的供给,调整财政投入方向,提高农村残疾人的福利水平;优化福利服务与扶助的供给结构,为不同的残疾人提供不同的福利服务与扶助;多方筹资,创新残疾人福利服务与扶助的供给方式。

关键词:残疾福利服务 服务与扶助需求 影响因素

Abstract: Using Multinomial Logistic Regression researched the factors that impact the welfare services and assistance demand of the disabled. The result is income; disability duration, family size, types of handicapped, level of handicapped, household register and other factors will affect the choice of the services. Based on the whole research, we attempt to bring forward policy proposals as follows. Improve the level of welfare; narrow the supply structure gap among regions and between of the urban and rural; optimize the supply of welfare services and support structures for different kinds of welfare services for persons with different disabilities; fund through government, social and family and innovation the suuply mode of welfare services. We hope can resolve the existence problems of the supply of welfare services and assistance through joint efforts and achieve the goal of basic public services equalization.

Keywords: welfare service of the disabled; the welfare demand of the disabled; impact factors

残疾人是弱势群体,而且是弱势群体中的弱势,同时又是一个庞大的群体。据第二次全国残疾人抽样调查数据推测,我国现有残疾人约8300万,占全国总人口的6.34%。残疾人的社会保障程度往往从一个侧面反映一个国家的福利、文明及社会和谐程度。残疾人保障作为社会保障系统的一个不可或缺的子系统,它的建立与完善不仅直接造福于广大残疾人,而且将对整个社会的经济、政治和文化发展产生深远地影响。残疾人对社会保障和福利需求与一般社会群体相比有其特殊性。由于残疾人社会活动参与度不高,就业率低,所以想要建立以社会保险为核心的残疾人社会保障体系是不符合实际的。残疾人福利服务和扶助,以及相关的低保救助制度对残疾人社会保障工作来说尤为重要。建立相关残疾人福利服务与扶助制度,为提高福利服务和扶助的供给效率,以更好地满足残疾人的福利服务和扶助需求,那么分析了解哪些因素会影响到残疾人福利需求,以及其影响程度则显得非常有意义。

一、模型及计量方法

在影响因素的分析上,目前用的较普遍的是logit回归的方法。蒋岳祥等利用浙江省老龄科学研究中心2004年4月对浙江省5个城市老年人养老意愿做的调查数据,对老年人对生活照顾方式的偏好做分析。采用多变量logistic模型分析个人特征、家庭状况、身体状况、经济状况四个因素对老年人照顾方式选择的影响作用(蒋岳祥,2006)。彭绩等用非条件逻辑回归的方式分析了慢性病人对社区康复需求的影响因素(彭绩,2005)。江晓峰等用国际通用的美国纽约州立大学设计的功能独立性评测量表( functional independency measure, FIM) , 评测被调查者的功能独立状况; 并调查康复服务认知需求(江晓峰、戴红等,2006)。赖德胜等基于第二次全国残疾人抽样调查数据, 运用主成分分析法( Principal Component Analysis), 对确定的因子进行回归分析了残疾人的身体状况、受教育水平、社会保障状况、地区经济发展水平等对残疾人就业的影响(赖德胜、廖娟、刘伟,2008)。尹宗杰等对目前残疾人康复的影响因素研究也采用logit回归,进行统计分析。因此,本论文也将采用多分类的逻辑回归对影响残疾人福利服务与扶助的影响因素进行分析。

二、残疾人福利影响因素及变量说明

(一)影响因素分析

从微观经济学角度讲,需求是由许多因素决定的。其中主要因素是该商品的价格、消费者的收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好和消费者对该商品的价格预期等。由于残疾人福利服务与扶助作为社会福利的一部分,其供给和价格机制异于一般商品,所以它的需求影响因素与一般商品的需求影响因素将有所区别。将残疾人福利服务与扶助作为一个整体来进行分析,商品的价格和相关商品的价格因素影响不大;残疾人的收入水平将影响到残疾人对福利服务与扶助;残疾人个人的偏好的情况对残疾人福利需求有影响。目前对残疾人福利需求影响因素进行分析的很少,有总分关于具体福利项目影响因素的研究。在研究残疾人康复的影响因素上,尹宗杰等对目前康复研究的文献进行了回顾,指出影响康复需求的因素主要有:社会人口学特征、个人基本的健康状况、康复服务的提供情况、康复医疗设备的配备情况、费用的负担、预防保健意识、对所需康复服务的认知情况、其他情况,如是否需要有人陪同等。同样,这些因素也会影响到残疾人相关的福利需求(尹宗杰、戴红,2006)。

综上所述影响残疾人福利服务与扶助的因素主要有以下几方面,残疾人本身人口学特征因素,如年龄、性别、残疾类型等;残疾人的社会学特征,如受教育程度、户籍、收入等;还有就是其它支持因素,如家庭规模等,具体分析如下。

(二)数据、变量选取及说明

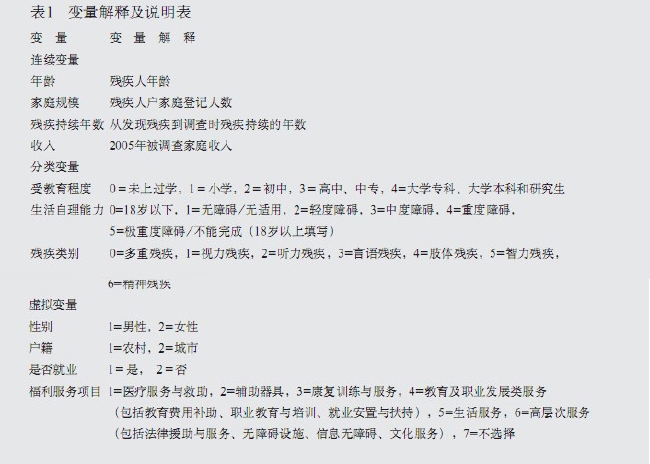

数据来自全国第二次残疾人抽样调查浙江省的数据。共得到6063个样本,以此为基础。由于填写服务需求表为6岁以上的残疾人,故除去年龄为0-6岁残疾人的样本数据;由于每个残疾人可以填报3个项目,所以填写的每个项目都作为一个独立样本处理。这些样本数据主要通过《住户调查表》和《残疾人调查表》两大问卷获取。以此分析残疾人年龄、收入、性别等因素对残疾人福利服务与扶助的影响。其中残疾人福利划分为医疗服务与救助、辅助器具、康复训练与服务、职业及发展类服务(这是涉及残疾人未来发展特别是职业发展的福利服务,包括教育费用补助、职业教育与培训以及就业安置或扶持)、生活服务以及其它高层次服务(此处是指无障碍设施、信息无障碍、法律援助与服务以及文化服务等较高层次的服务)。

三、模型的估计结果与检验

模型用SPSS统计分析软件11.5版本,使用多分类逻辑(Multinomial Logistic Regression)回归进行分析,同时通过对模型进行似然比检验,伪决定系数(Pseudo R-Square),Wald检

验。

(一) 模型的估计及检验

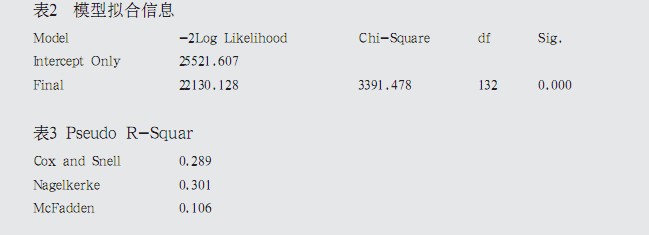

关于模型的拟合信息,对模型中是否有偏回归系数全为0进行似然比检验,模型未引入自变量时-2ln(L)为25521.607,引入自变量后减小至22130.128,相差3391.478,自由度为132,P<0.001,说明至少有一个自变量的偏回归系数不为0,检验为显著,模型具有统计学意义。

输出三种伪决定系数,即类 指标。除了拟合优度外, 也非常重要,因为它是衡量因变量的变动中由模型的自变量所解释的百分比,但logistic回归中没有相应的统计指标,因此,可以使用类似的指标来衡量。Cox & Snell 、Nagelkerke 和McFadden 是三个类 指标,与 类似,自变量与因变量的相关程度越高,它们越接近于1,反之则越接近于0。一般如果类 在0.2至0.4之间,已可以证明自变量与因变量是相关的。由此,可以看出本模型的Cox & Snell 为0.289,Nagelkerke 为0.301,代表模型的自变量与因变量是相关的。虽然McFadden 的值较小,但考虑到模型有多个变量是分类变量和虚拟的二分变量,所以也不能否定模型的拟合度,进而否定模型。

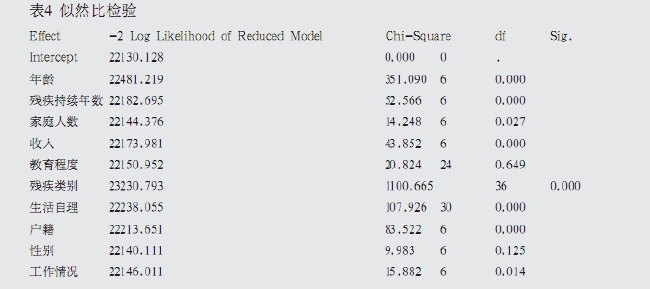

表4为似然比(LR)检验,它可以检验模型引入的自变量是否有统计学意义。对于模型,从影响因素看,年龄、残疾持续年数、家庭规模、收入、残疾类别、自理能力、户籍、是否有工作等自变量都通过显著性检验,有统计学意义。而教育程度、性别则没有通过整体自变量的统计学检验,特别教育程度,基本对残疾人需要的福利服务与扶助没显著的影响。分析原因,从残疾人整个群体来说,其教育程度普遍不高,分析的残疾人福利服务与扶助类型为残疾人的基本需要,是残疾人为保证正常生活所必须的,所以教育不会影响到残疾人福利服务与扶助的需求。而从性别上看,虽然男性残疾人的需求满足率略高于女性,但由于需求是必须的,所以性别也不会影响残疾人福利需求,同样年龄也不会影响到残疾人的福利需求。

以7=不选择,即不选择残疾人福利服务与扶助为参照项,各因素对其它服务项目的选择影响因素的估计结果如下:

(二) 模型估计的结果

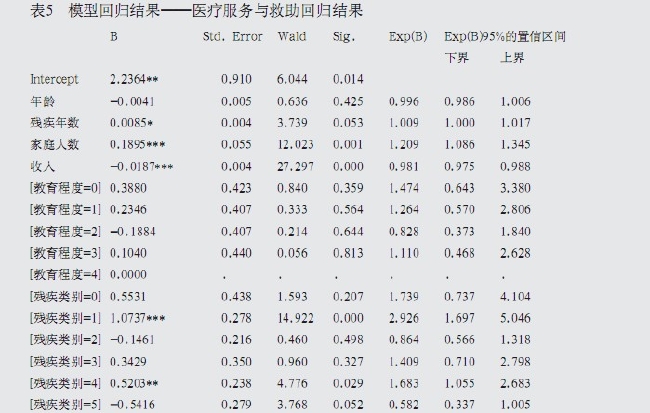

首先,以不选择服务与扶助为参照,分析各因素对残疾人是否选择医疗服务与扶助的影响。相比,年龄对残疾人是否选择医疗服务与扶助的影响不显著,而残疾年数在0.053的显著性水平下对残疾人选择医疗服务与扶助有微小的正的影响,即残疾越久越倾向于选择医疗服务与扶助。家庭规模越大,也即家中的人越多,残疾人越倾向于接受医疗服务与扶助。而可能与预想的有差异,收入与残疾人选择医疗服务扶助呈负向的关系,即收入越高越不希望接受残疾人医疗服务与扶助。从残疾类型看,相对于精神残疾,多重残疾、视力残疾、言语和肢体残疾的人更倾向于选择医疗服务与扶助;而听力和智力残疾人选择的倾向性较弱。选择医疗服务与扶助倾向性由强到弱依次为视力残疾、多重残疾、肢体残疾、言语残疾、精神残疾、听力残疾,最后为智力残疾,也即智力残疾者较少的需要医疗服务与扶助。生活自理能力显著性水平不是很高,考虑到整个自变量的显著性,可以看到自理能力越差的残疾人更倾向于选择医疗服务扶助。相对于城市残疾人,农村的残疾人更需要医疗服务而城市残疾人更多的不选择需要服务。同样,有工作的残疾人更多选择了希望接受医疗服务扶助,这里也有可能是由于工作残疾人参加医疗保险的人相对要多,相比接受医疗服务的成本相对要低导致。

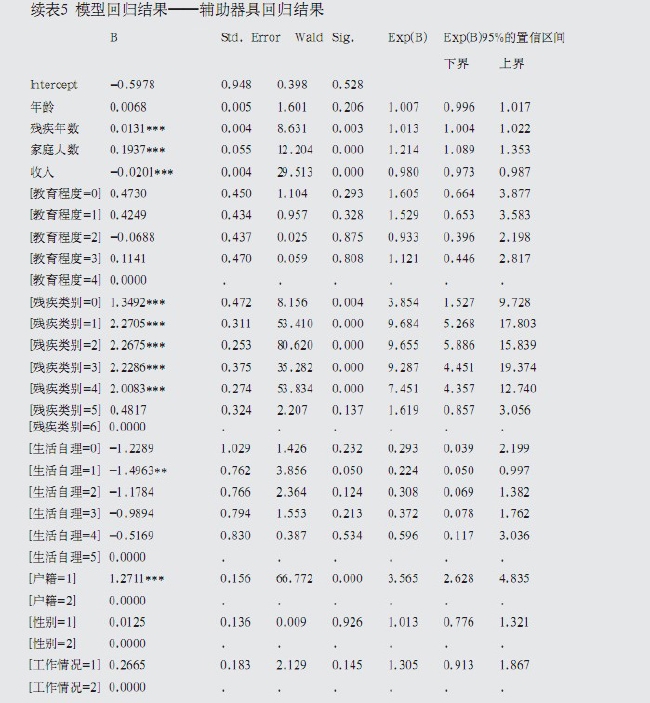

分析以不选择为参照的残疾人选择辅助器具项目的情况。与前面医疗服务与扶助和不选择相比的情况一样,残疾年数和家庭人数对选择辅助器具有正的影响,而收入对此有微小的负影响。即残疾的时间越长,家庭人数越多越倾向于选择辅助器具;而收入越高越倾向于不选择任何服务,原因可能在于收入越高,残疾人可以获得的照料越好,其选择辅助器具的必要性可能降低。除残疾类别=5即智力残疾外,各种残疾类型对辅助器具需求选择的影响都是显著的。而且可以看到与精神残疾相比,其它残疾类型对辅助器具的影响都为正,也即其它类型的残疾人比精神残更倾向于选择辅助器具。这与一般的认识相似,精神残疾很难通过辅助器具的帮助来增强其社会活动的能力。生活自理能力对残疾人是否选择辅助器具或不进行需求选择的影响显著性不明显。但从系数上看,相比于生活完全无法自理的人,其它的残疾人相比不选择任何需求更倾向于选择辅助器具。从中可以知道当自理能力有极度障碍,基本无法完成的人,他们对辅助器具的需求较小。而正是残疾程度轻的人,正因为他们可以通过器具完成相关活动,所以他们对辅助的需求是最强烈的。同时,相比于城市残疾人,农村残疾人对辅助器具的需求更强烈;相比没有工作的人,有工作的人对辅助器具的需求更强烈。原因可能在于农村残疾人以往获得辅助器具数量较少,而且更想通过辅助器具的帮助恢复到正常的生活和工作状态,所以他们的的需求更强烈。

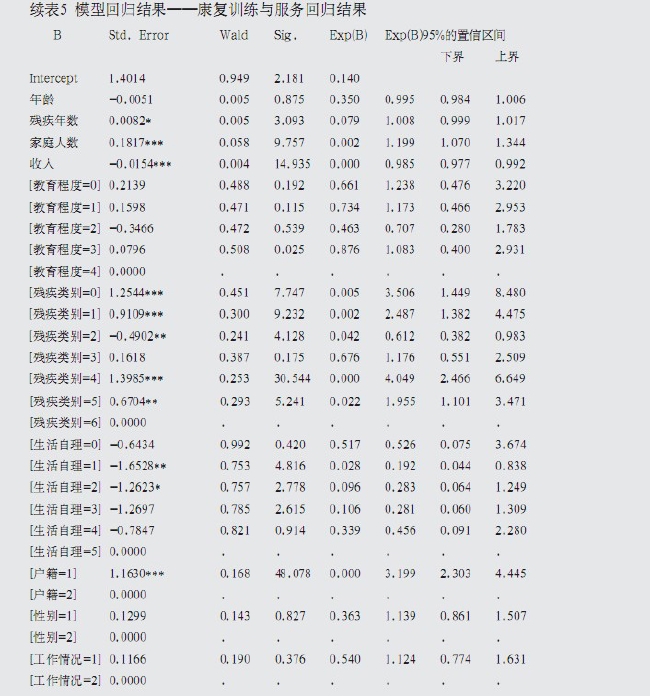

比较各影响因素对选择康复训练与服务与不进行需求选择的不同影响。残疾持续的年数、家庭规模以及收入对残疾人是选择康复训练与服务还是不进行需求选择的影响与前面两项的比较情况相似。残疾年数对残疾人选择康复训练与服务有正的影响,而收入则有微小的负的影响,家庭规模对残疾人选择康复训练与服务也有正的影响。相比与精神残疾,其它各类残疾更倾向于选择进行康复训练与服务。其倾向性最高为多重残疾,其次为言语残疾和视力残疾,听力残疾选择进行康复训练与服务的偏好也相对要弱一点。分析生活自理能力对残疾人选择康复训练与服务的影响,相比生活有严重障碍的残疾人来说,其它残疾人更倾向于不进行需求选择,即随着生活自理能力降低,残疾人更倾向于选择接受康复训练与服务。原因可能在于,对于生活不能自理的残疾人更有使自理恢复自理能力的需求更期望,同时,也可通过康复训练与服务使自己保持现有状态与健康。同样,相比于城市残疾人,农村残疾人更倾向于选择康复训练与服务,这也可能说明此种福利项目此前在农村的极度缺失,导致农村残疾人的需求迫切。除教育程度、性别变量外,是否有工作变量没有通过显著性检验。

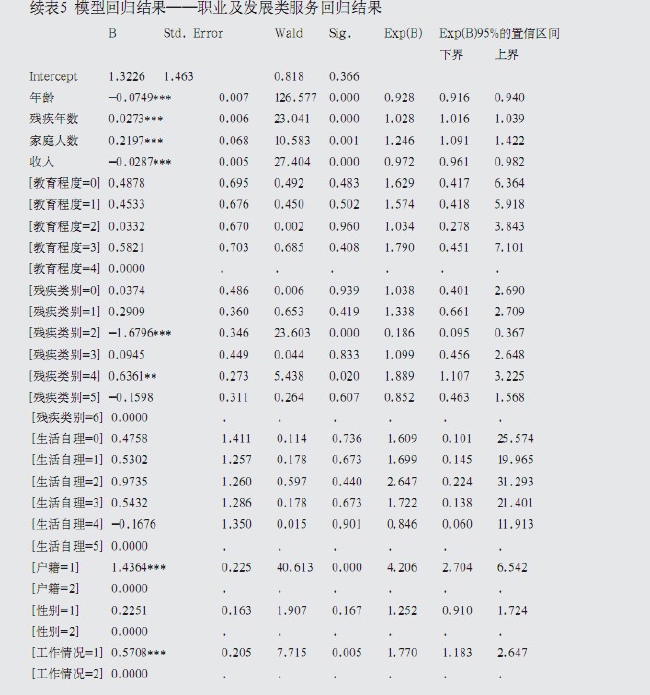

在中国的社会保障体系中,社会福利是社会保障的最高层次,所以它所关注的不仅仅是保障残疾人的基本生活,更要考虑到残疾人及其家庭未来的发展。教育及职业发展类福利包括教育费用补助、职业教育与培训、就业安置与扶持三项,正是体现残疾有福利的本质所在。分析残疾人对此项目与不进行需求选择的影响差异情况。年龄对残疾人是否倾向于选择教育与职业发展类项目有负的影响。原因也明显,随着年龄增长教育与职业培训所能获得的回报减少,而且其中的教育费用补助是学龄阶段的残疾人获得,而年龄越大,希望获得职业教育与培训、就业安置的需求也会相对减小。残疾持续的年数、收入与家庭规模对残疾人是选择教育与职业发展类服务还是不需要残疾人相关福利服务与扶助与前面几项的情况相同。相比于精神残疾,听力和智力残疾更偏好于不选择教育及职业发展类补助与服务,而视力和肢体残疾则更倾向于选择相关的教育、职业类福利服务与扶助。其原因可能在于其自身是否适合工作来看,相对可能精神、肢体和视力残疾可能更适合工作。从残疾人生活自理能力影响因素看,相比于生活有极度障碍的残疾人,除重度障碍外,都更偏好于选择希望接受教育及职业发展类福利服务与扶助。原因也在于生活有重度和极度障碍的残疾人不太适合工作,所以他们选择得到教育、职业发展类福利服务与扶助的偏好也低。同样,农村残疾人比城市残疾人更希望得到此类服务,有工作的残疾人比没有工作的残疾人更倾向于选择接受残疾人教育及职业发展类服务而不是不选择任何福利服务与扶助。

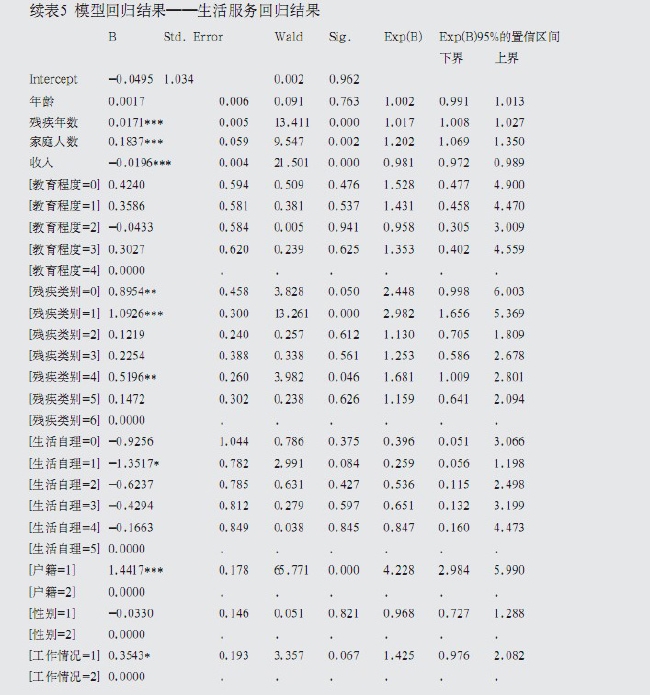

生活服务是指,日常社区及志愿者为残疾人提供的日常生活服务,如家务的代办、协助。比较残疾人对它的需求与不选择任何福利服务与扶助的情况。残疾持续年数、家庭规模及收入对此的影响与前面基本不变。相比于精神残疾人,其它类型的残疾人更倾向于选择希望接受生活服务。而且多重残疾、视力残疾以及肢体残疾这种倾向性更高,而相对听力、言语及智力残疾人则倾向于选择不需要服务。其原因也在于听力、言语、智力和精神残疾人的生活自理能力相对要高,一般日常的生活可以自理,所以他们不需要此种服务;而多重残疾、视力和肢体残疾相比自理能力不高,所以他们更倾向于选择生活服务。相比城市残疾人,农村残疾人更倾向于选择需要生活服务,有工作的残疾人相比于没有工作的残疾人也更倾向于需要此种服务。

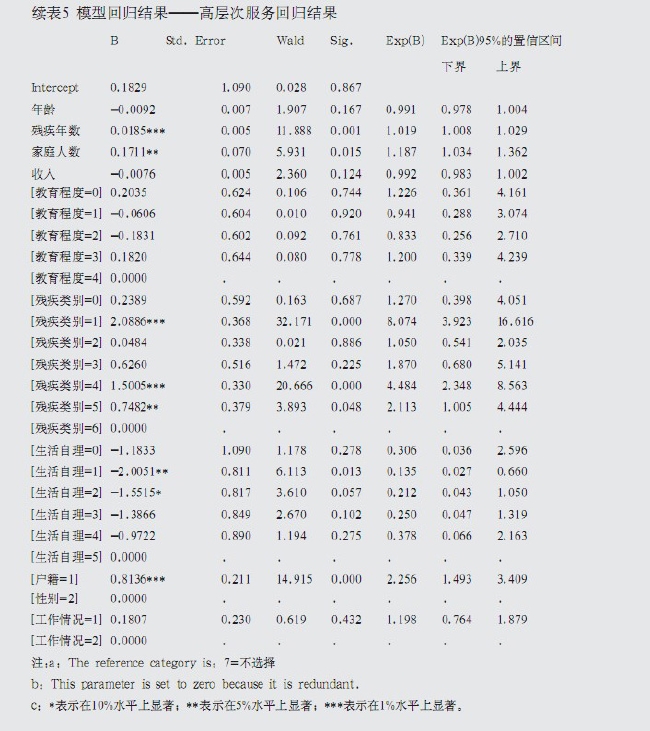

此处的高层次服务包括法律援助与服务、无障碍设施、信息无障碍、文化服务,这些服务相对于生活服务来说,可能是满足残疾人更高层次需求的一些服务。分析不同影响因素对残疾人两项选择不同影响,残疾持续年数与家庭人数对残疾人选择这些高层次福利服务的影响为正,而收入在此没有通过检验,统计学意义不明显。在残疾类别这一影响因素上,以精神残疾人的选择为参照,其它各类别残疾人相比于不进行需求选择,更偏好于选择这些高层次的需求。而分析自理能力这一影响因素,可以看到相比于自理能力弱的,自理能力强的更倾向于不进行需求选择,而自理能力弱的人更希望有这些设施与服务。其原因可能在于自理能力弱的残疾人可能更难接触到此类项目,所以他们的需求更明显。相比于城市残疾人农村残疾人更需要此类服务与设施。更在此项目上,性别变量通过显著性检验,相比于女性残疾人,男性残疾人更偏好于需要此类设施与服务。而对此类福利设施与服务的需求,可能是基于生活自理上的,所以工作因素的影响不明显,没有通过显著性检验。

四、总结及启示

(一)协调服务供给,实现基本福利服务供给均等化

年龄除对残疾人是否选择教育及职业发展类服务有影响,即年龄越大越不倾向于选择教育及职业发展类服务外,对其它服务与扶助的选择没有影响。性别除相比于女性残疾人男性残疾人更倾向于选择较高层次的福利设施与服务外,对其它也没有显著的影响。教育程度这一影响因素没有通过显著性检验,也即没有影响。所以在残疾人福利供给时,不能有所偏颇,使不同年龄,不同性别,不同教育程度的残疾人的福利需求满足度有所不同。

受国家宏观政策环境的影响,现行残疾人社会保障制度体系的形成与我国二元经济社会制度的变迁相一致的。我国二元社会经济结构失衡导致残疾人社会保障制度也结构失衡。城市残疾人参加城市社会保障制度,享有较高的福利待遇;农村残疾人参加农村社会保障制度,由于农村社会保障项目严重缺失,导致农村残疾人得不到应有的保障。正因为原来在农村各项残疾福利服务与扶助的供给严重不足,农村的残疾人福利需求满足率远低于城市,所以从分析中可知,相比城市残疾人农村的残疾人对各项福利服务与扶助需求有更强的需求愿望。而在提供残疾人福利要保证福利供给的公平性,这是我们必须遵守的重要福利原则,缩小城乡差距也成为未来残疾人福利建设的重要工作之一。故在残疾人福利投入上,也应该根据残疾人的需求规模,结合一个地区的经济和服务特点有效得进行财政投入。调整财政投入方向,加强农村残疾人福利服务与扶助的供给,实现残疾人基本福利服务与扶助供给的均等化。

(二)优化服务供给结构,为不同群体的残疾人提供差异化服务

不同类型的残疾人对各项福利服务与扶助的需求不同,相比精神残疾,多重和视力残疾对医疗服务与扶助的需求较强烈;视力、听力残疾对辅助器具的需求较强烈;视力和言语残疾人对康复训练与服务的需求较强烈;肢体残疾对教育及职业类服务的需求较强烈;多重、肢体残疾人对生活服务的需求较强烈;视力、言语残疾对各类较高层次的需求相对较强烈。从残疾人生活自理能力看,随着自理能力的降低,残疾人对医疗服务与扶助、康复训练与服务、生活服务及各类高层次设施与服务的需求增加;而对辅助器具、各类教育及职业发展类服务与扶助的需求降低。

因此,应根据残疾人不同的需要,为不同的残疾人提供不同的残疾人福利服务与扶助。随着年龄增长对教育及职业发展类福利的需求为减弱,所以在此类福利服务与扶助的供给上要考虑到年龄的因素。不同类型残疾人有不同的福利需求偏好,应根据不同的残疾类型提供不同的福利服务与扶助项目。如听力、视力残疾更偏好于辅助器具这一福利项目,肢体和多重残疾人更需要生活服务,言语残疾人对康复训练与服务需求强烈,肢体残疾人对教育、就业类需求强烈,因此在提供福利服务与扶助时也要考虑到残疾类型这一因素。要考虑到残疾持续时间、家庭规模、收入、残疾人生活自理能力及是否有工作等因素的影响。残疾人持续时间越长,家庭收入越高、有工作的人,在福利服务与扶助方面需求越多,就更应对他们有倾斜以满足他们的需求。同时,不同自理能力的残疾人他们对各项服务与扶助的偏好也不同,在福利供给时也应考虑到残疾人这一特性的影响。优化供给结构,提高福利供给的效率。

(三)多方筹集资金,创新残疾福利服务与扶助供给方式

不同于健全人群的社会保障,残疾人社会保障资金依靠个人筹集难度相当大。但是残疾人福利服务与扶助要持续开展,必须要有稳定的资金供给为前提。因此,完善各级财政的支持制度,建立稳定的财政资金机制,确保残疾人社会保障的资金供给,对残疾人社会保障的开展具有决定性意义。一方面,应在财政预算上为残疾人做好物质保障;另一方面,更要充分调动社会、家庭和个人的作用。从构筑和谐社会、实现全面小康社会的目标出发,残疾人的福利制度需要政府的引导和支持,尤其要充分发挥中央公共财政的收入再分配功能,加大倾斜力度,特别是对中西部经济不发展达地区的财政倾斜,资助残疾人,实现真正意义上的社会公平。同时,通过制定优惠政策,吸引社会各界慈善捐助资金,增强残疾人福利水平。

在残疾人福利供给上,也应有所创新。残疾人福利服务与扶助作为准公共物品其供给与生产可以分离,虽然福利由政府主导提供,但可以由私人部门生产,政府购买产品与服务即可。如生活服务等项目可以由私人部门提供上门服务,为符合条件的残疾人或家族提供“服务券”或“消费券”,让残疾人自己选择合适的服务。引入市场因素,加强竞争,提高制度效率。

--(本文摘自《残疾人社会保障与服务国际论坛暨第三届中国残疾人事业发展论坛论文集》)

扫一扫,关注广东残联微信