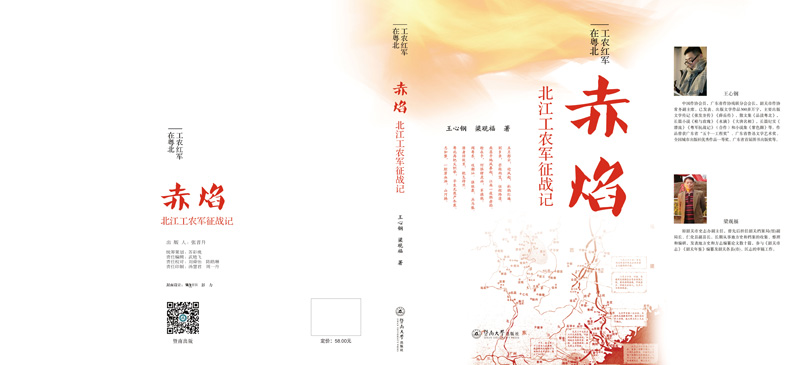

2016年起,作家王心钢和韶关本地党史专家梁观福开始筹备创作长篇纪实《赤焰》。他们对北江工农军的历史进行集中学习与研究。作为一支地方武装的北江工农军,在中国革命危急关头,参加了中国共产党领导的南昌起义、广州起义、湘南起义,这在中国革命史上是罕见的,其征战史亦可歌可泣。许多工农军英雄抛头颅、洒热血,将火热的青春献给了革命和人民,值得敬仰。《赤焰》把讲述时间放在1927年4月上海“四一二”反革命事件前后,直到1928年4月“朱毛红军”会师,并重点介绍了周其鉴等革命烈士的背后故事。故事分为三大块:

一是北江工农军是如何建立的,为什么要北上武汉,其中发生了什么;

二是北江工农军是如何参加南昌起义的,又是如何随军南下的,经历了哪些战斗;

三是南昌起义失败后,这些农军战士如何回乡重树义旗,组织暴动,最后随朱德部队参加湘南暴动,会师井冈山。

今天,让我们来品读《赤焰》第十章:潜伏粤北。

1

南昌起义主力部队兵败潮州时,而留守在三河坝的朱德尚不知情。他们率领的这部分兵力共有4000余人,主要为十一军二十五师第七十三、七十五两个团,第七十四团和九军教导团只是一个空架子。工农军有少数官兵随朱德行动。

朱德非常重视工农武装的建设,跟中共大埔县委取得联系,给了200支枪,帮助他们建立起一支有100多人的地方武装。原来躲“兵患”的当地群众见起义军纪律严明,陆陆续续回到家里,不仅信任军队支持军队,还派人到梅县城、松口等地,帮助起义军侦察敌情。

10月1日这天,一个老伯赶墟回来说,在松口方面,发现很多国民党军,听说是钱大钧的部队,像是要进攻三河坝。

朱德对二十五师师长周士第说,三河坝位于汀江、梅江和韩江三江会合口,中心点是汇城。与汇合点相对,有一座高约80米的笔枝尾山。如果作战,我军驻在三河坝是背水战,地形不利,应转移到对岸的高地去。

周士第觉得有理,命令部队立即过河,来到韩江对岸布防,其中,七十五团驻在笔枝尾山龙虎坑一带;七十三团驻在下村一带;师指挥所设在龙虎坑东边高地。在群众的帮助下,还把所有的船只集中到东岸。

起义军刚完成布防,钱大钧部10个团约2万人便尾随而来,占领了汇城,并在旧寨、观音阁构筑工事,准备抢渡。

敌人到处找寻渡江船只,遭到对岸第七十五团的射击,双方一直对峙到黄昏。因第七十五团阵地正当三河坝对岸,河滩平坦,易于登陆,这里成了敌我双方争夺的焦点。

上半夜,约有二十多只敌船向第七十五团阵地偷渡,朱德指示要“半渡而击”,二十多条船全被击沉,大批敌军在河中淹死。

下半夜,敌人又组织五十多条船实行强渡,结果半渡被击沉,但有一部分敌人爬上了滩头占领了竹林。七十五团团长孙一中乘敌立足未稳,亲率6个连猛扑下去,将敌人全歼。

钱大钧大怒,天亮后,集中众多大炮和重机关枪向起义军阵地猛烈射击,掩护士兵渡河,又令一个团绕到三河坝对岸以南几公里路外的石子笃山脚,企图对起义军进行包抄。周士第早有准备,令七十三团一部出击,全歼了这股敌军。

这时,侦察员报告,一部敌人已从大麻街附近渡河,潮州方面也有敌军前来增援,并占领了梅子岭一带有利地形。七十三团虽经多次出击,但未能把敌军打退,师部参谋处长游步仁在梅子岭附近腹部负重伤,生命垂危。

朱德神色凝重地听完报告,用望远镜观察对岸,只见敌军继续集中大炮、重机关枪向笔枝尾山我军阵地猛烈射击。守卫在山顶的七十五团第三营,在营长蔡睛川的指挥下,打退了敌人多次进攻,坚守在阵地。七十四团也打退了敌人多次进攻,表现英勇。

本来,按照常规,在敌众我寡情况下,部队不宜和敌人打消耗战,而应尽快主动撤出战斗,保持实力。可是前委给他们的任务是阻击敌人,确保进攻潮汕的起义军无后顾之忧。当时因为通讯落后,无法和前委取得联系,朱德和周士第权衡再三,觉得无论牺牲多大,至少也要坚持三天。

10月4日晚,侦察员又来报告,守在笔枝尾山顶的七十五团第三营,因弹药、手榴弹都已打完,全营官兵包括营长蔡睛川在内均壮烈牺牲。东文部、笔枝尾山全被敌人占领;梅子岭一带敌人越聚很多,阵地随时要丢。

朱德想,此次战斗已给敌人沉重打击,但我方也伤亡好几百人。敌人现已呈三面包围之势,再不走就来不及了。

朱德当机立断,要部队当晚撤出三河坝一带,由第七十三团开路,第七十五团掩护。

可是夜间敌军又发起进攻,掩护部队一时不能撤走,直到10月5日拂晓同敌激战后才采取次第掩护、逐步撤退的办法,摆脱了敌人,向西南方向追赶师主力。

第七十五团撤退途中,又经敌人多次伏击和激烈拼杀,全团已所剩无几。第七十四团是起义后新建的番号,本来就没有多少人,只剩下第七十三团还比较完整。

三河坝三天激战,据国民党军事后报告,其战死达1000余人,起义军伤亡虽少于敌人,却也有数百人。

侯静山是广州农民运动讲习所第一期学生。毕业后,委任为中央农民部特派员前往北江一带开展农运,并随工农军参加南昌起义,任随军宣传队员。三河坝激战,侯静山与女宣传员梁慕哲被冲散逃入大山丛林中躲避,后来部队远去,跟不上部队,两人同往香港并结婚,在九龙以教书为生,历时10年,直到抗战时才归队。

三河坝撤出的部队原拟经百候圩、饶平到潮汕与主力会合。10月6日,部队来到饶平以北的茂芝乡,正好遇见二十军教导团参谋长周邦采率领的从潮安突围出来的400余人队伍。

周邦采报告说,起义军主力部队已在潮汕地区遭到失败,诸领导人已经分散撤离和隐蔽,部队全被打散了。这无疑给朱德和周士第等当头一击。

10月7日,在茂芝全德小学召开团以上干部会议。会议根据朱德的意见,作出了部队“隐蔽北上,穿山西进”的战略决策,把余下的2500多人的部队整编为一个团三个营,将负伤人员交给地方党组织分散安置,大部队离开广东境内,向福建、江西方向转移。

此时,这支南昌起义军余部已到非常艰苦地步。部队除遭到国民党正规军部队的追击、截拦外,还要时刻警惕地方武装和土匪的袭击。他们在行军时不得不专门走山谷小道,晚上在林中宿营。时近深秋,不少士兵还身穿单衣,有的连草鞋也没有,打着赤脚,无处筹措粮食之时,官兵们经常饿肚子,缺乏医疗设备和药品,伤病员得不到治疗,枪支弹药也得不到补充,战斗力越来越弱,朱德心里相当沉重。

部队以急行军向武平西北疾走,进到石径岭附近,遇到一个地势险要的山隘口,反动民团事先占据了有利地形,拦住了起义军。朱德认为,前有敌人据险阻截,后有重兵追来,部队若不尽快冲出去,就会困在山谷中,后果不堪设想。

危急关头,身为最高领导的朱德挺身而出。他先叫前卫部队疏散隐蔽以减少伤亡,随后带领几个警卫员,从长满灌木的悬崖陡壁攀登而上,突然出现在守隘口的那些民团后面。这些地方反动武装没见过什么阵仗,突遭背后袭击便乱了阵脚,落荒而逃。朱德马上带人占领了隘口。

起义军官兵急速通过隘口时,都清楚地看到朱德手执一支驳壳枪,威武地站在一块断壁上。本来,二十五师师长是周士第,但这一站却让朱德立威,从此,朱德智勇善战的形象深深地刻在官兵的头脑中,觉得他是位值得依赖的领导。

10月下旬,南昌起义余部到达江西安远县天心圩。由于与上级失去联系,又得不到保障,官兵们情绪低落,军心涣散,包括师长周士第在内的第二十五师领导人,以找组织汇报为名,陆续离开部队。在师团两级的政工干部中,只剩下七十三团政治指导员陈毅。

关键时刻,朱德又站了出来。在天心圩外河滩上,他召集排以上干部开会,豪壮地说:“大革命失败了,但革命的旗帜不能丢。要革命的跟我走,不革命的可以回家,不勉强。”

陈毅和七十四团参谋长王尔琢坚决站在朱德这一边。陈毅坚定地说:“我坚决拥护朱军长的领导,尽我的一切力量,把革命进行到底。”

这次整顿,走了有300多名官兵,留下来有800多人,不少人后来成为人民军队的高级将领。

10月底,部队继续向西北前进,到达赣南大庾县。

这时,国民党内部爆发了粤系、桂系、湘系混战,由于军阀们忙于争夺地盘,便放松了对南昌起义军的追击。朱德、陈毅利用这个有利时机,再次对部队进行了整编。重新登记了党、团员,调整了党、团组织,成立了党支部,加强了党在基层的工作。为了缩小部队目标,起义军改称为“国民革命军第五纵队”,朱德改名为王楷(朱德别字玉阶,故改此名),任纵队司令员,陈毅任纵队指导员,王尔琢任纵队参谋长。

经过整编,部队面貌焕然一新。虽然大家衣衫褴褛,面黄肌瘦,但人人精神抖擞,个个斗志昂扬。朱德自豪地说:“我们的部队经过千锤百炼,现在已经成为一支坚不可摧的钢铁部队。”

11月1日,起义军余部到达湘、粤、赣三省交界的山区崇义县上堡圩。

上堡是个贫困的山区,田地不多,百姓生活困难,但这一带在大革命时期,农民运动非常高涨,有着很好的群众基础,朱德在上堡再次对部队进行了为期二十多天的整训,将部队组成7个步兵连、1个重机枪连和1个特务连。纵队部、重机枪连、特务连驻在上堡圩街口万和堂。工农军部分官兵留在了特务连。

这天,朱德的勤务兵买了老百姓的泥鳅,按价付了钱。他一带头,士兵买东西都按价给钱,一块豆饼、几个辣椒都付钱,百姓给他们做了饭,洗了衣都给工钱。上堡老表说,朱德的部队不光是为占地盘打仗,也不是为填饱肚子打仗,而是爱护群众,为人民打天下。过去老百姓怕军队,恨军队,现在却亲军拥军了。

后来,人们把在赣南安远县天心圩、大庾和崇义县上堡的整训,统称为“赣南三整”。

整训中,朱德思考最多的是部队该往何处去?到哪里找到安身之地?如何跟上级党组织取得联系?这可是南昌起义留下的红色火种,一定要把它保护好。但对于如何保留,他多次和陈毅、王尔琢商量,却一直找不到好的出路。此时已是深秋,天气日益变凉,战士们穿的还是南昌起义那套单衣短裤。粮食、薪饷没有着落,最为严重的是枪支弹药和被服无法补充。

就在一筹莫展之际,突然有一天,朱德看到一张报纸上登的一则消息:“范石生军长率国民革命军十六军移防郴州一带。”他眼前一亮,一拍桌子:“有法子了。”

朱德忽生奇想,决定利用军阀之间的矛盾,与曾结下金兰之交并对共产党持友好态度的范石生合作,好让部队暂时有个落脚之处。他当即写好一封长信,派出小分队前往湘粤边,寻找范石生。

2

或许是心有灵犀,范石生也在派人四处打听朱德的部队。他听说朱德在赣南一带活动,马上派出参谋韦柏萃(原是共产党员)带着他的亲笔信来找朱德,请朱德到湖南汝城与之见面。

朱德细阅范石生的信,信中写道:“春城一别匆匆数载,兄怀救国救民大志,远渡重洋,寻求兴邦立国之道。而南昌一举,世人瞩目,弟诚感佩良深,今虽暂处逆境之中,然而中原逐鹿,各方崛起,鹿死谁手,仍来可知?来信所提论点,愚意可行,弟当勉力为助,只若再起东山,则来日前程不可量矣!弟今寄人篱下,终非久计,正欲与兄共商良策,以谋自强。希即枉驾汝城,到曾办曰唯处一晤,专此恭候。”

寥寥数语,范石生便将自己的想法表达得淋漓尽致。

朱德将范石生的来信情况,对陈毅和王尔琢等作了详细介绍,并和他们研究,与范石生合作的事宜。

陈毅有点意外:“这个范石生,能否靠得住?”

朱德介绍说:“范石生是云南河西人,比我小一岁,和我一同考入云南陆军讲武堂丙班步兵科,一同加入同盟会,又因学习成绩优秀,一同在讲武堂特别班学习,我俩结下金兰之交。毕业后,我俩追随孙中山先后参加过辛亥革命、护国战争和护法运动。民国十五年,范石生所率的滇军第二军改编为国民革命军第十六军,作为北伐军总预备队,驻防湘南和粤北之间。”

陈毅有些疑惑地问:“此人思想倾向如何?”

“范石生在国民党内属左派,同情革命,本部亦有共产党组织,他对蒋介石的‘清党’命令置之不理。南昌暴动部队南下途经闽西上杭时,范石生主动派人来联系我,相约准备在广东接应南昌起义军部队的事宜,表示如起义军能攻占广州,他愿在粤北立刻响应,如起义军南下广东失利,他亦愿申出援手,决不袖手旁观。我把此事向恩来同志汇报过,恩来同志给我写了介绍信,以备可能同范石生发生联系时用。”朱德强调说,“范石生与一般军阀不同,在当前情况之下,我们与范石生的合作不仅可能,而且也有必要。因为部队的伤病员极缺医药,干部和战士都已衣衫褴褛、被服不全,而且时为寒冬,枪支、弹药非常缺乏,部队的经费也十分困难。如能和范石生合作,这些问题都可以迎刃而解,使部队渡过难关,从而保存了革命的种子。”

朱德说得情真意切,又有周恩来的指示,陈毅和王尔琢便一致赞同部队和范石生合作。

“既然如此,我就到汝城和范石山见面。”朱德说。

王尔琢摇头说:“不行,这一路有山匪出没,路上很不安全,何况十六军是否真心还不肯定,还是由我去做谈判代表吧。”

朱德笑着说:“几个山匪怕什么?范石生是冲我来的,我不去怎么行?”

陈毅觉得有理,便从教导团挑了五十多个精干人员,组成一个警卫排护送朱德前往。这路上还是被王尔琢猜到了,果真遭到一股土匪袭击,朱德施计化装逃脱,而他的一名警卫却中弹牺牲。

范石生听说朱德同意合作,欣喜万分,亲自从郴州策马赶到汝城与朱德见面。老同学相见,其激动之情无以言表。

寒暄一番后,朱德开门见山提出:“我们是共产党的队伍,党什么时候要我们走,我们就得走;你给我们的物资补充,由我们支配;我们内部组织和训练等工作,完全按我们的决定办,你们不得干涉。”

“行,这个好说,都听你老兄的。”范石生没有异议。

随即双方正式达成三点协议:一、同意合作后朱德部队编制和组织不变,要走随时可以走;二、朱德部队对外改用第十六军四十七师一四○团的番号。朱德化名王楷,任第十六军总参议、四十七师副师长兼一四○团团长,陈毅任政治指导员,王尔琢任参谋长;三、先发二个月的薪饷,并立即发放武器弹药和被服。

范石生信守诺言,协议达成后,很快就给朱德的部队运来10万发子弹和被服、医药等军需物资一批。朱德才稍稍松了一口气。

在汝城,范汉生特地为朱德部队的到来开了一个欢迎会。朱德在会上旗帜鲜明地说:“生为中国人,就要时时刻刻想着中国。而今,中国外受帝国主义的侵略,内受新军阀蒋介石的剥削、压迫和淫掠,我们的同志被杀害,我们的民众颠沛流漓,我们的孩子无家可归,嗷嗷待哺。一想到这些,我的心就像油煎火烤一样疼痛,所有忧国忧民慷慨悲歌之士,必须挺身而出,加强团结,打倒这个卖国独裁的新军阀。”

后来,朱德还向范石生建议,把秋收起义部队工农革命军第一团张子清、伍中豪部和第二师第一团何举成部改编为第十六军四十七师第一四一团和军部特务营。

“玉阶兄,你说咋办就咋办。要枪给枪,要钱给钱。”范石生又是满口答应。

12月初,朱德打着一四○团的番号,率南昌起义军余部经汝城,向广东仁化进发。

这时,工农军中一名来自仁化的战士建议说:“我家乡仁化是农民运动基础较好的地方,听我们不妨到仁化去驻防。”

朱德高兴地说:“行啊,我的祖籍还是韶关的呢。我跟范军长说说,就移防仁化。”

早在三河坝时,朱德就提出这样一个意见:“我们一定要跟农民运动结合起来,找一个地方站住脚,然后就能发展。”“我们要找朋友,要保存实力,发展斗争。”并派出了第十二支队10名官兵由滕铁生带队到大革命时期农民运动高涨、革命影响较深、群众基础较好的仁化董塘进行联系,进行革命活动。

滕铁生率部到达仁化董塘后,通过秘密地调查,与第五区农会领导人邹跃胜取得了联系。随之,在邹跃胜的安排下,又与仁化党组织负责人蔡卓文等人接上了头。蔡卓文见到十二支队官兵,犹如见到失散多年的兄弟,激动不已,他握住滕铁生的手久久不愿放下。

滕铁生向蔡卓文传达了党的“八·七”会议精神。“用土地革命和武装斗争这个总方针来武装党员、干部,使党员、干部们认清革命形势,明确任务,振作革命精神,从而向反革命势力进攻。”

“这可太好了!“蔡卓文难抑内心的激动。

他们与十二支队官兵一道,分赴各乡村去串联,座谈、宣传、先后恢复了区农民协会和23个乡农民协会、农民自卫军组织,使沉寂了几个月的农运工作又有了起色。

12月9日,朱德率部队进入仁化城口,沿途宣传革命,动员群众,在厚坑逮捕土豪劣绅彭挺生。

10日,部队到达董塘(时为仁化第五区)。朱德夜宿在董塘泰丰店里,并在店里召开中共仁化支部,第五区农民协会及农民军自卫党员干部会议,作了动员,决定立即乘夜分头出发到安岗、麻塘、石塘、历林等村袭击。

当夜,33名土豪劣绅们在睡梦之中被捕,押往董塘。

11日,朱德在董塘禾坪岗召开大会,公审土豪劣绅,就地处决了24名罪大恶极的土豪劣绅,释放了另9名罪行较轻的人员。

冬天的风是寒的,但群众的心是热的。农民们拍手叫好:“王团长为民撑腰,杀恶霸,搞土改。我们又可以扬眉吐气了。”

当晚,中共北江农暴委员会派来交通员转来了中央要求朱德率部参加广州起义的指示。据此,朱德决定率部离开仁化,南下参加广州起义,并派出副官先到韶关火车站,办理南下广州的火车兵运手续。

当时,粤北时局特别紧张,不仅范石生部正在移防,张发奎部也陆续从广州调往韶关。因此,韶关火车站的车运极为频繁,致使朱德副官与火车站多次交涉,南下车皮都无法落实。朱德便亲自与范石生交涉,范石生最终答应在他的兵运列车中,抽调部分车皮给朱德部队南下所用。

13日,朱德率部从仁化来到曲江,驻扎在韶关火车站附近的东河坝,准备赴广州参加起义。次日,当部队登上范石生特批的火车皮正准备南下时,忽然接到从广州起义撤出来的人员报告,广州起义已在昨日失败。

由于广州暴动,韶关城已经戒严,店铺、银行、钱庄都已关门,范石生的部队在城内如临大敌,拿着枪支的商团也出来阻止朱德的部队进城。

考虑到要尊重范石生,与之合作,朱德、陈毅决定部队在城外驻扎。

部队横渡武江,来到西河坝,见不远处有一个大天主教堂(今韶关市武江区西河镇光明巷),打算住进去。可是教堂里面走出来一个法国神甫,“哇哩哇啦”地对着部队喊。当时没人懂法语,无法与这个神甫讲得通。

朱德对陈毅说:“你是个法语通,你用法语与神父交涉。”

陈毅走目前,用流利的法语告诉神父,我们的部队不是一般的队伍,而是正义之师,处处维护民众利益,纪律严明,秋毫无犯。此次我们的部队因为遇到特殊情况无处投宿,临时到此借住,并无久留之意。如蒙神父允许暂住,官兵们将严格束约自己的行动,圣堂私室决不入内,器具物件决不挪用,将尽量保持环境的宁静清洁。

陈毅还告诉神父,他少年时上过教会学校,后来留学法国,对法兰西文明留下十分美好的印象,对教义也比较熟悉。我们带领的这支部队,正是以拯救人类为已任的,一贯克己助人,不入民宅露宿山林是常事。现因时居严冬,为了爱惜青年士兵的身体,恳请神父容纳。

神父听了,大感意外,想不到在粤北地区小城郊外,在一支极为寻常的军队中,居然有一位极有教养而又精通法语的年轻军人。他的态度立刻变得亲切起来,满口答应部队入住教堂,并把几位神职人员介绍给陈毅和朱德认识。

团里的干部战士看到此情景,都对陈毅产生钦佩之情。“听说陈指导员到法国留过学,是个大知识分子,如今能和我们共患难,真不简单呢!”

朱德部队有近千人,天主教堂无法全部入住,因此部队一部分依然扎在县城外东河坝墨江会馆(今属浈江区)附近。

此时,有几十个从广州暴动失败后跑出来的同志找到朱德部队,有关广州起义失败的情况也逐渐明了。这一城市暴动的受挫又一次深刻地教育了部队领导,朱德、陈毅等人也清楚地认识到只有到农村去,才是唯一的出路。

东河坝一带是曲江县农民运动的策源地。广州起义失败后,北江农暴委员会在东河坝秘密筹划北江农暴工作。

朱德在天主教堂驻扎的第二天,召集开了一个短会,商量派人到东河坝寻找和联系地方党组织。

朱德说:“从西河坝到东河坝有好几里路,必须通过城区。我们现在挂着范石生部队的番号,通过反动军队的岗哨当然不成问题,但是,要到农村去找党的组织,要接近群众,就不那么容易了。因为群众不明真相,会把我们当作反动军队来看待的,我们要想点办法去接近群众。”

王尔琢提议说:“我们穿着军装通过城区,到了东河坝农村后,不如改穿便服,打扮成老百姓去接近群众,这样行不行?”

“这个建议要得。”朱德找来一个小藤箧,放上几套老百姓衣服和一些宣传材料,便亲自和几位同志一道到东河坝农村,直接去和群众打交道。

朱德进村第一个见到的是刘福。刘福曾是北江农军学校的工作人员,并曾任北江农民自卫军司务长。他是个有心人,当朱德的部队经过东河坝时,便发现这支队伍纪律严明,毫不惊扰群众,同反动军队不一样,估计这可能是一支革命军队。

当听说眼前这位慈祥的中年人就是这支部队主官后,刘福热情把朱德一行带到自己家中。朱德见刘福家清贫如洗,就随和地坐在自带的藤箧上。

刘福说:“我们一些参加南昌暴动的同志,在潮汕失败后都陆续潜回家乡,我们都不甘心,要继续搞农暴。”

朱德听后,高兴地说:“可找到同志们了!你把他们请来见见。”

三天后的晚上,刘福把叶凤璋、邓其森、孙靖等人找来,他们都是参加过南昌起义的北江军战士。朱德带着藤箧,又从西河坝来到了刘福家里。

朱德从藤箧里拿出几份宣传革命的材料分发给他们,然后坐在藤箧上,详细地分析了南昌起义失败后的革命形势,勉励大家不要因革命的暂时失败而悲观,只要扎扎实实地组织群众,恢复农会,继续进行武装斗争,革命就有希望。

粤北的冬夜是寒冷的,但是,在朱德的革命热情激励下,大家都忘却了寒冷。

叶凤璋兴奋地说:“我们这里的农会虽然受到了敌人的摧残,但只要我们分头努力发动,农会是可以重新组织起来的。”

果然,在这批骨干的努力下,东河坝的农会又活跃起来。

朱德离开时,他的藤箧留在了刘福的家里。刘福没有辜负朱德的期望,坚持革命,1931年,不幸被捕,光荣牺牲。

刘福牺牲后,朱德留下的藤箧,一直由刘福的女儿刘秀珍收藏着。直到解放以后,这个藤箧才为韶关市博物馆所征集保存。

3

朱德考虑到部队与范部同住韶关城有点不方便,且紧靠城区目标太大,不利于外出活动,便向范石生提出想另择地驻防。

“那你们就到犁铺头(今韶关市浈江区犁市镇)吧,离城也只有三十多里。想喝酒时随时来找我。”范石生在地图上一指。

犁铺头是武江河边一个南北货物集散码头,水陆交通便利,商贸较为繁荣。朱德很看重犁铺头这个地方,认为此地北靠湘南,易于退防,解决队伍供给也方便。

12月19日,朱德率部进驻犁铺头,并将团部设在圩上一家当铺里,其余部队驻扎在附近的狮塘村。那家当铺主人叫李有财,在当地置有不少田产,只是为躲兵患,早带全家人回始兴家乡去了,空留下一幢大房子。此当铺前面临街,后面紧靠武江码头,地方还宽敞,能住近百人。

此时,全团官兵已有1200余人,装备有俄式重机枪2挺,手提机枪4挺,驳壳手枪120余支,步枪500余支。由范石生军长授给一面青天白日满地红标志的“国民革命军第一百四十团”团旗,被服、经费均如数发给,并补充了6万发步枪子弹。当时,林彪在部队中任连长,粟裕任排长。陈毅还在军中成立了秘密党支部。

部队安顿下来了,士气为之一振。朱德开始积极组织部队整训,并暗中进行党的政治教育,准备等待有利的时机再行举事。

岭南的12月下旬,太阳出来天气还是暖和的,在野外操课比较合适。部队到达犁铺头后,朱德决定把各连队的多数军官和比较有发展前途的班长、士兵集合起来成立教导大队,共有150人左右,亲自给他们授课。

时任第一营营长兼教导队队长的李奇中回忆道,经过了失败的折磨和长途转战,现在能够有这样一个休整的机会,自然是十分难得的。但是究竟怎样休整呢?他们心里都没有底。开头几天,部队除了理发、洗澡等杂事之外,就是照例的出出操,还有就是由政治指导员陈毅讲讲话,谈淡形势,整顿思想。而在这些日子里,他每次到朱德那里去,或是从其窗前经过,总看见朱德坐在那里,在纸上写些什么;写一阵,停笔凝思一阵。

有一天,教导队刚出早操回来,传令兵就跑来找李奇中说:“李队长,朱夫子叫你去一趟。”不知是因为朱德任过教导团团长的缘故,还是因为他那较大的年纪和慈祥的长辈风度,当时同志们都亲切地管朱德叫朱夫子。

李奇中连忙赶去,一进屋,就看见教导队副队长蒙九龄和一区队长早巳在那里。

朱德像往常一样,和蔼地招呼他们坐下,简单地问了问队员们的情绪和生活情形,然后笑着问:“部队已经休息了几天,应该进行一些军事课目训练呀,如何进行训练,你们考虑过没有?”

被朱德这一问,李奇中觉得脸一阵发烧,心想,真是,教导队就是训练干部的,怎么没想到如何进行训练这回事呢?他只好红着脸回答:“没有。”

“咳,怎么能不考虑呢?”朱德略带责备地说,“就现在的形势看来,我们像这样安定的机会并不多。敌人总要打我们,我们总是要打仗的。可是以后要打什么样的仗,仗怎么打,大家并不了解。我们要抓紧一切机会来训练部队,让他们经常学到新的作战知识才行。”

朱德见他们低头没有说话,就温和地笑了笑说:“现在考虑也还来得及。我们来研究一下吧,看学什么好。”

李奇中说:“学当然该学,可是……就是没有教材。”

“教材是人编的嘛。没有教材,我们自己编。”朱德拿来几张纸,分放在他们面前说,“我考虑了一下,先谈谈,你们记下来研究研究,再教给同志们。”

“现在,敌人是强大的。我们的大革命失败了,才开始搞自己的武装,人少,枪也少。要想战斗打得赢,以少胜多,就要根据我们的条件,讲求新的战术……”等李奇中他们准备好纸笔,朱德从桌上拿起一叠写满字的纸头看了看,开始讲起来。

当时,朱德讲了很多,事情经过了三十年,李奇中对于许多内容已记不起来,只记得一开始是从接敌运动的队形讲起的。他要求在讲授战术动作时,要抛弃旧的一套队形,采用新的战斗队形。例如将旧的疏开队形改为电光队即梯次配备的疏开队形,以减少密集队伍在接敌运动中受到敌人火力杀伤的可能性;又如散兵队形由一字散兵线改为弧形的和纵深配备的散兵群,以构成阵前纵深的和交叉的火网而在战斗上造成以少胜多的条件等等。在战术上,他特别强调知己知彼的重要,要求指挥员重视对于敌情的搜索和侦察工作,不摸清敌人的情况不动手。在战斗动作上,他反复强调士兵除了耍熟练手中武器以外,一定还要做到不靠近敌人不开枪,打不中不开枪。

记得在讲述每一个问题,朱德总是谆谆告诫:“一定要让每个同志牢牢地记住,我们人少枪少,不能和敌人硬拼,我们要瞅敌人的弱点。我们要注重避实击虚的游击战术。”

显然,对于这些问题,朱德是经过了长期思索的。他知道部队中的军官多是科班出身,学的是正规军那一套,并不能适应新的形势,熟悉游击战术。

“强敌进攻莫硬打,抓敌特点我猛攻,孤敌疲敌我围歼,常遣精兵骚扰敌。”他很有兴致地讲解着,形象地概括着,平摊开一双大手,在桌面上比划着,抓起随手拿到的东西,摆给他们看,或是拿起笔,在纸上画出草图,解释给他们听。

李奇中三人聚精会神地听着,被这些新鲜的内容深深地吸引住了。这些东西,他们在旧的操典中,甚至在黄埔军校学习时都没有学到过。就以电光形(梯次配备)的疏开队形来说,它的优越性是非常明显的,这在以后的多次战斗中得了验证。

讲了整整一个上午,朱德有些口干了,李奇中连忙倒来一缸开水给他喝,并问:“朱军长,你这些新东西是从哪里学来的?”

“是从外国学来的,也是从战斗里学来的。”朱德笑了笑回答说,“可是,我在江西军官教育团那么久,关于军事教育我却没有参加半句话。要知道,教会了他们,他们是要用来打我们的!”

“那你讲什么呢?”蒙九龄憋不住问道。

“讲政治呀。我给他们讲道理,讲革命。我在那里的任务就是讲道理嘛。”说到这里,朱德略微提高了声音,“现在不同了,我们是共产党领导的革命武装,我们就要有革命的战术,来进行革命战争。”

当天,李奇中三个人便仔细地讨论了朱德讲授的内容,把记录整理出来。于是,新教材的第一课便产生了。以后,朱德又口授了第二课,第三课……

李奇中三个人根据朱德的多次讲授和在实地教练中的体会,并请参谋长王尔琢帮助,陆续编写出部队训练的临时教材。这份薄薄的教材分为两部分:一是步兵操典,二是阵中勤务。可以说,这是中国共产党领导的军队最早的一份自编的军事教材。

李奇中清楚地记得,开课的第一天,正是粤北微寒的时节。早晨,教导队全体100多名士兵出罢早操,整齐地站在操场里。

朱德来了。他穿一身灰布军装,老长的胡子剃掉了,看起来比平时年轻了许多。他站在队前,缓缓地扫视了大家一眼说道:“同志们,我们闹革命,要有革命的意志,也要有革命的本领。从今天起,我们就要开始军事训练了。你们都是革命军队的骨干,学好了,就可以把本领传到整个军队中去。”

接着,朱德亲自讲授了第一课。讲完后,又带着教导队走到预定的演习场,把全队分为两个连,进行对抗演习。他自己担任进攻连的连长,组织士兵按照新的队形演习动作。演习中,有的人动作不正确,他便亲自卧倒在泥地上作示范。部队演习结束时,他已是满身泥土。

教导队将教材抄发到各营,并派出教导队的学员到各营担任教员。经过短期训练,部队的战术水平迅速提高,他们当中不少人后来成了我军优秀的指挥员。朱德口授的教材,也在全团推广教学。这些教材直到上井冈山以后,还是部队战术教学的重要材料。

红军游击战的战术,正是犁铺头练兵时起奠定了最初的基础。

关于朱德部队在犁铺头的活动,1984年犁铺头一位88岁的老人侯神钦有过一段回忆。他说,朱德当时带一个团驻在犁铺头街镇的一家始兴人姓李的当铺里,他就在这里办公。有一个连约40多人,住在相隔一里多路狮塘村的祠堂里,部队很艰苦,用稻草铺在地上睡。他们就在这里休养生息,加强训练,提高杀敌本领。白天,住在犁铺头的指战员,经常在现在电影院的坝地开会,或操练;住狮塘的就在村后滇军范石生部队扎搭建一间大茅屋办公,并在村的东面操练。晚上,仍以连排为单位分散到农村中去,深入各家各户访贫问苦,宣传和发动群众。部队初进村时,群众不明真相,纷纷走避。朱德带领部队的指战员,耐心的说服群众,叫大家不要怕,不要走,安心生产。后来群众看到这个部队不侵犯群众利益,纪律严明,逐渐地接触了。

一天上午,驻扎在狮塘村炊事班一名年轻战士路过一间农民厨房,见屋内无人,不禁嘴馋,偷偷拿了一些花生和鸡蛋。此事被同班其他战士发现后,报告了连长。

连长十分生气,认为随便拿百姓的东西,是违纪的事影响很不好。他不仅将违纪士兵批评了一顿,还将此事向朱德作了报告。

朱德听了连长的报告后,把那个违纪士兵叫到自己面前,缓声问道:“你是不是拿了老百姓的东西?”

那士兵“嗯”了一声低着头。

朱德看着他的眼睛,严肃地说:“我们是人民的军队,爱护老百姓的利益是我们区别于国民党旧军队的标志,你随便拿老百姓的东西不就是损害了他们的利益吗?要知道,没有人民群众的拥护和支持,我们将无法生存,革命也只是一句空话。我们部队的生活虽然很艰苦,但老百姓比我们更苦啊!越是艰苦,就越要遵守群众纪律,要记住,我们是人民的军队。”

那士兵情不自禁地流下了热泪。“我错了,我请求处分!”

“关键是要这里解决问题。”朱德指了指士兵的脑袋,“知错改了就好,你先回去向连长检查检查。”

后来,那违纪士兵主动在全连大会上作了深刻的检查,还在连长的陪同下到失主家里赔礼道歉,并赔了银毫。

狮塘村的群众都称赞说,这支军队同其他国民党军队就是不同,纪律严明、爱护百姓。那位违纪士兵也感慨地对人说:“团长没有一点官架子,批评人既严厉又使人口服心服,促使你自觉改正。”

扫一扫,关注广东残联微信