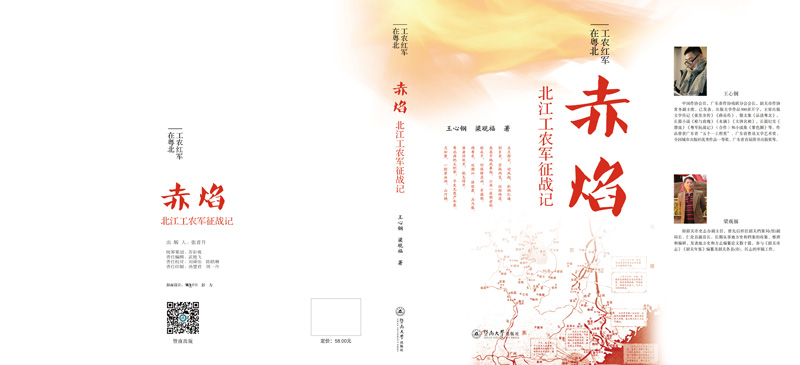

2016年起,作家王心钢和韶关本地党史专家梁观福开始筹备创作长篇纪实《赤焰》。他们对北江工农军的历史进行集中学习与研究。作为一支地方武装的北江工农军,在中国革命危急关头,参加了中国共产党领导的南昌起义、广州起义、湘南起义,这在中国革命史上是罕见的,其征战史亦可歌可泣。许多工农军英雄抛头颅、洒热血,将火热的青春献给了革命和人民,值得敬仰。《赤焰》把讲述时间放在1927年4月上海“四一二”反革命事件前后,直到1928年4月“朱毛红军”会师,并重点介绍了周其鉴等革命烈士的背后故事。故事分为三大块:

一是北江工农军是如何建立的,为什么要北上武汉,其中发生了什么;

二是北江工农军是如何参加南昌起义的,又是如何随军南下的,经历了哪些战斗;

三是南昌起义失败后,这些农军战士如何回乡重树义旗,组织暴动,最后随朱德部队参加湘南暴动,会师井冈山。

今天,让我们来品读《赤焰》第七章:随军南下。

1

再说,张发奎接到贺龙、叶挺给他的电报,说南昌业已举事,劝他一起加入革命堡垒。此时,他虽然没有得到战斗详报,也猜测出他们是在共产党的领导下暴动了。张发奎开始还抱有阻止他们的幻想,认为自己在第二方面军威信最高,部下还是会听令的。只要他亲自出马招呼一下,叶贺也拉不走多少队伍。

张发奎下庐山后,感到眼下当务之急是稳住南昌城外围的部队,尤其是驻黄龙门、马回岭的第二十五师。因为这个师是他部下最有战斗力的一个师。于是他亲点自己的特务营,乘坐小火车,直奔黄龙门车站的第二十五师部。

张发奎身边的特务营,都是从各军中百中挑一的年青小伙子,绝大部分是广东籍子弟,约有四五百人,每人手中都有一挺手提机关枪,也称“花机关枪”。那时得到一支连发武器实属不易,张发奎时刻不忘把这支卫队带在身边以防不测。

天近晌午时分,张发奎赶到黄龙门车站,朱晖日与李汉魂前来迎接。

李汉魂沮丧地报告:“张总司令,七十三团团长周士第把他的一个团拉走了,第七十四团参谋长王尔琢带走了两个连,第七十五团的三个营也不知去向。”

张发奎挥了挥手:“周士第是我把放在团长这个位置的,他会听我的。赶快上车,和我去马回岭,我要亲自截住他们。”

于是,朱晖日、李汉魂跳上小火车。火车上,除了张发奎和他的特务营外,竟然还有3名苏联顾问。

黄昏时分,天色逐渐暗了下来。聂荣臻、周士第带着担任后卫警戒的起义军第七十三团第一营守在一座铁桥边。他们听说张发奎亲自带着队伍坐火车追来了,隔河还清楚看见张发奎在那边喊话,便命令机关枪向空中开枪,吓一吓他们。

张发奎听到枪声,以为火车司机已被共党控制,只好与李汉魂等人跳下火车,沿着路基向北狼狈而返。

载满特务营的火车却未停下,一直开到德安车站。火车一停,他们即被起义军包围,周士第命令他们放下武器,保证官兵的安全。他们只好服从。

聂荣臻等人进入车厢,发现张发奎的望远镜和随身的一些物品丢在桌上,还有一面“青天白日满地红”、并缀有黄穗子的国民革命军第二方面军旗。有意思的是,这面军旗被作为起义部队的军旗,一直扛到潮汕失败为止。

一会儿,一个参谋带来张发奎的一封信,问是否可以把他的望远镜还给他。显然,他不指望追回他的部队了。

聂荣臻马上痛快地说:“可以,就连他的卫队都一同放回去。”

刚刚被缴获的张发奎的特务营又整了队,乘火车向北开去。

8月4日下午,气温高达38摄氏度,人坐在房间里不动也直冒汗。张发奎心里却有些发冷。他在九江紧急召开第二方面军的高级将领会议。

张发奎见自己手下三万人马差不多被叶挺、贺龙拉走了三分之二,真如同挖走了自己的心头肉。一开会,他就大骂:“叶挺、贺龙公然叛变,于公谊私情均不可谅!一定要讨伐!”

朱晖日是反共坚决的人,挂着第十一军长的头衔,叶挺率军起义使他只剩下一个不完整的师,差不多成了空头军长,自然是恼怒万分。听到张发奎的叫嚷,他第一个起来响应:“奶奶的,共党如此嚣张,应立即派兵追击。”

第二十五师师长李汉魂提出要攻打叶挺、贺龙,追回部队。

黄琪翔虽然也跟着骂叶挺不够朋友,不过他的反共态度还不太坚决,没有那么激烈地主张追击和讨伐。

坐在席间的叶剑英听着十分焦急。目前,张发奎手下的第二方面军虽然只剩下一万多人,可是要是去追击南昌起义部队,江西朱培德的部队必然会配合。起义军南下前有李济琛、钱大钧的粤军部队拦阻,后面又有尾追,定会陷入前后受夹击的不利境地。如果张发奎放弃追击,朱培德为保存实力也不会牺牲他手下为数不多的部队去追赶,南昌起义军南下就没有后顾之忧。

叶剑英从容地点上一支烟,内心却激烈地想着对策。

等到张发奎及其身边的将领发泄完仇恨,叶剑英把烟按在烟缸里,开始用他的梅县客家话发言。他明白张发奎在气头上虽然嚷着要追赶叶贺部队,内心中还是想保存和壮大实力,不会舍得拿仅存的那点本钱去打硬仗。他决定利用张发奎一直想重回到广州立足的意图,劝诱他放弃追击起义军的打算,以便保存起义军的实力。

叶剑英从容不迫,先分析了一番整个形势,说明现在国民党内实际上分成宁、汉、粤三派,都变成了新军阀,只有我们是真正继承孙总理遗训坚持革命的。在这三大派中,南京的蒋介石是我们第四军的宿敌,掌握武汉政府军权的唐生智的湘系军队也不能容纳我们,只有回广东去找老上司李济琛,在那里开辟一块地盘。等到有了自己的基地,再北伐统一天下。而要实现这一点,现在最重要的是要有实力。没有实力,一切成了空话。

这句话说到张发奎心口上了,他不禁轻轻点头表示赞许。

叶剑英扫了眼众将领都聚精会神的表情,继续侃侃而谈:“叶、贺已经撤离南昌,势必南下广东。广东的李济琛必不相容,肯定要派兵迎击,广州城随之空虚,这正是我们南下广东的大好时机。如果我军打起‘援师讨逆’的旗号,直趋广州,比跟着叶贺屁股打,两败俱伤好多了。”他转身对张发奎说:“张总指挥,我们原来商量好的,到广东重新做起,如果尾追叶贺,徒耗兵力,我军仍无立足之地,又怎样实现总理遗训,重新北伐呢?”

张发奎沉思了一下,有些为之动容。他其实最了解南昌起义部队的底子,特别是叶挺部队的战斗力。再想到起义军虽然拉走部队,对他还没有完全翻脸,在文告中仍把他列为革命委员会主席团七委员之一,起义中缴获的他的望远镜等私人物件也都派人送还。此时与叶贺约定互不相扰,让他们南下去吸引李济琛、黄绍竑的粤桂军队主力,打个两败俱伤,自己正好可以像叶剑英所说的那样,乘虚而入广州,下一步也可取李济琛而代之,待坐稳了广东再图其谋。

正是考虑到这些,张发奎的脸色缓和了许多。

黄琪翔接腔道:“叶参谋长分析得有理,我建议暂时与叶贺示以和缓,派人去约定分路南下,互不相扰。”

张发奎点点头,表示同意叶剑英、黄琪翔的意见,放弃了尾追贺叶部队的想法。他沉思了一会,说:“这样吧,为避‘通共’之嫌,我们还是派出一部分兵力去追赶叶贺的部队。叶参谋长,你电告武汉政府,就说‘职部积极进剿,本日先头部队已抵涂家埠,速向南昌追剿’”。

2

南昌乃四战之地,易攻难守。暴动队伍不得久留。何去何从,摆在了中共领袖们面前?按照原来的计划,暴动成功后,就先打回广东去,再进行第二次北伐。

关于起义军为什么要走广东这条路的原因,史书上有许多不同说法。据时为贺龙警卫连连长、建国后曾任过江西省副省长的黄霖先生回忆:

起义军当时从南昌撤出的行动方向和行军路线的情况是,当时有几个意见。一个是可以到广东去建立根据地,另一个意见是到湖南去建立根据地。贺龙是赞成到湖南去的。他本人是湖南人,他的部队湖南、湖北人多。到湖南好开展工作。而叶挺却赞成去广东。他的部队广东人多,他是广东人。而且广东又是革命的策源地,因为广东东江农民运动有基础,到东江就可以得到当地农民支持,又可以推动农民土地革命的大发展。还有一个很重要的原因就是如果能够占领到汕头这个海口,就能取得苏联的外援。所以多数人认为在东江建立革命根据地是比较容易,也比较好。当时还有人说,如果占领广东,一个月就可以有一千万元大洋的税收,海关就是一个极大的收税处。所以赞成去广东的人较多。还有人认为,如果去湖南,在湘赣边界可能能够站得住脚,但有一个顾虑,就是担心缺乏政治教育的湖南籍官兵容易逃跑。

行军路线是走东路还是走西路呢?这个问题也讨论了许久。走东路就是从抚州、瑞金、会昌直杀梅县。走西路就是走吉安、赣州、韶关这条路线。争论的结果还是走东路。因为东路敌人不知起义军可以直接占领梅县,然后再取潮汕。如走韶关,根据叶挺的说法是需要打垮朱培德的部队,再打垮钱大钧的部队,还得打垮黄绍竑的部队,这里很不容易的。因为他们部队多,加起来有10多个团,而起义军的力量不比他们强大。况且到了韶关之后,敌人就可集中5个师的兵力来对付起义军。起义军是长途跋涉,而敌人是以逸待劳,再加上还有张发奎的部队尾追,所以说要想从西路入广东是很困难的,甚至是不可能的。所以,争论的结果还是走东路。

8月5日,改编后的北江工农军官兵奉命撤出南昌,向广东进军。周其鉴看了参谋团拟好的第一阶段行军计划,即由南昌——临川——宜黄——广昌——石城——会昌——寻邬。在全长一千二百里的主要道路上,选的是平行路,预计8月26日集中于寻邬。

谁知起义队伍一出南昌进入进贤县,就出现了“逃兵”。一打听,原来是蔡廷锴的第十师。

有些被动参加起义的十一军副军长兼第十师师长蔡廷锴,8月4日率部到了进贤县一带,见中路的起义军总指挥部离其部近百里、无法掌控他后,忽然提出“礼送”共产党员离队。然后,像早有预谋似的,他把部队带到福建,找他的老长官陈枢铭去了。所幸的是,张发奎来电要他枪决部队中的共产党人,蔡廷锴并没有执行。这令张发奎十分恼火,更恼火的是蔡廷锴公开拥蒋,并在电话中痛骂了张发奎一顿。

蔡廷锴这一走,起义军一下损失一个主力师近5000人,剩下的部队只有16000人左右。

撤离的路途比想象中艰难百倍。天气极热,沿途多山路,每日行军四五十公里,士兵负担极重,每人背50-300发子弹,还有机关枪、大炮等,找不到挑夫。沿途群众不知底细,纷纷逃离,暴动人马得不到补充和支持,沿途生病掉队者不计其数。

李立三回忆:“食物与饮料全买不到,甚至终日难得一粥。渴则饮田沟污水,以故兵士病死极多,沿途倒毙者络绎不绝。同时军队中多无军医处、卫生处等的组织,无法救治。加以宣传工作极坏,逃走极多。仅行军三日,实力损失已在三分之一以上,遗弃子弹将近半数,迫击炮完全丢尽,大炮亦丢了几尊,逃跑及病死的兵士将近四千。”

出现这种情况,固然有自然的原因,即天气太热。另外也因敌军进行反动宣传迫使民众逃避,造成起义军沿途补给困难。8月8日,部队进入临川城时,原以为这是个不算小的县城,可以补充一番。没想到进城后,竟是十室九空。

周其鉴一问留下的老头们,回答是:“杨如轩的兵走的时候都说,你们是北军,来了后就要共产共妻。有年轻女人的家都吓跑了!”

在临川,北江工农军这支刚改编的部队,又奉命再改编,一部分编入贺龙部二十军第三师第六团第二营,一部分编入政治保卫处特务队,一部分编到粮秣管理处运输队。

工农军自南昌出发以来,一直都随着革命委员会行动,担任警卫工作,现改编于二十军之下,很多人对此都有点想不开。原来,在南昌起义队伍中,只有叶挺的第十一军素质高些,主要军官大多数是中共党员和黄埔毕业生,士兵中也有许多是党员和革命骨干。工农军能加入这样的队伍,自然感到荣耀。而二十军是从原来湘西的绿林队伍中发展起来的,队伍成分杂,纪律松懈,沿途不少士兵乱放泠枪、拉夫、捉牲口,闹得民众鸡犬不宁,纷纷逃避。而工农军现在归二十军统辖,大家有些不以为然。

事实上,工农军编入二十军是有原因的。二十军政治部主任周逸群向军长贺龙建议,为了从政治上加强第二十军,以他所率的直属部队1500多人为骨干建立一个第三师,辖第六团、教导团这两个团,原在叶挺部队的工农骨干可以一并加入进来。贺龙当时虽不是中共党员,但坚决拥护共产党,他也知道部下良莠不齐,很难一下子改造过来,便同意了周逸群的建议,当即任命周逸群为师长,徐特立担任党代表。

这样,新成立的三师的军官差不多都是共产党员,士兵也有四分之一是共产党员。部队中党员比例如此之高,是当时绝无仅有的。虽然从政治素质来看第三师是素质较好的部队,可其中大都是未经锻炼的学生兵和工农骨干,在军事素质方面还欠缺些,所以主要负责起义军指挥机构——革命委员会的警卫和征粮工作。

工农军官兵思想单纯,觉得能保卫中央首长,也是一个挺自豪的工作。他们得以近距离地看到周恩来、李立三、张国焘和谭平三等大领导,何况他们敬重的农民运动负责人彭湃也在队伍中。周其鉴帮着做队伍思想工作,带着官兵们沿路高呼“土地革命”、“杀回广东”、“建设工农政权”。大家也觉得这才是工农自己应做的事体,不枉数月来的奔波劳碌。

这天,彭湃来找周其鉴,说农工运动委员会在讨论农民解放条例时,对“没收二百亩以上地主土地”一条争持不下,特地派他来到工农军中,向农军出身的官兵征求意见。因为他们来自基层,最有发言权。

周其鉴当即安排召开了一个座谈会。

一位农军代表说:“如果是要没收二百亩以上的大地主的土地,便是耕者无其田。为什么这么说呢?在广东,特别是在北江地区,二百亩以上土地的地主是不多的。”

周其鉴接着说:“这一意见提得好,我认为讲得有道理。我曾在北江地区作过调查,当地有二百亩土地的地主确实是不多,反而二百亩以下、一百亩以上的地主不少。”

“你们的意见让我对土地的认识有了新看法,回去后我一定向中央转达你们的意见。”彭湃高潮说。

果然,后来中共前委在瑞金召开会议时便将“没收二百亩以上土地大地主的土地”这一项做了符合现实的修改。

部队继续南下,进入宜黄县城,情况更糟,全城只发现有老孺八九人,屋内的东西也都已坚壁。行军到新丰县城,又是空无一人,只有当地出产的胶糖有好几十缸摆在街上,还有些桐油桶丢在那里。进城的部队实在饥饿难熬,只好人人拿碗盛一点胶糖充饥。光吃糖毕竟不行,有的连队从米袋中取出米来做饭,又把桐油当成豆油来炒,结果吃过后许多人就呕吐不止,有的腹泻。如此下来,自然生病掉队甚多。

到广昌时,二营张凌营长突然病倒。师长周逸群便令张营长随军医院医治,命乐民代理营长,卓庆坚则代理营指导员。

卓庆坚告诉乐民:“蒋介石企图收买贺龙,瓦解起义军。起义军一到临川,蒋介石便派来特使送来委任状,要贺龙离开起义军部队。贺龙一怒之下,就将蒋介石的特使给枪毙了。”

乐民问:“贺龙真的把特使给杀了?”

卓庆坚说:“是啊。那特使大喊着两军交锋,不斩来使,要求贺龙留他一条命,同时不要坏了战场规矩。贺龙这人是两把菜刀闹革命起家,为断了蒋介石的妄图,他才不跟你讲什么规矩呢?对蒋介石派来的特使说杀就杀呢。”

乐民一听,久久不语。

卓庆坚说:“我觉得杀特使也是杀给意志不坚定的人看的。起义军到临川时,二十军参谋长陈裕新叛徒了。这让贺军长很生气。尤其严重的是,陈裕新的叛逃,肯定会让原定进军计划泄露,有必要及时改变进军线路。有人认为部队如果经赣东入粤,走的多是山路,武器弹药的运输和公务员的转移都相当地困难,给养也不易解决。因此,军事参谋团决定,部队到瑞金后,改道经汀州、上杭进入广东东江地区。”

乐民换了一个话题:“我们从临川到广昌一路走来,不知道什么原因,基本上见不到什么老百姓。像宜黄城内本是个有几万人口的小城,也只见到几十个六七十岁的老人,其它人早跑得不见了踪影,”

卓庆坚说:“我也觉得有点奇怪,后派人了解到,这是国民党反动派在沿途大造舆论,说什么‘共产共妻’‘共产党杀人不眨眼’等等,强迫老百姓要离开所住之处,否则,就给予重惩。在敌人的威逼之下,老百姓不得不躲的躲逃的逃。怪不得沿途见不到人影?正因为如此,我们起义军的给养十分困难,难以得到沿途群众的支持。”

卓庆坚喝了一口水又说:“现在天气炎热,给养困难,医药缺乏,士兵们患病者日益增多,病死者也不少。士气相当之低落。对于上述情况,中央前委相当着急,先后采取了各种措施,最主要的就是加强官兵的政治教育。同时加强纪律,在见不到老百姓的情况之下,也决不允许去骚扰老百姓,真正做到秋毫无犯,要让老百姓知道起义军不是国民党反动派诬蔑的那样,共产党是为老百姓谋幸福的,起义军是老百姓的队伍,是专门打贪官污吏、土豪劣绅的队伍。同时,起义军也大量地宣传,争取民意。”

乐民说:“卓指导员,你是宣传高手,这宣传的事就交给你了。”

“这是自然的。”卓庆坚说。

其实在广昌,中央前委就开了一个会,周恩来、恽代英、彭湃和郭沫若等人都在会上讲了话,要求领导要带头到战士中去做政治思想工作。卓庆坚发挥自己的宣传文艺特长,深入各连排班做政治思想工作,鼓舞战士们的革命情绪和斗志,还教战士们学唱《国际歌》、《国民革命歌》和《工农兵联合起来》等歌曲。战士们学会后在行军中边走边唱,斗志更为昂扬,都夸二营有个“好指导员”。

为维护和密切军民关系,起义军总指挥部三令五申,严禁鸣枪抓夫,违令者严惩不贷。谁知一个战士正好碰到枪口上。他想抓一个农民帮着挑粮,那农民不愿意。这战士竟然开枪威胁。总指挥贺龙闻之大怒,命令警卫连马上将这战士五花大绑抓来。

为严肃军纪,贺龙让人写下一张布告,宣布这名违犯军纪的战士的罪状,随即将他押到人来人往的桥头,当众执行枪决,并把布告用小石子压在其尸体上。

随后,两名到粮店抢粮的战士,一个是十一军的,一个是二十军的,也被执行枪决。

此举在部队中震动很大。“抓一个挑伕也要遭枪决啊”!看来贺胡子的军队确实与众不同,真的是纪律严明的军队!

卓庆坚和周其鉴一商量,趁机以这些违纪事件为反面教材,加强对官兵进行纪律教育,确保他们纪律严明,不发生违反军纪之事。

3

回头来看负责追击的张发奎。

8月9日,张发奎连发两电给汪精卫、谭延闿、唐生智和孙科等人,痛陈“此次贺叶叛变中央,精神受刺激过甚,实已心灰。……务令共党歼尽,稍赎罪过”。然而,张发奎打完电报,却低声对黄琪翔道:“我们另择路南下吧,记住,不要跟得贺叶部队太紧。”

就这样,张发奎、黄琪翔率第二方面军,与南昌暴动的贺龙、叶挺部队平行而进,互不侵犯,当获悉叶、贺的部队抵达赣南抚州,有窜入粤东之势时,他便命部停止追击,取道新淦、吉安、泰和、赣州、南安,于9月20日来到南雄。

起义队伍离开南昌,避开了与张发奎、朱培德这些军阀的作战。叶剑英在这时利用军阀矛盾,为共产党人立了一大功。不过中国共产党当时的思想认识还是要夺取广东,目标在大城市,到那里去,纵然后无追兵,前面也必然要遇到广东军阀那个劲敌。

在广州,李济琛听说中共起义部队直奔广东而来,慌作一团,连忙召开师以上军官会议,进行紧急部署,阻止南昌起义的部队进入广东。

当然,还有一件事令他头痛,就是如何对应南归的张发奎部。这毕竟是老四军的队伍,大部分是粤军的子弟,没有反对的道理;但如果让他们回来,张发奎如今不同往日,他率领的四军已赢得“铁军”荣誉,羽翼丰满,回到广州,还会听他这个老长官的话吗?

此种局势使李济琛左右为难,但权衡利弊后,他决定以击败入粤之中共起义军为首要任务,而对张发奎、黄琪翔所部则暂持“欢迎”南下广东的缓冲态度。

由此,李济琛同意张、黄回粤,甚至派闲居广州的原四军副军长陈可钰代表他到半途迎接,希望黄琪翔带部队到东江尾追叶、贺部队,与两广部队夹攻“叛军”。

黄琪翔根据张发奎的安排,坚不从命,李济琛不得已,只好命令驻韶关的钱大钧的部队以及黄绍竑的桂军会集粤北、粤东,全力阻挡叶挺、贺龙的部队;任命陈济棠为前敌总指挥,并将其所部第三十一团、三十二团和补给团从粤西东调广州集结待命。

在韶关,成立了专门对付起义部队的总指挥部,由第八路军副总指挥、桂军首领黄绍竑坐镇指挥。黄绍竑亲自指挥第七军的两个师和钱大钧的二十师共一万多人马,于8月中旬开到赣南,主动迎战起义军,阻止其南下。

扫一扫,关注广东残联微信