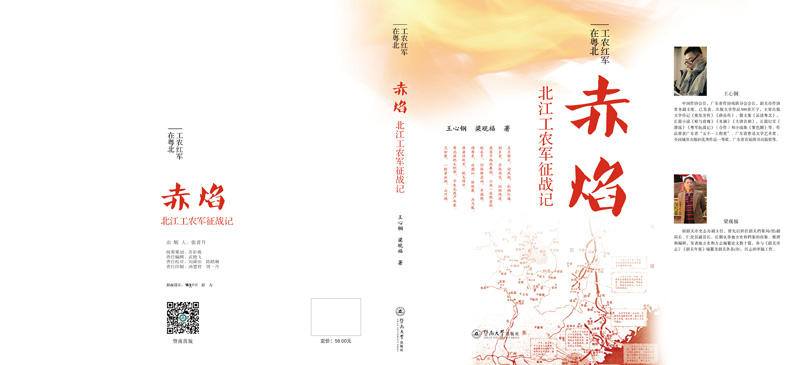

2016年起,作家王心钢和韶关本地党史专家梁观福开始筹备创作长篇纪实《赤焰》。他们对北江工农军的历史进行集中学习与研究。作为一支地方武装的北江工农军,在中国革命危急关头,参加了中国共产党领导的南昌起义、广州起义、湘南起义,这在中国革命史上是罕见的,其征战史亦可歌可泣。许多工农军英雄抛头颅、洒热血,将火热的青春献给了革命和人民,值得敬仰。《赤焰》把讲述时间放在1927年4月上海“四一二”反革命事件前后,直到1928年4月“朱毛红军”会师,并重点介绍了周其鉴等革命烈士的背后故事。故事分为三大块:

一是北江工农军是如何建立的,为什么要北上武汉,其中发生了什么;

二是北江工农军是如何参加南昌起义的,又是如何随军南下的,经历了哪些战斗;

三是南昌起义失败后,这些农军战士如何回乡重树义旗,组织暴动,最后随朱德部队参加湘南暴动,会师井冈山。

今天,让我们来品读《赤焰》第一章:北水南流。

1

当第一颗子弹射来时,周其鉴下意识地一闪,随即是第二颗、第三颗,都是熟悉的驳壳枪枪声。眼见得划船的艄公纵身跳下江,他暗叫不好,也翻身入水,潜入船底。好在他从小喜欢游泳,能在水里潜游三五分钟。他随波逐流飘了上百米,确信安全后,这才探出头,深吸两口气,奋力向对岸游去。所幸北江并不宽,只有二三百米,不用几分钟便到了对岸。只是4月天,正是粤北又冷又落时节,江水冰寒彻骨,上得岸来,不禁打了几个寒颤。他趴在一块石头上歇息会,四周望望,再次确信安全后,便向一只停靠江边的小渔船走去。

一个小时后,当身着一套水上人家破衣衫的周其鉴出现在曲江农会门口时,农会负责人梁展如大吃一惊。“发生什么事了?”

周其鉴淡然地笑笑:“没什么,差点挨了黑枪。”

站在梁展如一旁的欧日章忙问:“谁干的?是不是叶国棠那伙人?”

周其鉴道:“只闻枪响,未见人影。幸好我会水,躲过一劫。我刚才在一条渔船上弄了套干衣服,船家不在,我便留了一块银元。”

梁展如扶着周其鉴说:“快进屋,叫厨房熬碗姜汤,小心着凉。早知道我们派人到火车站接你。”

周其鉴摆摆手:“没什么大碍。这样的事见多了。”

欧日章恨恨地说:“叶国棠这个反骨仔,下次落到我手里,看我怎么收拾他?”

周其鉴刚才是乘粤汉线的火车从广州到韶关的。下车后,他怕人多眼杂,没有直接出站,而是改从另一条小路离开火车站,独自来到江边,雇了一条小船,欲横渡浈江到市区小岛上,没成想还是被人跟踪,差点中了黑枪。显然这是熟悉情况的人所为。

在北江地区,最早成立村农民协会的是曲江县翻溪桥、腊石坝两个村。欧日章口中提到的叶国棠正是翻溪桥村最早的农会负责人。

那是1924年9月,孙中山第二次到韶关督师北伐,并电召以彭湃为团长的广东农民自卫军和施卜任团长的广东工团军来韶关。9月12日,这两个团赶到韶关后就遵照孙中山的指令,迅速组成宣传队,在韶关城郊一带发动当地群众支持北伐。正是在彭湃等人的支持鼓舞下,曲江的翻溪桥、腊石坝两村农民协会应运而生。叶国棠、叶凤章、黄希盘分别被选为两村农会负责人。不过当时并没有叫农会,而是叫犁头会,因为农会红旗上绣有一把大犁头,老百姓觉得叫犁头会亲切些。随后,不少积极分子到翻溪桥、腊石坝学习取经,梁展如就是其中之一。

梁展如长得黑黑瘦瘦,留了一小撮山羊胡,显得有些老成持重。他是曲江县乌石乡鹅鼻洞塘面梁屋人,出身贫寒,却喜好读书,考入省立韶州师范学校就读,后因家庭经济拮据交不起学费不得已辍学,回到家乡,当了个教书先生。其时,白沙民团团总、团副借搜捕窃贼为名,常领团丁数百人到塘面、竹园两大村行掳劫之实,梁展如出于义愤,自写诉状到曲江县署状告这两个团总。正是第一次国共合作时期,曲江县当局还多少关注民情,梁展如这个乡村教师竟然打赢了官司,一下子在当地出了名。随着曲江农民运动兴起,梁展如看到这是为农民仗义执言的好平台,便积极投身到其中,和欧日章等四处筹建农会,得到周其鉴等上级领导的赏识。到1925年末,曲江全县已有7个区农会、41个乡农会,农会会员达到了11320人。

而欧日章则长得墩墩实实,一副走南闯北精明的模样。他出生于曲江县(今武江区)重阳镇暖水村一个贫苦农民家庭,仅读过两年私塾。9岁时,父母相继去世,随叔父生活,从小养成正直倔强,敢于反抗的性格。1912年,20岁的欧日章离开故士,到新加坡、香港谋生。他学过建筑,搞过搬运,见多识广,在江湖上交了不少朋友。他在左手臂刺上“革命”两个大字,以示为穷人谋解放的决心。1924年,欧日章从新加坡回到家乡。同年冬,在翻溪桥农会干部叶凤端的协助下,他在重阳暖水办起“犁头会”。1927年春,西水成立曲江县第十三区农民协会,欧日章当选为农会执行委员,并挑选30名青壮年建立“曲江县第十三区农民自卫军”中队,兼任中队长。此队伍日后发展至百余人。

韶关时称韶州,曲江县城设在韶关市区。省农会鉴于曲江区乡农会的发展壮大,同意成立统一的县农会。1925年11月20日,曲江县第一次农民代表大会在市区下后街宏仁善堂(今市建国小学)内召开,与会会议代表有112人。恰好彭湃要带广州农民运动讲习所第五届100余名学员到韶关训练,他便决定率领这批学员参加此次大会。曲江代表们得知彭湃要来,高兴得不得了,上百人到火车站列队迎接,很是隆重。

曲江农代会由国民党中央农民部特派员刘胜侣主持。彭湃代表省农会向大会致贺词,还向曲江农会颁授了犁头大旗和农会印章。大会选举王士宾、叶国棠为常务委员,梁展如、欧日章、叶凤章等15人为执行委员或候补执行委员。县农会办公地点设在宏善堂内。会议决定在全县范围内开展二五减租减息运动,并通过了《农会会员须知》:

服从农会命令,遵守农会纪律;按章缴纳会费,拥护多数决议;

不得借会营私,私斗尤须禁绝;不分地方界限,不分姓氏差别;

凡是本会会友,务须亲爱团结;帝国主义军阀,专吸工农膏血;

工农联合奋斗,万众一心冲决;打倒贪官豪劣,敌人完全消灭。

原以为叶国棠当上农会常务委员后,会尽心尽力做工作,谁知道他骄傲自大,自甘堕落,很快被当地势力强大的地主豪绅拉下了水,成了变节分子。叶国棠利用手中权力,不断地吸收地主豪绅和反动团体的成员混入农会,有的甚至成为区乡农会负责人。这些人混入农会后企图改变农会性质,以达到破坏农会的目的。梁展如、欧日章等勇敢站起来抗争。这样,为争夺曲江农会的领导权,农民和地主代理人之间展开了激烈的斗争。

这天,省农会负责人彭湃找到周其鉴说:“曲江农会叶国棠越来越不象话,我派人下去调查,他竟然搞威胁恫吓,真是吃了豹子胆了。”

周其鉴说:“难道北江办事处镇不住他?”

“北江办事处主任丘鉴志书生气重,根本降不住这个地头蛇。”

原来当时,省农会为加强对各地农会和农民自卫军的组织整顿,将全省划为7个区,除中路外,每个区设一个办事处,由办事处代表省农民协会指导该地区的农民运动。省农协北江办事处就是当时7个处之一。其时北江地区已有曲江、乐昌、南雄、英德和仁化5个县建立了县级农民协会,下计有10个区、2011个乡农民协会。各县农会工作都由省或北江办事处派去的特派员领导。特派员名为“国民党农民部特派员”,实际上都是中共党员,做党的农运工作。

北江办事处第一任主任丘鉴志是彭湃的得意门生,跟周其鉴是广东省甲种工业学校的同学。丘鉴志工校毕业后,便跟随彭湃,成为广东农民运动讲习所第一期学员。彭湃考虑到他是韶关乐昌县人,便派他回韶关主持北江各县农会工作,设法改组曲江农会领导班子,以改变叶国棠把持农会的局面。

谁知叶国棠闻知,公然对抗。

在1926年4月5日选举出席省农协第二次代表大会代表的会议上,叶国棠竟然动用民团武装阻挠丘鉴志和农会特派员赖彦芳等人进入会场。一些农会会员见叶国棠如此行为,愤怒退出会场进行抵制。叶国棠趁机操纵选举,强行选出包括自己在内的4名土豪劣绅代言人作为曲江出席省农代会代表。

同年5月,省农协第二次代表大会在广州如期举行。叶国棠等4名曲江“代表”在大会期间造谣煽动,分裂组织,攻击上级职员。彭湃闻之,拍案而起,以省农会名义在大会上宣布取消叶国棠等4人代表资格,当场将他们拘留审查;同时发出《致各地农友电》,将大会惩戒曲江县非法代表事件向全省各级农会通报,并发出《请曲江县农友改选代表电》,派中央农民部特派员侯凤墀等到曲江,主持召开曲江县农民代表会议,宣布省农会取消叶国棠等四人代表资格和另选代表的决定,重新选出欧万民等4名代表,到广州出席省的代表大会。

彭湃对周其鉴说:“省农代会后,我把叶国棠4人放了出来,让他们返回曲江,谁知他们不思悔改,继续大肆造谣诬蔑,攻击省农会,并往各区乡进行煽动,加紧分裂农会的活动。我觉得,曲江农民运动的成败,直接影响整个北江地区的农运,必须派一个得力干部坐镇韶关,领导对曲江农会的改组。现组织决定,由你兼任北江办事处主任。”

周其鉴说:“可是,我还兼任西江办事处的工作啊。”

“那边的工作先由其他同志负责。现国民政府正组织北伐,曲江是第一站,地位重要,可不能让一粒老鼠屎坏了一锅汤。”

周其鉴立刻遵命前往。

周其鉴生于1893年,早年考入广东省甲种工业学校,受五四运动影响,参与领导全省学生爱国运动,被选为广东省学生联合会副主席,1921年加入中国共产党。他最早是从事工人运动的,后因农民运动蓬勃开展,出任中共广东区委农委委员兼任广宁农民协会委员长,回家乡广宁领导农民开展减租减息斗争,建立农民自卫军,使广宁县成为全省农运较为发达的县份之一。中共党中央刊物《向导》曾发表了蔡和森所写的介绍广宁农民运动的文章,称赞它是历史的大事变。也正是这一点,彭湃看中了周其鉴。

广东有三江,即西江、北江和东江。这三江分别流经粤中、粤北和粤东,均为边远贫困地区,农民生活困苦,阶级矛盾尖锐。

1926年7月,周其鉴到曲江后,一面与叶国棠等接触,弄清他们的意图,一面依靠省农会北江办事处和中共北江地委等党组织,暗中派出骨干分子深入农村,向广大农会会员宣传发动,揭露叶国棠一伙破坏农运的罪行。

这天早上,周其鉴约叶国棠在人气最旺的韶关茶楼饮早茶。

一言不合,叶国棠“啪”的一声把一支驳壳枪放在桌上,口出狂言:“曲江是我叶某人的地盘,我们有人又有枪,你们省农会奈何不得?”

周其鉴可不像丘鉴志那么软弱,衣扣一解,露出腰间佩带的两支手轮枪,不动声色地严斥道:“你叶国棠是农民出身,本应为农民说话,可不要自寻绝路。沦为地主豪绅的看门狗。”

叶国棠横蛮说:“我就这样,你们敢动我?”

周其鉴见叶国棠已无药可医,便亲自主持召开曲江县农民代表大会,撤消了叶国棠的县农会常务委员职务,并将叶国棠及其一伙混进农会中的坏分子统统清除出去,重新选举共产党员梁展如、欧日章、叶凤章等为县农会常务委员。

随后,周其鉴在欧日章陪同下,穿上当地人爱穿的蓝黑布衫,深人曲江各区乡农会,进行整顿,经常爬山涉水,访贫问苦。

有一次正值隆冬,周其鉴下乡见到许多农民缺乏过冬棉衣,冻得打哆嗦,心里非常难过,当场脱下自己的棉衣给一位大爷披上。他回到办事处后,立即打电报给省农会,要求省农会把工人捐献的御寒物资尽快运来。农民收到这批御寒衣服后,无不念农会的好,纷纷要求加入农会。

调研中,周其鉴了解到,北江地区包括清远、英德、佛冈、曲江、翁源、南雄、始兴、乐昌、仁化、乳源、连山、连县和阳山等十三个县,其中横亘着五岭山脉,山峦起伏,地形险要。韶关向来为北江之枢纽,自古是兵家必争之地。在清末民初,这里常年有外省部队驻扎,曾有桂军、滇军,现在是湘军,军阀混战,民不聊生。北江农民具有中国农民朴实品质,他们每天日出而耕,日落而息,而且大体上来讲,北江地区除了一些盆地之外,大部分土地不怎么肥沃,况且农耕技术较为保守,比先人的刀耕火种进步不了多少,老百姓的日子过得很为贫穷。但他们总是以中国传统中的“乐天知命”、“知足常乐”和“万般皆是命”的思想维系日常生活,很少自发从事一项要求改善生活方式的行动。

欧日章告诉周其鉴:“北江的土地中可耕面积不大,拥有数百亩以上的地主数量并不多。大部分是有几十亩土地以下的自耕农,比没有田地靠打工、或者只有少得可怜仅有打到半年口粮的普通农民要好一点,但总的来说还是处在贫困线上。只不过有大贫、小贫和特贫之差别。在农村,少数的豪绅是特殊阶层,他们与贪官污吏勾结在一起,狼狈为奸,把持着地方政权,他们将国有的赋税摊派到小商人或农民负担,从中谋利。百姓稍有反抗,小则要你倾家荡产,大则弄得家破人亡。为此,百姓怨声载道。”

周其鉴问:“农民要交的田租是多少?”

欧日章道:“农民耕种地主的土地,将土地的得益百分之三十甚至百分之五十交给地主为田租,每逢节日还要给地主送礼,平日里还时不时地为地主做些义务劳动,负担十分重。很多农民到青黄不接之时家中有面临断粮之险,地主就趁机将家中积存的粮食用来放贷,利息特别之高。农民春天向地主借一担稻谷,到秋收时得还给地主一担半。这是典型的高利贷。但如果不借,又有什么办法呢?难道眼看一家人活活饿死么?所以,只有咬牙借下地主的稻谷,到秋收再来还。秋收后,还了地租,还了高利贷,农民一年打下来的粮食就所剩无几,第二年,又得向地主借高利贷……”

梁展如插话说:“我们农村流传有这么一首童谣:‘农民刮了禾,家中无粒谷,田主仅收租,家里堆满谷。’这首童谣充满了辛酸和血泪,也是农村社会的真实写照。”

周其鉴点点头道:“西江地区也和你们北江相似。但不论如何,农民的忍受终究是有限的,俗语说‘狗急了会跳墙,兔子急了也会咬人’,何况是受压迫和剥削太深的人民?也许只要有一根火柴,这大火势必会燃烧起来。而农会,正是这一根火柴。我们要通过农会,把农民发动起来。其实,农民之所以支持和参加农会,就是因为农会开展的减租运动,关乎农民自己的切身利益。”

梁展如说:“周同志,你这次来得正好,省农工厅厅长刘纪文是个专与工农作作对的坏家伙。曲江救灾委员会曾将我们通过的七成交租的决议,两次报给农工厅,但这个刘厅长连卷也不检,偏听曲江全属田土业佃维持会8月19日发出的快邮代电,竟然在8月30日发给曲江县长、县农会、县团警等机关制止曲江减租运动的训令。此训令一出,平地起风波,影响十分恶劣。农民纷纷要求政府出面,撤了这个厅长,说他的屁股都坐到田主那边去了。”

周其鉴眉头紧锁说:“此事我知道。国民党中央农民部、省农民协会是坚决支持曲江减租运动的。省农会领导得知刘纪文饬令制止减租运动后,决定‘为农民为运动计,为曲江全县人民计,为后方治安计’,已以省农会执行委员会的名义,向国民党中央执行委员会政治会议谨呈了《请愿书》。《请愿书》在详细报告曲江减租原因、经过等情况的同时,还赞扬了曲江农民的正义行动,揭露了省农工厅长和曲江全属田土业佃维持会破坏曲江减租运动的阴谋和谬妄。该请愿书说,刘纪文的训令是为‘地主长目’、‘向县农会攻击,居心尤为狡毒’的‘宝剑’,表现了刘纪文‘破坏曲江各界救济旱灾委员会减租决议’”的‘阴行’。”

欧日章开心地说:“这个请愿书写得好,只是国民政府会听吗?”

周其鉴给他递上一支烟卷说:“放心吧,现在大讲‘扶持工农’,我想国民政府会作出决定的。”

果真,在广州的国民党中央执行委员会接到省农会《请愿书》后,于9月18日召开会议,决定撤掉了省民政厅长古应芳和农工厅长刘纪文的职务,并对省农会在《请愿书》提出的五条要求,也令国民政府转饬有关部门去实施。

可以说,周其鉴在曲江最为得意的,就是帮助曲江减租运动取得成功。

2

待周其鉴入屋在一张板凳上坐定后,梁展如端上一盆煮熟的番薯给他充饥,自己则汇报起曲江农会的近况。

“叶国棠等被赶出农会后,引起了土豪劣绅的仇恨。他们见无法从内部来控制农会,便在外勾结土匪,以武力来镇压农民,袭击农会,捣毁农会。前几天是曲江乌石圩日,街上挤满了赶圩人群,一个团防局团丁故意找岔,开枪打死一位农会会员,引起公愤。我打听到这是乌石大地主、团防局头子成玉山暗中唆使的结果,立即发动农会干部、会员抬着死者尸体,冲入成家铺子,砸烂了团防局,迫使成玉山向死者赔偿损失。成玉山当时见我们农会人多,表面上满口答应,暗地里勾结匪首黄细苟下山,企图进攻农会。我得知消息后向上级报告。省农会联络国民革命军驻韶部队消灭了这股土匪武装。我也组织了300多人的农军队伍,参与剿匪。最后,罪魁祸首成玉山被活捉,公审后枪决。”

“先不要理这些跳梁小鼠。”周其鉴神色凝重地说,“自从年初宁汉对立后,国共关系日趋紧张,我这次从广州来,要告诉你们一个更为严重的事件,蒋介石在桂系李宗仁、白崇禧等支持下,已完全倒向国民党反动派一面,昨天,也就是民国十六年四月十二日,他们在上海大肆屠杀共产党人和革命群众,制造骇人听闻的白色恐怖。大街上血流成河,监狱里人满为患。”

梁展如听了不禁倒吸一口气,去年5月间,北伐先遣部队率先出师北伐。7月9日,国民革命军全面进军北伐。北伐军经过粤北的花县、清远、英德、曲江、乐昌、仁化、始兴、南雄等县,这些地区的农民纷纷筹粮筹款,烧茶送饭不畏酷暑,不怕艰险,跋山涉水,为北伐军的顺利进军服务,随军者不下万人,仅曲江就有3000名农民参加北伐的服务工作。7月下旬,蒋介石率北伐军总司令部人员路过韶关时,还在曲江、乐昌接见了农会代表,满口“扶助工农”、“感谢大家支持北伐”,现在一年不到就翻脸不认人,竟然向支持北伐的工农开枪,难怪叶国棠敢光天化日之下派人打黑枪。

周其鉴一口喝完厨房刚端上来的姜汤,身上暖和许多。他对梁展如和欧日章说:“你俩马上分头通知各县农会特派员,明天来北江办事处开会,我有中共广东区委重要指示要传达。”

“好,我俩这就分头派人通知。”梁展如说罢,和欧日章急急出了门。

周其鉴回里屋冲了个热水澡,换了套干净衣服,也往老东门的北江农军学校赶去。

农军学校位于弓箭街都司衙门旧址(今韶关市区建国路市粮食局)青年会内。学校门口贴有一幅对联,为黄纸红字白边。上联是“铲除社会寄生虫”,下联是“解放世界创造者”,横批是“北江农军学校”。门口立着一个身穿农军蓝制服的哨兵。见是周其鉴,哨兵忙举手敬礼。周其鉴回礼后,径直走了进去。

进入校园,可见三幢旧式建筑,第一幢是主任、队长办公室和宿舍;第二幢为学员宿舍。第三幢是教室。教室右边有一小操场,操场后是饭堂。此时,正在上课,校园里静悄悄的,一树紫荆花开得正艳。周其鉴对这很熟悉,因为北江农军学校是他亲自倡议建立的。

到北江后,周其鉴发现北江地区的农会和农民自卫军的基础比较薄弱,全区11个县中只有曲江、乐昌、仁化、南雄、英德等5县的农会和农民自卫军比较健全,而其余的乳源、始兴、阳山、连县、翁源、连山6县则由于缺乏骨干,尤其是军事干部严重缺乏,情况很不理想,组织欠严密,战斗力不强。他由此向省农协执委扩大会提出在韶关创办农军学校的建议,得到与会者的赞许和支持。

会后,周其鉴回到韶州,向中共北江地委和省农会北江办事处传达了省农协执委扩大会议的精神,决定创办北江农军学校,任命朱云卿为学校主任(校长)。

这朱云卿是个年轻将才。他出生于广东梅县,一度随叔父在印尼打工,后回广州考入黄埔军校第三期。在校期间,他加入了进步组织“中国青年军人联合会”,并参加了平定滇、桂军叛乱战斗和讨伐陈炯明的第二次东征,在战斗中机智勇敢,体现出良好的军事才能,受到时任军校政治部主任周恩来的赞赏,1925年底,加入中国共产党。1926年1月,朱云卿在黄埔军校毕业后调到省农会军事部工作。中共广东区委和省农会考虑到朱云卿的军事才能,便派他担任中共北江地委委员,负责主持北江农军学校。

这一年朱云卿只有19岁,一个19岁的青年军官敢挑如此重担,真可谓不简单。

朱云卿到任后,立刻进行筹建工作。当时,军校除专职军事教官朱云卿、曾文斯、俞品威、何文明数人外,政治教官多是兼职,主要由中共北江地委负责人卓庆坚、侯凤池、郑大旺(又名拔夫)、李桃麟、蔡召平、甄博亚和第二军教导师刘小山等前来义务讲课,并不支薪。第一期招收学员97名。分为三个队,每队下辖3个分队。第一队队长俞品威,第二队队长曾文思,第三队队长何文明(兼财务)。另设勤杂1人,司号员1人,办事员5-6人。

根据规定,学员入学条件,必须是在农民运动中一向工作积极,思想进步,略有文化的农会青年为合格。名额是根据各该县农军发展情况和需要统一分配的,也有少数个别学员是由有关人员推荐入学,但同样要通过学校的口试、笔试和体检手续,然后放榜录取。学校经费并不充裕,其来源大半是由各乡村氏族祠堂庙宇的公款收入项下抽拨。学员的生活费用,也是由学员所在各乡的农会供给。

1926年11月,农军学校举行了隆重的开学典礼。中共北江地委书记卓庆坚在大会上讲述了学校的宗旨和学员学习的目的。农军学校主任朱云卿、农协北江办事处负责人侯凤池和韶关市各界代表都在会上讲了话,勉励学员们要努力学习,掌握技能,提高自己,全心全意地为革命事业贡献力量。

朱云卿正在办公室里低头看文件,听到有敲门声,随口说了声“请进”。当抬头看清进来的是周其鉴时,他“腾”地站起来,连忙敬礼道:“周主任,不好意思,没想到是您。”

周其鉴看见这位帅气的主任满脸通红,淡笑着说:“没事,我刚从广州回来,顺便过来看看,这学期有什么新安排?”

“学校主要以军事教育为主,除了正常政治、军事学习外,为让学员能经风雨见世面,还组织学员参加各种社会活动。如参加北伐胜利庆祝会、工农联欢大会、禁赌花会游行和纪念列宁逝世三周年等。放寒假前,我亲自布置学员利用过年休闲,回乡组织、训练农民自卫军。”朱云卿说,“这学期开学不久,我又带领全体学员到黄岗等乡进行宣传、组织农会,号召农民加入农会,组织农民自卫军,以保卫革命果实。”

周其鉴满意地点点头,见墙上贴着一张学员作息时间表,便走上前细看:

5:15起床

5:30出操、上课

9:00早饭

9:30出操或上课

11:30午休

下午2:00军事课

晚上5:00晚饭

晚上7:00上课或文娱

晚上8:00点名

晚上9:00熄灯

朱云卿走过来,介绍说:“学校训练教材主要是着重军事和政治两方面,各种制度都是参照广州农民运动讲习所的经验,并结合北江农运实际而制订的。军事课程以国民革命军步兵操典摘要和野外作战为主要教材,采用课堂讲授与野外演习相结合的方法。为了加强学员的敌情观念,并对社会治安有所贡献,军校每晚都要派出一支由学员组成的武装巡逻队,轮流值勤,沿街巡行,直至次日清早才收队回校。学员实行三操两讲制。必须严格地执行铁的纪律。”

“学员的待遇和业余生活怎么样?”

“学员入学后,由学校发给第人一套蓝色制服(包括衣、帽、绑腿、草鞋、风纪皮带等)及供训练用的枪支、装备等。学员的文娱生活还算丰富。地委同志常来教唱《国际歌》《少年先锋歌》《农会歌》《工农联合歌》《工人农民好朋友》和《劳动创造歌》等革命歌曲。教官们也常和学员们一道排练文娱节目,以活跃学员文化生活。”朱云卿笑着说,“我们的学员还是蛮活跃的。今年元旦,学员们组成了许多宣传队上街和到近郊各处去开展宣传活动,敲锣打鼓,唱春牛、跳纸马、化装讲演、散发革命传单。你看,这是他们的宣传单。”

周其鉴接过一张油印的传单,上面这样写着:

亲爱的诸位叔伯兄弟姐妹同胞们:

我们农军学校是为着我们耕田佬谋幸福的先锋队,谋解除痛苦的大本营,切磋琢磨有二月多了,现在趁此新年良机学校放假之际,我们同学特分头组织宣传队,来和诸位亲爱的同胞畅谈讨论,请诸位不要客气指教一下吧!因为我们统统都是穷人,到现在究竟要用什么方法来解除压迫呢?方能得到安安乐乐不致受人凌辱而过生活呢?现在诸位同胞来听我们讲演啦!快来吧!有好东西听!我们恭喜诸位同胞年禧!同时请诸位同胞听春梅报喜之音吧!

北江农军学校宣传队

“不错,我们的宣传就是要让耕田佬听得懂,看得明白。”周其鉴又问,“现在学校办了几期了?”

“才办了两期,每期三个月,其中第一期已在春节前毕业,现在就读的是第二期。”朱云卿指着室外的小操场说,“第一期毕业典礼就在那里举行,很为隆重。工、农、兵、学、商均派代表参加。北江地委书记卓庆坚在典礼仪式上鼓励说:‘在这里你们经过了三个多月的训练,军事技术,思想觉悟有了很大提高。回去以后,你们就是农民自卫军的教官,是农会的骨干,革命很需要你们,希望你们回去以后,要宣传、组织、扩大、训练农民自卫军,协助农会,搞好工作。’我则代表学校向每个学员发了一本共产主义的书籍,毕业证书、同学录和纪念章。教导师陈嘉祐师长也到会讲了话,送给每个学员一个纪念章。”

“卓庆坚书记讲到点子上了。学校应该抓紧为农会培养军事人才,随时准备要打仗。”周其鉴说,“我刚才在学校转了一圈,这里地方太小,规模不够大,一期只有百来人,难以满足各地农会和农民自卫军对干部的需要。我考虑把你们迁到南雄去。”

“不是在北门原开明中学小学部同时筹建了一个南韶政治讲习所吗?该校又名北江政治学校和马克思主义学校,首届就招收了124名工农学员,也算是我们军校的姐妹学校啊。”

“是啊,考虑到两所学校师资和建制相似,我想把两校合二为一,由你统一管理。我来就是和你商量这事的。”周其鉴说,“你或许看到报上的消息吧,蒋介石已跟我们翻脸,广州的李济琛也在蠢蠢欲动,我们得做好军事斗争的准备,你们学校培养的学员将是未来武装力量的骨干。”

“只是我们培训时间较短,武器装备又差,真要跟正规军动起手来,还是差一大截的。”朱云卿有点忧虑地说。他是军事干部,喜欢从军事方面考虑问题。

“人家都把刀子架在你脖子上了,你想不反抗也不行啊。”周其鉴紧了紧裤腰带,那枪硬硬地顶在腰上。

“那好,我马上拟定一个迁校计划,一切早作安排。”

“我就喜欢你这军人的作风。”周其鉴拍拍他的肩膀。

两人正说着,中共北江地委书记卓庆坚推门进来。这是一个二十岁出头的年轻人,佩一副黑框眼镜,显得斯文儒雅。他是广东梅县大埔人,和朱云卿是梅县老乡,说话略带客家口音。他刚给学员上完课,衣服上还沾着粉笔的白粉。

周其鉴打趣说:“你这位中山大学高材生,在这里上课真有点委屈你了。”

“哪里,周特派员可是省农讲所正宗教员,那才是文武双全,水平高啊。”卓庆坚中大毕业后在广州从事青年学运工作,和周其其鉴早已熟悉,去年6月才到韶关出任中共北江地委书记。因而两人说话也随意些。

“卓书记口才很好,鼓动性强,又说得通俗易懂,学员们都喜欢听他的课。”朱云卿一旁夸道。

“现在形势有些紧张,反动势力十分嚣张。我们更需要朱主任那样的军事干部。”卓庆坚拍拍身上的白粉说。

“你说得没错,我正是为此事而来的。”周其鉴说,“我这次从广州来,广东区委领导特意叮嘱,搞武装,要注意团结工团的力量。粤汉工人武装那边我不大熟悉,正想要你介绍介绍粤北工运的情况。”

“工运是相对独立的系统,我可以跟你作些介绍,有必要的话,我叫他们的负责人李甫向你详细汇报。”卓庆坚找了一张椅子坐下。

“你先说说吧。”周其鉴主要负责农运,工运的有工人部的同志负责。

“讲到北江工人运动,那就得从杨殷讲起。杨殷是省港大罢工的重要领导者之一。他早在民国十一年便在粤汉铁路工人中组织成立‘十人团’。这是党的一个外围组织,专门吸收工人中的积极分子参加,每十人组成一个‘十人团’。那时,经杨殷发展的‘十人团’全省有几十个,其中粤汉铁路就有两个,培养了一批又一批的工人积极分子。”

“工团军是何时建立的?”朱云卿关心的是军事部分。

“工团军应该是为了与反动商团对抗而成立的,成立时间是在民国十三年8月27日,以中共党员施入任团长,共有30多个分队、300多人。军士胸前均佩有‘广东工团军’标志。成立那天,廖仲恺省长还接见了他们,勉励工团军要英勇奋斗,积极地支持孙中山的革命政府。”

“听说,他们来过韶州?”周其鉴插问。

“是的。民国十三年8月,中山先生第二次来韶督师北伐。遵先生之令,工团军与彭湃同志所率的农民讲习第一届学员一起北上韶州。工团军当时就住在东河坝,每天坚持操练,中山先生曾经到工团驻地视察,并对工团军全体成员发表演说,进行勉励。工团军在韶驻扎三个星期之后,因广州商团发生叛乱,便回广州参加平叛斗争,起到了极大的作用。平叛结束后,工团军一批骨干被集中到黄埔军校训练。其后,工人武装以纠察队形式出现,工团军虽说没有宣布解散,其实也就名存实亡了。”

“粤汉铁路的工人纠察队实力怎么样?”朱云卿又问。

“民国十四年,粤汉铁路总工会成立后,专门在总工会中成立了一支由我党领导的工人纠察大队,队员有100多人。大队下辖3个中队。有黄沙中队,英德中队,韶州中队。初期纠察队没有武器。到了去年初,才配备了一些武器,其中有水龙机关枪、驳壳枪、左轮枪、七九枪等。虽然武器不足,但纠察队还是取代了原来的护路队,边训练边巡逻、护路。”卓庆坚说,“为加强北江工运,上级将李甫调到韶州,任国民党驻北江办事处特派员。李甫是以共产党员兼国民党员双重身份开展工作的。他曾是‘十人团’成员和工人纠察队负责人,现是北江地委的委员。”

“工运和农运两股力量合起来,我们就更加强大了。”周其鉴做了个两手合掌的姿势。

周其鉴三人走出室外,向远眺望,来自江西的浈江和来自湖南的武江合为一体,汇成宽阔的北江,向南奔流,滔滔不绝。

扫一扫,关注广东残联微信