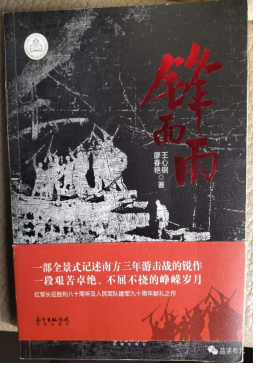

《锋面雨》由作家王心钢、廖春艳共同创作,讲的是长征后南方的革命故事。有关红军长征的书很多,但多是记录二万五千里长征过程的,对于长征中留下的人却关注较少。在强大的“清剿”力量面前,这些“留下的人”是不容易的,他们不仅要艰难地活下去,还要找到活下去的理由。

评论家温阜敏表示,当他看到这部历史与艺术交融而成的作品后,感触颇多。作者善于把握天时地利人和条件,乘时代呼唤红色文学的东风,选择以本土为主的红色题材填补空白,让读者了解革命的初心与践行。同时,作品还整合了一系列的历史文献、回忆录、传记等,梳理了三年南方游击战争的历史脉络,描绘出了一幅完整的南方革命的基因图。

今天,让我们来品读《锋面雨》第一章:坚守。

1

虽然入秋了,但中午过后的太阳还是很毒,白花花、明晃晃的,照得人眼睛都睁不开。这些平时养尊处优惯了的地主土豪们耷拉着脑袋,慢吞吞地走着,一个个都像霜打的茄子,显得无精打采的。

曾纪财走快几步,跑到押送队伍的最前面,扯着嗓门喊着:“走快点,后面的跟上,不要想着逃跑。”看到这群平日里不可一世的土豪劣绅此时的熊样,本来就一肚子委屈的曾纪财更加火大。“你们平日里欺行霸道,鱼肉乡里的威风哪儿去了?都给我走快点,如果太阳下山前走不到目的地,就把你们就地正法,我们也省事了。”

曾纪财话声未落,突然头上一阵飞机轰鸣声由远而近地传来,还没等曾进财他们反应过来是怎么回事,一颗炮弹便从天而降,正好落在押送队伍里,只听见“轰”的一声,十几个人应声倒下,顿时被炸得血肉模糊。

这天是镇上的圩日,路边的商贩和路上的行人被这突如其来的状况吓得四下逃窜,乱作一团,曾进财大喊:“是白狗子的飞机来轰炸了,趴下,快趴下!”说完他迅速滚到一处有遮挡的地方趴下隐蔽起来。

等白军飞机走后,曾纪财和几个负责押送这批土豪劣绅转移的队员站起来一看,傻眼了,原来那些没被炸到的土豪劣绅腿脚好使的趁机钻进混乱的人群中逃跑,早就没了踪影,剩下几个吓懵了的蹲在地上直打哆嗦。

“曾队长,被押送的人都跑了一大半,我们现在怎么办啊?”一个身材瘦小、灰头土脸的队员一边拍着身上的土灰,一边焦急地问曾纪财。

“你问我,我他妈问谁呢?”曾纪财指着那几个脸色惨白的土豪劣绅大吼道:“把他们都给我绑起来,看他们还怎么跑?”

“瞧他们那样子,都被白狗子的炮弹炸傻了,估计这会儿他们也自己姓啥都不知道了。”那个小队员小声地嘟嚷着,“就算放开他们,他们也跑不了啦,还用得着绑吗?”

“叫你绑你就绑,怎么这么多废话!”曾纪财窝了一肚子气没处撒。

副队长陈鹏捡起掉在地上的帽子,拍了拍上面的灰尘,重新戴好,走到曾纪财的面前,递给他一支烟,自己也点上一支,慢条斯理地说道:“哥,你火气那么大干嘛呢。依我看,干脆把他们都放了,我们大家各自回家算了。”

“你小子胡说八道什么?”曾纪财立马把嘴里的烟头扔到地上,一脚踩灭了,一把抓住陈鹏的衣领提了起来,“把他们放了,我们怎么交差?”

陈鹏用力甩开曾纪财的手,整了整衣领,说道:“哥,你冷静点行不行啊!你想想,只剩这么几个人了,就算你把他们都安全押送到目的地,红军都走了,你向谁交差?到时指不定又会落下个什么罪名呢!”

曾纪财无奈地垂下手,低头叹了口气。他知道,陈鹏说的是实话。这一年10月份第五次“反围剿”失利后,红军队伍就好像是突然消失了,他们到底上哪儿去了呢?曾纪财想,不管怎样,我都要找到红军,找到党组织。可是让他没想到的是,不久后一直跟着他的陈鹏也突然消失了。

2

第五次反“围剿”战役开始于1933年9月。当时,红军主力主要集中在黎川以南的东线,以对付陈诚的第三路军;时任江西军区负责人的陈毅受命兼任西方军总指挥,负责指挥招携、永丰前线作战,指挥二十三师、警卫师、独立二、三、四、十一、十三团及江西军区各地方部队,约有4500多人。江西军区在闽赣一带的各个省级军区中是个大军区,所辖地区达十余个县,占中央苏区的大部分,红都瑞金即在其境内。可见这块区域的战略地位非同一般,而陈毅所面对的敌人,则是粤军名将、国军第六路军总指挥薛岳,一个善战难缠的家伙。

在这次与红军的对战中,薛岳吸取前四次“围剿”失败的经验教训,一改过去急进直冲的打法,完全按照蒋介石专门请来的德国法西斯军事顾问的新战术,稳扎稳打,步步推进,推进后即筑碉堡,堡与堡之间,构成封锁线,企图使红军无路可走。如此形成了一个大包围圈,把宁化、石城、宁都、兴国和古龙冈等地,都划在包围圈内,他的主攻目标很明确——赤都瑞金。

面对强敌,陈毅立即下令红军警卫师首先占领沙溪北端高地,筑起碉堡,意欲阻止薛岳部前进。薛岳很是纳闷,被陈毅这一战术搞得有些摸不着头脑:红军不是擅长打游击战吗?怎么与国军打起阵地战来了?

殊不知,对于采用这种硬碰硬的战术,陈毅也有点无可奈何。这次蒋介石调集百万大军围剿各地苏区,直接用于中央苏区的达五十万,而且“步步为营,堡垒推进”。反之在红军方面,熟悉军事情况的毛泽东已受到王明等左倾路线领导者的排挤,离开红军,靠边站了。而时任中共中央总负责人的博古却一点也不懂军事,全听共产国际顾问李德的。

这个李德跟国民党请来的军事顾问一样,也是个德国人,他来中国仅仅几个月时间,根本不了解中共红军与国民党军力量悬殊这一实际情况,坚决反对毛泽东提出的游击战术,认为那是一种投降主义,从而采用一套完全不适合中国红军的战法,提出“御敌于国门之外”的方针,企图以阵地战、正规战在苏区外制敌,坚守苏区每一寸土地。因此,规定给陈毅他们的作战方针只是阵地防御,步步设防,结果正好以己所短对敌所长。陈毅所作的一切努力仍然无法避免李德错误路线带来的失利。

8月18日,老营盘战事吃紧,陈毅视察完毕正准备离开前沿指挥所时,又遇敌机的轰炸扫射,他躲避不及,右胯骨被一块弹片击中,顿时血流如注,倒在土壕里。

担架队冒着枪林弹雨,把陈毅抬下前线,被紧急送到中央红色医院治疗。医生检查发现,陈毅是粉碎性骨折,需要动手术才能把弹片取出。

由于战事吃紧,中央红色医院被转移到云石山下的一个小山村——朱坊村洋岗下里。住院部设在村里的祠堂里,医院没有发电机不能发电,无法拍X光片,陈毅的手术被搁置下来,这一拖就是一个多月。陈毅无法下地走路,虽然他时刻惦记着前线的战况,但也只能躺在病床上干着急,听窗外的知了叫个不停。

瑞金正值金秋时节,经过春的孕育夏的酝酿,秋的大山丰满而斑斓,像打翻了画家的颜色盒,赤橙黄绿青蓝紫,层林尽染,正是最美的时候。然而,久卧病床的陈毅哪有心情赏景,他只觉得自己像是在风中摇曳的墙角那撮素雅的小雏菊,无论是否有人注意,一朵朵宿命般开放。这样的盛开,只是一种生命的本能。

10月9日那天一早醒来,阳光柔和照在床头,陈毅感觉到医院动静很大,吵吵闹闹。他探头一看,医生护士进进出出,在把医疗器械药品全部装箱,看样子有行动要转移。他让妻子赖月明去找院长,但被告知说院长不在,其他人也不知道是不是有什么行动。

陈毅躺在床上动弹不得,对外面的事情一无所知,他正感到郁闷的时候,突然想到了一个人,或许他能帮到自己,这个人就是中央革命军事委员会副主席周恩来。他马上从床头的抽屉里拿出纸和笔,趴在床上给周恩来写了封信,叫警卫员赶紧骑马送去梅坑村。周恩来是陈毅的老上级,陈毅在法国勤工俭学时就认识他,他自然不会看着陈毅饱受伤痛的折磨而坐视不理的。

瑞金县梅坑村,是中共中央机关和红军总部所在地。正为主力部队转移的事忙得焦头烂额的周恩来收到陈毅的信后,把额门一拍,暗责自己疏忽了,怎么把陈毅给忘了?他赶紧派人把军委电台的汽油发电机送到医院,并令医院赶紧安排,陈毅这才在第二天早上顺利做完了手术,但由于匆忙,少许碎骨并未取干净。

周恩来放心不下陈毅的脚伤,临近中午的时候忙里偷闲,策马前来医院看望,他上前握着陈毅的双手,说道:“陈毅同志,你还好吧?真对不住啊,因为我们工作的疏忽,让你受苦了。”

陈毅见到周恩来很激动,同时也感觉到了局势的紧张,因为一向爱整洁的周恩来居然都忙得没时间收拾自己,胡子已经老长,都快把嘴巴完全遮掩起来了,脸色铁青,眼睛里全是通红的血丝,一看就是好长时间没休息了。

陈毅抬起头挣扎着想要坐起来,被周恩来阻止了:“你刚做完手术,不要起来,我抽空过来看看你,一会儿就要赶回梅坑去。”

“外面的情况怎么样了?”陈毅双唇发白,声音沙哑。

“形势非常严峻啊,我们经研究决定,中央机关11日黄昏时就要秘密行动,战略转移出去。”周恩来面色凝重。

陈毅一脸愕然:“这么说,第五次的‘反围剿’算是宣告失败了?”

“现在还不能下这个定论,毕竟我们的队伍都还在。”周恩来看着陈毅缠着绷带、还在渗着血的脚,有些憾意地说:“你因腿伤不能远征,被中央留下了。你好好养伤吧,我已经交代他们一定要尽全力让你早日康复。我还有个会议,得先走了。”

看着周思来转身离去的背影,陈毅张开口还想说什么,又无奈地唉了口气。身为江西军区司令员兼政治委员竟然不知道红军要战略转移的消息,陈毅越想越不对劲。到了次日下午,他再也坐不住了,躺在担架上忍着伤痛让人抬着来到梅坑村找最高领导人讨个说法。

中共中央总负责人博古见陈毅到来,立刻上前握手表示歉意,说因工作太忙,一直未能去看望。他脸色苍白,话音有些弱,但仍端着架子解释:“此次战略转移原本想抬着你一起走,但因你在江西搞了七八年,熟悉情况且有名望,在党内军内群众中都活动得开,所以留下你负责军事,协助项英同志工作。”他喋喋不休说了一大堆,给陈毅戴了不少高帽。

陈毅不愿意多谈自己的伤,但心里窝着气,心想是不是他不写那封信,周恩来不去看他,中央就悄无声息地走了,连招呼也不打一个?其实他知道自己留下来的真正原因是党内宗派主义在作祟,自己因为反“王明路线”被一贬再贬,如今受伤正好是留下来的借口。其实对于他来说,留下来并不可怕,主力战略转移是铁板钉铁的事,总不能都走,总得要有人留下来坚持战斗。只是对他们没作充分准备就“偷偷”走了,心里有些窝火。

更令陈毅没想到的是,他们竟然还把体弱有病的瞿秋白也留下了。

对瞿秋白的境遇,陈毅十分了解和同情。自三年前离开中共中央领导岗位之后,瞿秋白的安全失去了保障,曾四次避难于鲁迅家中。尽管如此,他继续用手中锋利的笔,与国民党反动派进行坚决的斗争。鲁迅被他的这种精神所感动,写下了“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”的联句。后来上海实在呆不下去了。瞿秋白才于1934年3月来到了瑞金,出任苏维埃政府教育人民委员。

主力红军走后,瞿秋白来医院看陈毅。陈毅见到面色苍白、嘴唇干裂的瞿秋白,很是诧异,问他怎么还在为什么不走?不等他回答,陈毅又道:“我的马比你的好,你赶紧骑着去追上队伍。我叫警卫员送你一程。”

瞿秋白摆摆手说:“既然组织安排,我是要留下来的。我的马和马夫都比徐特立徐老的好,我全送给他了。你还送马给我干啥?”

陈毅不解:“我是因为腿受伤走不动啊,你怎么要留下来?”

瞿秋白苦笑说:“谁知道呢?大概因为我是错误路线的代表吧。”

陈毅觉得有点不公平,可想到自己也是过河的泥菩萨,只能叹口气道:“哎,你这样的身子哪能打游击?还是跟项英同志说说,趁早把你疏散转移出去吧。”

“我并不惧怕吃苦,我怕的是我的革命理想与信念被误解被扭曲。”瞿秋白有些悲愤地说:“送他们走时,我给他们留了一段话:‘你们走,我只能听候命运摆布了,不知以后怎样,我们还能相见吗?如果不能相见,那就永别了。我一生虽然犯过错误,但对党对革命还是忠心耿耿的,全党同志有目共睹。祝你们前途顺利,祝革命胜利成功,我无论怎样遭遇,无论碰到怎样逆境,此心可表天日。放心,任何时候我都不会背叛信仰的。’”说完便一阵猛咳。

让陈毅没想到的是,半年以后,瞿秋白真的用生命向世人证明了这点。

3

项英仍清晰地记得陈毅动完手术后,自己第一次到医院来看他。那是1934年10月13日,黄叶飘飞,在瑞金梅坑一片金色的世界里送走最后一批主力红军离开苏区后,项英马不停蹄地到医院来看陈毅。

陈毅刚做了手术才两天,面容惨白,毫无血色,看起来十分虚弱,正一个人躺在床上,见项英进来挣扎着要起来。项英忙过来按住他:“别起来,躺着就行。我听院长说你的手术还算比较成功,感觉怎么样,还好吧?”

“死不了,马克思还不让我去报到呢。”陈毅并不愿意谈自己的伤,望着项英问,“中央机关的人都走了吗?他们给我们什么任务?”

项英说:“都走了。为了保密,基层地方的同志大部分还不知道。政府机关门照开事照办,前线部队还在四面阻击敌人。”

“不要说基层地方的同志不知道,就连我也一直被蒙在鼓里,最后才知道呢。”陈毅显得有些愤慨。

项英当然理解陈毅内心的不满。当初,“最高三人团“决定让他留下来时,他也感到愕然,没有一点思想准备。

项英是1930年12月奉命从上海来到中央苏区的。当时,中央决定成立中央苏区中央局,由周恩来担任书记,项英任副书记,但周恩来有事没来,项英便暂时担任代理书记、中华苏维埃革命军事委员会主席等职,负责苏区的全面工作,毛泽东成了副手。

项英到苏区正好碰上两件大事,第一件是喜事,红一方面军取得第一次“反围剿”胜利,抓到了国军第十八师中将师长张辉瓒。毛泽东还赋诗一首:“万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。”第二件是悲事,苏区由于滥捕滥杀所谓的“AB团”成员,引起军民强烈反弹,出现了震惊一时的“富田事件”。项英经过实际调查后不主张斗争扩大化,将该事件只作内部矛盾处理,但后来的中央三人组到来后,全权处理此案,否决了他的做法,把这次事件定性为反革命事件加以严肃处理,项英也被冷落一边。

这次主力红军战略转移,中央高层领导早已在六七月份就有讨论,并秘密着手作准备,项英也参与了决策。当时无论从哪方面考虑,项英都该随大队伍走才对,更何况其他政治局委员都走了,为什么偏偏留下他呢?项英没有任何思想准备。

博古看出了项英的不解,扶扶厚厚的眼镜架,清了清嗓子说道:“项英同志,因为你具有党政军全面工作的经验,组织观念强,革命意志坚定,中央才决定把你留下来主持工作。主力部队走了,但这里的红旗不能倒。中央已决定在中央苏区成立中央分局和中央军区,以你为分局书记和司令员兼政委,全面负责领导苏区的工作,责任重大啊。我们只是战略转移,很快会打回来的。”

当然,博古话中还有潜台词,不留你项英还能留谁?总不能把这领导权交给信不过的人啊?!博古是个执行力很强的人,他同样需要找一个有“执行力”的人来掌舵,这样才能确保苏区这艘本来就已经沉浮不定的轮船不会偏离中央这座灯塔所指引的航行方向。

项英似乎理解了博古的苦衷,答应了,并问了一句:“还有哪些同志留下来?”

博古想了想说:“还有瞿秋白、陈毅、何叔衡和邓子恢等。他们都可以协助你。”

项英听了心里直打鼓,瞿秋白是书生,并且一身是病,陈毅正在医院疗伤,而何、邓却是老同志。中央把这一批老弱病残者留下来,还真有点“甩包袱”之嫌,难怪很多同志想不通。更让人担忧的是,中央在做出战略转移前的一个月,才决定人事去留,并一直处于保密阶段,这让留下来的同志没任何准备,难以开展工作。

周恩来见项英一脸疑虑,便轻轻咳了一下,补充说“我们留下了主力红二十四师和江西、闽西的八个独立团和其他一些地方部队,共有一万六千多人。为了加强军事力量,还把担任过红军司令部代总参谋长的龚楚、政治部副主任贺昌等留下,给你当助手。陈毅主要负责行政那边,但他有军事才能,必要时也可以协助你。”

显然,他们知道项英不大熟悉军事,故给他安排了这几个富有作战经验的助手。项英是讲原则之人,对此没再表示异议,一切以大局为重。况且每个人的去留“最高三人团”显然是早有安排的,多说也无用。

在医院,项英给陈毅掖了掖被子,轻声道:“按照中央的部署,中央分局的首要任务就是掩护中央和主力红军进行战略转移。我们要想方设法牵制敌人,在主力红军未到湖南前不能暴露战略转移的意图,对外一定要保密。中革军委已划定瑞金、会昌、于都、宁都四个县城之间的‘三角地区’,作为中央分局和中央军区最基本的地区和最后坚守的阵地。没有中央的命令,不能随便放弃。”

陈毅正窝着一肚子委屈无处发泄,听了这所谓的“战略转移”更是气不打一处来,他觉得博古等人还没意识到自己在第五次“反围剿”中的错误指挥,失败了还要找个如此冠冕堂皇的说法,他直率地表达了自己的意见:“第五次反‘围剿’之所以失败,红军为什么要转移,就是因为洋顾问坚持要打阵地战摔了大跟头,中央苏区从原来拥有二十多个县现在压缩到只有八个县,主力红军也从原来的十四万多人缩减成九万多人。第五次反‘围剿’失败是不容否认的事实。失败就是失败,承认失败还可以不失败或少失败些。失败了硬是不承认那是十分危险的。”

对陈毅的一些看法,项英并不认可,考虑到他负伤在身,难免生出一些悲观情绪,情有可原,所以不想和他争辩,保持沉默。

陈毅看出了项英的不以为然,便坚定地表示:“我对革命从不悲观失望!但是对那种不清醒地估计当前形势,不承认反革命力量暂时强大,看不到革命低潮到来的错误认识,才叫人大失所望呢。承认失败并不是悲观失望,而是政治上坚强的表现。”他说到激动处,不禁猛烈地咳嗽起来。

项英连忙倒了点温开水喂他喝下,让他不要激动,有话慢慢说。他心想,或许陈毅说的有点道理,但对形势的估量和斗争的部署,自己和他是存在着原则分歧的。自己没有这么悲观,这失败只是暂时的,只要主力红军突出重围后能在湖南打上几个大胜仗,建立新的根据地,被动局面定会改观。当务之急,就是要让政府机关正常办公,部队在前线继续牵制敌人,别让蒋介石过早知道主力红军的转移意图。

陈毅提醒项英说:“当前,蒋介石的兵力大大超过我们。蒋用一部分兵力去追堵主力红军,而以另一部分兵力留在这里专门对付我们。我们不能依赖红军主力,应当独立自主,作坚持斗争的打算。因此,要迅速把干部和部队分散,开展广泛灵活的游击战争。”

陈毅见项英还在犹豫,便直白地说:“红军二十四师和游击队应立即分散到中央革命根据地各个县去,作为游击战争的骨干。这样可以保存一批相当可观的力量。高级干部如瞿秋白、陈正人、周以栗等都有病,还有一些不能走的知名人士,最好让他们穿上便衣,到白区去隐蔽起来,坚持打游击,他们是吃不消的。”

项英越听越不对劲,这不是典型的“游击主义”吗?正想反驳陈毅,但想到他刚做完手术正在疗养中,便换了话题,说:“陈毅同志,你还是好好疗伤吧,先别急着出院。”

临别,项英一再叮嘱医生,尽快治好陈毅同志的伤。

陈毅知道,项英并不愿听自己的,同时又想到项英是第一把手,要如何带领留在中央苏区的部队摆脱目前的困局,他自然会有自己的考虑。

4

10月22日,在转移途中的中革军委正式发来任命电,指示“中央军区应从即日起宣布成立”,项英任司令员兼政委,龚楚任参谋长,贺昌任政治部主任。

这有点“姗姗来迟”的电报让人迷惑不解,为什么陈毅没有军职?

陈毅感触尤深,中央原本叫他留下来,就说为了让他“负责军事”的,现在却不给他军职,这究竟是何意?是怕他有军职在身会喧宾夺主,影响项英的工作?

在梁氏宗祠里,项英召集留守的中共中央分局、中央政府办事处和中央军区的头头脑脑们开会,商讨着如何贯彻落实中央精神,应对眼前险恶的形势。

这是一座有着百年历史的三进式的客家建筑,造型和结构非常讲究,祠堂前小后大,层次分明,一进门便是天井,天晴的时候阳光从天井照射进来,整个祠堂就变得宽敞而明亮。祠堂顶端雕梁画栋,飞禽走兽栩栩如生,只是由于年代久远而失去了原有的色彩,两扇大门也朱漆尽落,呈现出松木本来的厚重气息。祠堂门口蹲着一公一母两只石狮子,公狮子少了一只左眼,母狮子的右脚则残缺了两只脚趾,使得原本肃穆的祠堂显得有些令人扼腕的苍凉。

天空下起了入秋以来的第一场雨,雨水落入天井,吧嗒吧嗒地打在檐阶上。

项英站在宗祠上首的神台位置上,铿锵有力地说道:“万恶的国民党匪军,白狗子蒋介石的血爪,已经侵入到我们的苏区来了!在今天,敌先锋营已攻占红色首都瑞金,将飘扬着的那面中华苏维埃共和国国旗砍倒。战争形势已经进入了最紧张的状态……发展游击战争是我们中央苏区整个党与苏维埃目前最中心的任务!”

他顿了一下,坚决地说:“正是在这一危急时刻,我们更要意志坚定,与敌人周旋到底。我决定发布‘死亡或者胜利’的战斗动员令,命令留守红军四面防堵,坚决保卫中央苏区的每一寸土地。”

为严格保守红军主力突围的秘密,蒙蔽敌人、迟滞敌人的行动,项英再三要求留在苏区的人员像平常一样活动,“门照开,报照出,仗照打”。

当时留下的红军和游击队,连同政府机关、伤病员,共约三万人。看起来人数不少,而有枪的少,半数手持大刀梭镖,伤病员还需要别人保护和照顾。

军区参谋长龚楚忧心重重,说:“部队留下来的给养只能维持一个多月,如此打消耗仗,利少弊多。”

项英始终保持着乐观的态度:“主力红军仅仅是作短暂的战略转移,他们很快就会打回来。我们留守的任务,就是既要吸引住敌人,又要抵挡住敌人,拼死也要保住这块根据地!”

会后,项英到驻地一间平房宿舍找到分局宣传部长瞿秋白。

瞿秋白患有严重的肺病,脸色发黄,还有些浮肿,正在自己动手煮稀饭煮鸡蛋。柴草很湿,弄得满屋是烟,他不断地咳呛着。

项英很担心瞿秋白的身体,可是形势逼人,只寒暄几句后便说明来意,希望瞿秋白主编的《红色中华》要照常编辑、出版、发行,并且报纸的版式、栏目、出版周期等一切照旧,别让敌人看出破绽来。

瞿秋白咳了几声,表态说:“这没问题,虽然编辑部的年轻人大都走了,但只要我不倒下,《红色中华》就不会停刊。有事的话我还可以和刘伯坚同志商量。”

项英一听“刘伯坚”三个字,心里“咯噔”一下。

刘伯坚曾在法国勤工俭学和到苏联学习过,奉命曾到冯玉祥身边担任西北军总政治部部长,做了不少统战工作;后来参与策划宁都起义,并任红军五军团政治部主任。时下任赣南军区政治部主任。刘伯坚和叶剑英是红军大学的同事。叶剑英长征路过于都时,刘伯坚为他饯行。两位战友对酒畅叙,诉说衷肠,心情非常沉痛。“我留在赣南没有什么作用,还是跟着走吧!”刘伯坚泪流满面,哽咽着央求道,但叶剑英说了不算,不过他立即向博古反映了刘伯坚的这一要求,并正式把刘伯坚的要求向军委作了汇报,提议让他随队长征。但博古对刘伯坚并没有好感,觉得他是同情毛泽东的人,因而没有批准。

项英问:“刘伯坚留下来后,思想状态怎么样?还好吧?”

瞿秋白坦然说:“放心,都是中共党员,会为大局着想的,没有什么放不下的。他这段时间为红军顺利渡过于都河忙前忙后,忙得病倒了。”

“这就好,这就好,你们要多保重身体,有你们在我踏实许多。”项英由衷地说。

瞿秋白果然是意志力坚定的人,说到做到。他来到会昌白鹤,不顾咳血疲惫,仍然一身几用,自写自编自刻,夜以继日地工作,坚持《红色中华》每周出版两至三期,仍保持几千份印数,以迷惑敌人的视听。

10月底,中央分局和中央政府办事处从瑞金梅坑迁到于都境内。中央分局驻龙泉村,陈毅和中央政府办事处住在石含村的祠堂里。陈毅是抬着去的,住厢房里间。

为了消肿,他的右脚吊高地躺着。项英对陈毅的伤情非常关心,一再交代医护人员好好照顾,用好药。可是陈毅面对着越来越严峻的形势,怎能“安心养伤”?!

陈毅能够下床时,便拄着拐棍四处走动。他走遍政府各部门,看到留下的机关为了保守中央和主力转移的机密,到11月中旬还保持着党和政府各部门原有的名称和系统,各谋其政,既分散力量又不适应游击战争环境。

机关中的女同志和领导干部亲属,被批准随中共中央机关长征的只有蔡畅、邓颖超、贺子珍、康克清等31人,绝大多数留在了中央革命根据地,其中有毛泽东与贺子珍的三岁儿子小毛,贺子珍的父母贺焕文、温吐秀,毛泽覃的妻子贺怡,陆定一的妻子唐义贞,傅连璋的妻子刘赐福。至于项英、陈毅、梁柏台等人的妻子,当然都留了下来。

眼看一场大风暴即将来临,陈毅想瑞金是赤色首都,目标最大,敌人搜剿严,这些亲属留在瑞金一带是不合适的。他就设法动员安排她们疏散到瑞金以外的地区去。但她们大多数不愿离开机关部队,“死也要和大家死在一起”。

陈毅心急如焚,这样下去怎么得了?他决定首先动员自己妻子赖月明回她的老家兴国县去做地下工作。

1932年,李富春蔡畅夫妇给陈毅介绍了十八岁的兴国女红军赖月明,于重阳佳节洞房花烛。陈毅当时是江西军区司令兼政委,指挥6个独立师和所有地方武装,却居然没钱结婚,还是赖月明借了20块钱,摆了八桌宴席。二人婚后情深意重,但陈毅大部分时间在前线,聚少离多,没有子女。陈毅到瑞金休养,组织上才把赖月明从江西省少共儿童局调来照顾丈夫。

赖月明听到丈夫要她带头疏散,坚决不干,说:“我走后谁来照顾你?”

“我自己照顾自己。”陈毅不想拖累妻子。

“你不要我就打死我好了,反正我是你的人。”想到此一去凶多吉少,生离死别,赖月明抓起手枪,塞给陈毅,

陈毅夺下枪,一把抱住她:“你是我陈毅的女人,更要服从大局,否则其他人的家属都有留下的理由。”二人含泪分别……

其他人见最需要别人照顾的陈毅都把妻子送走了,也不再好说什么,各自做着疏散的准备。

此时,陈毅考虑的是如何把毛泽覃的妻子贺怡、毛泽东与贺子珍的儿子小毛、贺子珍的父母等送走。因为在国民党心里,毛泽东是他们最大的心头之患,湖南军阀何健不仅把毛泽东的原配杨开慧给杀了,甚至派人到韶山去挖毛泽东的祖坟。

陈毅找到毛泽覃夫妇说:“泽覃,你将率部转战闽赣边界,而贺怡怀有身孕不能随你行动,我通过赣南省总工会的王贤选安排了3条装载钨砂和大米的船,由贺怡携父母化装疏散到赣州,趁敌人包围圈未完全形成前,赶快走,否则就来不及了。”

毛泽覃夫妇感激陈毅的安排,当即答应了。这次转移有很大的冒险性,他们决定暂把侄子毛毛寄放在当地的老乡家中。毛泽东给这个小名毛毛的儿子取名毛岸红,是贺子珍1932年冬在长汀生下的,后来再也找不见了。

秋雨绵绵,野草萋萋。毛泽覃把贺怡与岳父母三人护送到会昌县白鹅洲码头,乘船到赣州。谁想到码头一别,竟是他们夫妻的永诀!

扫一扫,关注广东残联微信